灰色の空から、水気をたっぷり含んだぼた雪が落ちてくる。

その日、学校は休みだったが、私は朝から制服に身を包み、自転車にまたがっていた。自宅のある北地区から街を南北に等分する川を越えて、南側の山の中腹あたりに建つ友人の家へと向かう。

私が中学一年生だった頃の話だ。

二月。風は身を切るほど冷たく、吐く息は白く凍る。山に沿った斜面を上っていると、見覚えのない車がいくつか、路肩に停められているのが目についた。

友人の家の前に着く。家を囲む塀の周囲にも、車が何台か停められていた。門の前では、黒い服に身を包んだ大人が数人立っていた。そのうちの四十代くらいの女性が私を見つけ、一瞬怪訝な顔をしてから、軽く頭を下げた。

自転車を停め、視線を送ってくる人たちにお辞儀を返しながら、門をくぐる。

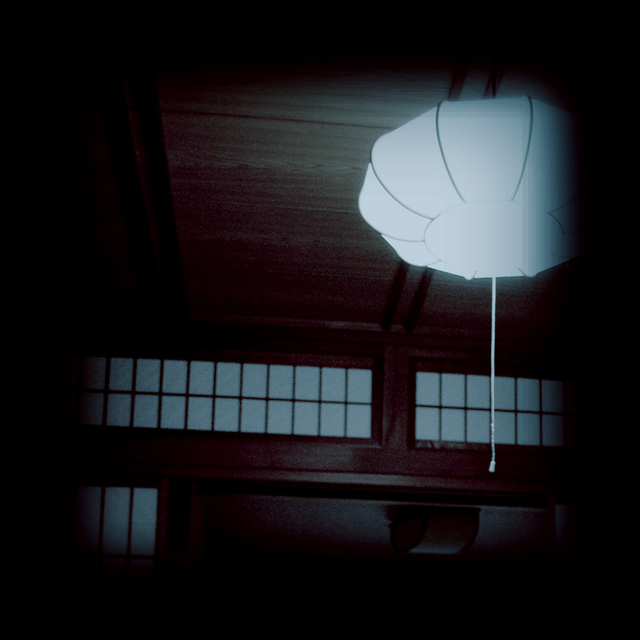

砂利の敷き詰められた広い庭と、その向こうの異様に黒い日本家屋。屋根には溶け残った雪が微かに積もっている。庭にも数人、黒い服装をした人たちが何事か話をしていた。見たことのない人たちばかりで、少しばかりの居心地の悪さを感じる。

丁度その時、友人が玄関から出てきた。私を見やると、彼もまた、少しだけ驚いたような顔をした。制服ではなく、黒い長袖のシャツを着ている。

彼は、くらげ。小学校六年生からの付き合いである彼は、『自称、見えるヒト』 でもある。自宅の風呂に、プカプカ浮かぶくらげが見えるから、くらげ。けれども、今日だけはその呼び名は使えない。

「来てくれたんだ」

その口調も、表情も、まるでいつもの彼と変わりはなく。逆に、私の方が何と言ったらいいのか分からず、口を開くまでにずいぶん時間がかかった。

「……あのさ、こういうのは慣れてなくて。手ぶらで来たんだけど、……悪かったか」

「そんなことないよ。大丈夫」

玄関の脇には、小さな受付用の机と共に、柄杓と水の入った桶が置いてあった。彼に連れられ玄関を抜けようとした時、私はふと思い出す。この場合は確か、家に入る前には手を洗わないといけないのではなかったか。しかし横の彼は何も言わず、私たちはそのまま家に上がった。

玄関から向かって左の大広間には、数十人分の座布団が敷かれ、すでに大勢の人たちが座っていた。部屋の奥には両脇に榊を置く祭壇と木の棺、棺の前には一枚の写真が飾られていた。

モノクロの写真の中に写っているのは、くらげの祖母だ。

去年の秋ごろから体調を崩しており、冬の間はほとんど起き上がれないほどになっていたそうだ。家族は入院するよう促していたようだが、彼女は家に留まることを望み、そうして数日前、春の訪れを待たずして亡くなった。

享年八十一歳、死因は老衰。

遺影の中の彼女は、着物を着ていて、目を細めて笑っている。それは、見覚えのある笑顔だった。笑うと、目が顔中のしわと同化してしまうのだ。加えて、「うふ、うふ」 というその独特な笑い声も、最初の頃こそ苦手だったが、度々会う内に慣れてしまい、彼女とは何度か世間話で笑い合ったこともある。

彼女は、くらげと同様、『見えるヒト』 でもあり、その力はくらげ以上だという話だった。この家で、二人の他に、『見える』者はいない。

「もう少しで始まると思うから、ちょっとここで待ってて」

そう言ってくらげは、私を残し、部屋を出て行った。私は目立たないよう部屋の後方一番隅の座布団に座り、じっと葬儀が始まるのを待っていた。

周囲からの視線は、家の門をくぐった当初からずっと感じていた。数人からは、直接どこの子かとも聞かれたが、正直に孫の友人だと答えると、彼らは表面上は、「えらいね」 などと言いながらも、その視線にはどこか、私の言葉の真偽を探るような、訝しげなものが混じっていた。

そんな折。一人、茶色に薄く髪を染めた背の高い青年が部屋に入ってきた。十代後半だろうか。くらげと同じような黒っぽいシャツを着ているが、どこかだらしない印象を受ける。周りの者におざなりな挨拶をした後、彼の視線がこちらに向いた。

一瞬立ち止まってから、その目に浮かんだのは、好奇だった。こちらに近づいてくる。

「わざわざ、どーも」

彼の言葉に、私は無言で短く礼を返した。

彼とは話したことは無いが、初対面ではない。この家で一度か二度、顔を合わせている。彼はくらげの兄で、三人兄弟のうちの次男。くらげとは四歳か五歳離れていると聞いていた。そうして、くらげがその二人の兄からひどく嫌われているとも。

「えっと、何だろ? 君は今日、あいつに呼ばれて来たの?」

彼が言った。『あいつ』 とはもちろんくらげのことだ。嫌な聞き方だ、と思った。私は首を横に振り、「いえ」 とだけ答えた。

「じゃあ、クラスの代表とかで?」

そんなことがあるわけがない。彼は薄く笑っていて、明らかに私をからかっていた。私は彼をまじまじと見やった。信じられなかった。すぐそこに彼の祖母が眠る場所で、彼は、いとも簡単に軽口を言ってのけたのだ。

正直、腹が立った。けれども、私は膝に置いた手をぎゅっと握りしめて、頭の天辺へとにじり上ってくる不快な感情を抑えた。

「おばあさんのご飯を、食べたことがあるから……。この部屋で」

「あいつが飯食いに来いって?」

もう答えるのも嫌になって、私は無言で首を横に振った。私のそんな様子を見て、彼は面白そうに薄く笑った。「なあ、これ、好奇心から聞くんだけど」 と彼が言った。

「君ってさ、あいつの何なの?」

私はもう一度、彼を見やる。

私は、くらげの、何だ。それは考えるまでもなかった。

「……友人です」

彼が笑う。

「友達ならさ、あいつのこと、どこまで知ってんの? ……これ親切心から言うんだけどさ、俺、あいつの友達にだけは、ならない方がいいと思うんだよな」

彼の言いたいことは、大体予想ができた。彼はくらげが、『自称、見えるヒト』 あることを言っているのだ。まるで見えず、まるで信じない人からすれば、彼の言動は、虚言症持ちか、もっと言えば、精神異常者として映っているのだろう。

兄や父親も、同じような考えなのだろうか。

くらげは、自分の見える力のことを、『病気だから』 と言う。私は思う。彼はきっと、こんな環境に居たからこそ、そう思うに至ったのだ。

唇を噛んだ。けれども、見えない人には何を言っても仕方がないのだ。

「……自分で病気だと言っていることは、知ってます。……何が見えるかも」

彼が初めて、「へぇ」 と驚いたような顔をした。

「知ってんだ。意外。……いやさ、確かに、あいつだけなんだよな。ばあちゃんが死んで泣かなかったの。やっぱその辺が関係あんのかな」

鉄の味がする。どうやら先ほど強く噛みすぎて、唇に穴が開いたらしい。「……で、だからなんなんですか?」 吐き出すようにそう言うと、周りの人々が、ちらりと私たちを見やった。

彼は、さすがにやりすぎたと思ったのか、「まあ、まあ」 と私をなだめるように胸の前に両手を上げ、先ほどよりも小さな声でこういった。

「いや、俺ってさ、良く勘違いされやすいんだ」

もし彼がこれ以上何か言ったら、もっと大声を出してやるつもりでいた。けれども、次の瞬間彼の口から出てきた言葉は、私を黙らせるのに十分なものだった。

「俺はさ、あいつが、『見える』 っていうのは嘘じゃないと思ってるし、それに、別にあいつ自身がそれほど嫌いなわけじゃないよ」

それは相変わらず軽い口調だったが、嘘をついているようには見えなかった。

「でもさ。今、そこにある棺の中に入ってんのが、ばあさんじゃなくて、あいつだったらいいのになー、とは思ってる」

私は彼を見やった。

言葉が出なかった。こんなにも堂々と、『死んでしまえばいいのに』 という言葉を聞いたのは初めてだった。それでいて、彼はくらげ自身は嫌いではないという。

「矛盾してると思うよな。でも、俺は正常だよ。たぶん、この家の人間の中じゃ一番マトモだ」

部屋の入り口から、どこか見覚えのある顔の知らない誰かが入ってきた。

「あー、兄貴入ってきたな。そろそろ始まんのかな」

振り返って、彼が言う。礼服をぴしっと着用した、どうやら、あの人がこの家の長男らしい。そういえばどことなく、くらげの父親と似ていた。

しかし、その時の私には、そんなことに気を取られている余裕はこれっぽっちもなかった。

「そうだなー……、あいつを一番嫌ってんのは、兄貴か親父だよ。たぶん。俺はまだほとほとガキだったから、何がどうしてああなったかなんて、覚えちゃいないしさ」

正直なところ、一体彼が何を言っているのか、私にはまるで分からなかった。目の前の人間が、まるで宇宙人のように思えた。絶対マトモじゃない。そう思った。

全部、顔に出ていたのだろう。彼は、そんな私を見て、薄く笑った。そうして、天井近くの壁の方を指差した。そこには遺影が何枚か掛けられてあった。白黒の写真の中に一枚だけ、カラーのものがある。写っているのは、色の白い三十代くらいの女性だ。

彼が指差してるのは、その女性だった。

「あれ、うちのかーちゃんなんだけどさ……」

彼ら兄弟の母親は、くらげを生んですぐに亡くなったのだと、聞いたことがある。

長男に続いて部屋の入り口から、くらげと、くらげの父親が入ってきた。これから葬儀が始まるのだろう。その時、傍にいた彼がぐっと近寄ってきて、私の耳元で、一言、ささやいた。

その瞬間、私の中の時計が止まった。

どんな顔で彼を見やったのか、自分でもわからない。彼はまた、あのからかうような薄い笑みを浮かべると、踵を返し、祭壇の近くの親族の席へと移っていった。

ふと気が付くと、部屋の入り口に立ったまま、くらげが私の方を見つめていた。

その顔は、いつも通り無表情で、これから彼の祖母の葬式をするというのに、何の感情も表に出してはいない。

彼の言葉が、ずっと頭の中で、こだましていた。こだまなら、壁にぶつかり跳ね返るごとにその音は弱くなっていくはずなのに、その言葉は私の脳内で反響を重ねるごとに、大きく、強くなっていった。

私は、思わず視線をそらしてしまった。はっとしてもう一度くらげの方を見たが、その時にはもう彼は私を見ておらず、自分の席に向かっていた。

――かーちゃん殺したの、あいつだから――

私の耳にこびりついた言葉。

そんなはずはない、常識的にありえない、と何度否定しても、その言葉は私の中で膨れ上がり、軽い吐き気と一緒に胃からせりあがってきた。

とっさに口を押える。

狩衣に烏帽子を被った斎主が部屋に入ってきた。部屋の中にいる黒服の人々がその方を向いて礼をする中、部屋の隅で私だけが、体を丸めたままじっと動かず、つい先ほど傷をつけたばかりの唇を、強く、強く噛んでいた。

私の胸中とはまるで裏腹に、葬儀はしめやかに進められた。

えらく長く、それでいてほとんど何を言っているか分からない祝詞などを聞いているうちに、次男の言葉に混乱していた私も、次第に落ち着きを取り戻していった。

一度、冷静になって考えてみる。

くらげの母親は、彼が生まれた直後に亡くなったと聞いている。そうだとすれば、本当に彼が母親を殺したのなら、首も座らない赤ん坊が殺人を犯したことになる。そんなことはありえない。

けれども、彼が全くの嘘をついたようにも思えなかった。

だとすれば、おそらく彼女は、出産が原因で亡くなったのではないか。昔よりは医療が充実した現代だが、ありえない話ではない。もしもそれが原因だとしたら、彼女の死が、引き換えに生まれてきた赤ん坊のせいにされることだってあるだろう。

私の理性は、そう結論付けた。これ以上の答えは、その時の私には考え付かなかった。

それでも、何か腑に落ちない、もやもやとした塊が、腹の中に残った。私の中の誰かが、「違うんじゃないか」 と言っている。私はその声を無理やり胸の奥の奥へと押し込んだ。するとその代わりに、また、あのおちゃらけた次男への怒りが湧き起って、それを鎮めるのにも一苦労がいった。

葬儀の方はすでに、祝詞から、玉串奉奠へと移っていた。仏式では焼香にあたる儀で、席順に遺族、親戚、一般という順に榊の枝葉を受け取り霊前に置いていくようだ。当時の私は神葬祭の経験自体少なかったので、奉奠のやり方が分からず、目を凝らして前の人の動作を観察した。

二礼二拍一礼は分かるのだが、その前の榊の置き方だ。何やら回転させているように見えたが、距離があるのと、背中で隠れてしまうため、良くわからない。私の番が来るまでに、ちゃんと見て覚えておかなければならない。

そう思い、玉串を納めている人の背中を凝視していると、ふと私の目に、別の何かが映った。

棺の上に、小さな光る何かが浮かんでいる。

それは蛍の光のような、小さな、淡く青い光の粒だった。しかも一つではなく、複数だった。何だろう。焦点を合わそうとしても、いかんせん祭壇まで遠く、それが何であるかわからなかった。

祭壇には提灯があるが、それは少なくとも提灯の光ではなかった。風に遊ばれる風船のように揺れて、浮き沈んでいる。

一体、あれはなんだろう。

ふと、気が付くと、ほとんどの人が奉奠を終え、次が自分の番だった。まだ完全に動作を覚えたわけではないが、今になって誰かに助けを求めるわけにもいかない。仕方なく、ぶっつけ本番で臨むことになった。

祭壇に近づくにつれて、棺の上にある淡い光がより鮮明になる。斎主の前に進み出た時には、それが何であるか、はっきりと見て取れた。

それは小さな、ゴルフボールくらいの大きさの、数匹のくらげだった。

その表面にちりちりと光の筋を浮かび上がらせ、空中にふわふわと漂っている。どうやら、ゆっくりと天井に向かっているらしい。そのうち、一匹の新たなくらげが、棺の中から顔を出した。このくらげたちは、棺の中から現れているのか。

あまりの光景に、私はしばらくの間、我を忘れていた。自分の前に榊が差し出されているのに気づき、慌てて受け取る。

霊前に進むと、一匹一匹のくらげたちの表情がより深く見て取れた。

薄暗い部屋の中、それはとても幻想的であり、たっぷり非現実的でもあり、見惚れるには十分な光景だった。これは何だろうという疑問さえ、綺麗に消え去っていた。

ふと、くらげたちの動きが変化したのに、気が付いた。

天井へ向かっていたくらげの群れが、その動きを止め、再び棺の中へゆっくりと落下していく。そうして、最後のくらげが棺の中へと消えていった次の瞬間、玉串を持った私の手を、誰かの手がふわりと包み込んだ。

その手は、目には見えなかった。しかし確かに、棺のある方向から、私の両手を優しく握っていた。そうして、私の手を玉串諸共ゆっくりと時計回りに回転させた。葉をこちら側に、玉串の茎が棺に向くように。

目には見えない。けれども、握られたから分かった。その手は、小さく、しわだらけでごつごつしていた。そうして、私はその手が誰の手かを知っていた。

『彼女』 は、奉奠の動作がわからない私に、教えてくれたのだ。

不意に、涙がこぼれた。それは感情の動きよりも先に、フライングして出てきたような涙だった。

玉串を置いても、しばらくの間、その手は私の両手を握ったままだった。このままでは涙も拭けない、そう思った時、ふっと手を包んでいた感触が消えた。

制服の袖で、ぐい、と涙をぬぐい、棺に向かって、二礼、二拍手、一礼する。

ありがとうございます。

そう一言呟き、私は霊前を後にした。目がにじんでいたせいか、棺の中から浮かび上がるくらげたちは、二度と見えなかった。

席に戻る際に、親族の席に座っていたくらげと目があった。涙の跡を見られないようにと目をそらすと、向けた視線の先に次男が居た。さすがに真面目な顔をしていたが、どこか面白そうに私を見ていた。その横には長男も座っていたのだが、彼は軽く目を瞑り彫像のように動かない。

三人が三人とも、似ていない兄弟だった。

一般客の後、最後に斎主が自ら玉串を霊前に置き、玉串奉奠の儀は終わった。

その後斎主が退出し、喪主であるくらげの父親の短い挨拶があって、葬儀は閉会となり、出棺の準備のため、親族以外は別の部屋に待機することになった。

しばらく待っていると、大広間から、どん、どん、と釘を打つ音がした。次いで家の中から棺が運び出され、門の外で待っていた霊柩車に乗せられた。

外は相変わらず水をたっぷり吸った重たい雪が降っていた。空は灰色。遠くの山を白くかすみ、その中を黒い服に身を包んだ人々が動いている。まるで、出来の悪いモノクロ映画のような光景だ。

火葬は近しい親族だけで行うらしく、私のような一般客やその他の人は、彼らが戻るまで家で待つことになった。

大広間に、茶や菓子が用意されているとのことだったが、私は家には入らず、彼らの帰りを外で待つことにした。理由は特にない。強いて言うなら、出所の分からない意地だった。

外は寒い。何度か、中に入るようにと言われたが、首を横に振り続けていると、彼らも何も言わなくなった。

家に入り、事情を知ってそうな人から、くらげの母の話を聞く。そういう考えも無くはなかった。けれども何故か私には、もしも誰かに訊くとすれば、この話はくらげ自身の口から聞くべきだ、という想いがあった。

雪がひどくなって、私は屋根のある門の下へと非難した。上着も持ってきていなかったため、手も足もひどく悴んだ。自分でも何をやっているのだろうと思ったが、それでも家に入る気は起きなかった。

火葬場で焼かれている、祖母の遺体のことを思う。雪風に打たれている私とは真逆の状況だ。といっても、敢えて変わってほしいとも思わなかったが。

ひとしきり馬鹿なことを考えていると、年配の女性が家の中からお菓子と防寒具を持ってきてくれた。紋所の付いた赤いちゃんちゃんこ。亡くなった祖母のものだという。袖はなかったが、それはとても暖かかった。

火葬場から彼らが戻ってきたのは、二時間も経った後だった。

祖母のちゃんちゃんこを着、門で待っていた私を、親族たちのほとんどは奇怪な目で見やった。次男は可笑しそうに笑い、長男と父親は何も言わず、くらげは真顔で、「本当に、おばあちゃんかと思った」 と言った。

その後は、大広間での食事会だったが、大人たちのつまらない昔話に耳を傾けるつもりはなく。私はくらげを誘って抜け出し、二階の彼の部屋へと上がった。

適当なところに座布団を敷いて座る。二人とも、しばらくの間、口を開かずにいた。

色々な考えや出来事が、私の中のあちこちで渦を巻いていて、それらは容易に言葉にならなかった。

「……今日は、ごめんね」

先にそう言ったのは、くらげだった。彼は私に向かって、『ごめん』 と言った。しかし、こちらには謝られるような覚えはない。怪訝そうに彼を見やると、彼は私とは目を合わさず、「何だか、気分を悪くさせたみたいだから……」 と言った。

なるほど。くらげは彼の兄であるあの男のことを言っているのだ。確かに嫌な気分にはなった。けれども、それは決して彼が謝るべきことではない。

話題を変えようと、私は無理やり口を開く。

「そう言えばさ……、棺の上に、小さいくらげが浮いてたよな」

すると、彼が不思議そうに私を見た。

「……くらげ?」

彼には見えていなかったらしい。

私は驚く。私に見えたのだから、当然、それは彼にも見えたのだと思っていた。私は元々霊感など持っていない人間だ。それが、くらげと一緒にいるときだけ、僅かだが彼と同じものが見えるようになる。今までは、ずっとそうだった。

「え、じゃあ、あの手も?」

くらげは、首を横に振った。私は彼に、玉串奉奠の際に体験したことを一通り話した。

「そう……、おばあちゃんらしいね……」

そう、小さく呟いた彼の口元は、かすかに微笑んでいた。

窓の外に目を移すと、ぼた雪はいつの間にか雨に変わっていた。

こんな雨の日、くらげの祖母には、空に向かって登る無数の光るくらげたちが見えたそうだ。

「なあ、くらげさ」

くらげの方に顔を向けると、彼は小さく頷き、「うん」 と言った。

「ただの想像だけどさ。もしかして……。あのくらげって、生き物の死体から湧くんじゃないか」

棺の上を漂い、青白く光るくらげたち。あの時、私は一瞬だけだが、魂という言葉を連想した。

死体から湧き出る、くらげ。もし、魂というものが存在するのなら、あの光るくらげは、それに近いものなのではないか。

以前、どこかで聞いたことがある。雨は、そのたった一度で、驚くほど多くの生き物の命を奪うと。生を失うのは、大抵は小さな生き物だ。その一つ一つの魂が発光する小さなくらげとなり、空へ向かって昇っていく。

祖母は、その光景を見ていたのではないだろうか。

そんな与太話を、くらげは黙って聞いてくれていた。私がしゃべり終えると、彼は肯定も否定もせず、窓の向こうの雨を見つめながら、「そうかもしれないね」 とだけ言った。

またしばらく、沈黙が続いた。

「おばあさんさ……。死ぬ前に、くらげに何か言った?」

ふと、気になっていたことを尋ねる。死に目にはあえたと聞いていた。人が、人に伝え残す最後の言葉。祖母は、彼に何が言い残したのだろうか。

「……『強う気持ちを持っておらなぁいかんよ』」

くらげは、ゆっくりとその言葉を口にした。

「そう言った。……自分はもうじき居なくなるから、って」

私は、改めてくらげを見やった。その言葉はもしかしたら、そのまま祖母の人生を表していたのかもしれない。くらげに祖母が居たように、彼女には、誰か味方がいたのだろうか。

私は、玉串を納め終えた後もしばらく離してくれなかった、あの小さな手の感触を思い出した。

あの手は、私に何か伝えようとしていたのではないか。

祖母が死んで、くらげは一度も泣かなかった。次男は私にそう言った。死者が見えるのだから、悲しむ必要もないのだろう。その言葉の裏にはそんな響きがあった。

私は、あの野郎が嫌いだ。

悲しくないはずがない。私は、二人がどれだけ仲が良かったかを知っている。

いくらそれらが見えたからといって、死んだ者が、生きているものと同じようにふるまえるわけがない。私はそれを、この家で学んだ。死んだ祖父のために出された料理は、決して減ることは無かった。

例え骨になるまで焼かれても、例え雪の降る中突っ立っていても、死んだ者は、熱さも寒さも感じることは無い。いや、例え感じていたとしても、私たちにそれを知るすべはない。

悲しくないわけがない。

私は自分の肩に手をやった。柔らかな綿の感触。まだ、祖母の赤いちゃんちゃんこを着たままだった。

このまま着て帰りたい気持ちもあったが、いったん脱いで、彼の前に差し出した。

「これ、返す」

彼は、そのちゃんちゃんこをじっと見つめ、それから、「……うん」 と言って手に取った。

「……それ着てみろよ。すんげぇあったかいから」

彼は無言でちゃんちゃんこを羽織った。意外と似合っている。「な」 と私が言うと、彼はまた、「……うん」 と呟き、そのまま抱えた両膝に顔をうずめた。

そうして彼は、まるで眠ってしまったかの様に、動かなくなった。

本当は、彼の母親のことを訊こうかとも思っていた。一歩間違えればそうしていた。私は彼を問い詰め、そうして彼はきっと、正直に答えてくれただろう。

私は寸前で、これ以上彼を追い詰めずに済んだのかもしれない。

きっと、彼だって、張り詰めた糸のような均衡で保たれていたに違いないのだ。訊くべき時。それは決して、『今』 ではなかった。

その名を呼ぼうとして、私は口をつぐんだ。

膝に顔をうずめ動かない彼に、それ以上かけてやるべき何かを、私は持ってはいなかった。あったとしても、彼には届かなかっただろう。当時の私たちは、まだほんの子供だった。

だからせめて、私は彼が顔を上げるまで、そこで待つことにした。

寝転がると、一階の大広間の話し声が微かに聞こえた。大きな家だから、中々声も届かないのだろう。耳を澄ますと、すぐ窓の向こうに降る雨音の方が、よく聞こえた。

例え、彼が母親を殺していたとしても。たった一つ、これだけは言える。

彼は、いいヤツだ。

寝転び、窓を見上げたまま、私は目を閉じた。

暗闇の中では、幾千幾万というくらげが、色とりどりに薄く淡く発光しながら、どこへ続くかもわからない空へと、吸い込まれていった。

怖い話投稿:ホラーテラー 匿名さん

作者怖話