「帰省」

nextpage

俺は、今年還暦を迎える。子ども二人は、既に独立し、今は、都内のマンションに妻と二人暮らだ。

傍目には、幸せを絵に描いたような家庭だと思われているらしいのだが、俺には、隠された「秘密」があった。

nextpage

俺には、故郷と呼べる場所がない。

いつの間にか、忽然と消失してしまった。

昭和の中頃から、人口が現象し続け、遂に「廃村」となってしまったのだった。

nextpage

この限界集落に、生まれ育った俺は、年号が昭和から平成に変わる20代後半まで、自分の特殊な出生の秘密を知ることなく過ごしてきた。

nextpage

198☓年 (旧)盆の入 8月13日。

母から「祖父が急逝した、至急帰省してくれ。」との報を受け、電車に飛び乗ったものの正直気が滅入っていた。俺の実家は、俗に言う限界集落の中にあった。

とりわけ、俺の家族は、何故か周囲から浮いていた。

nextpage

排除や虐めといった あからさまなハラスメント行為はなかったが、何故か村落の住民たちは、皆 俺たち家族に対し、よそよそしかった。

回覧板は、回ってこなかったし、強制的に召集される「村落会議」に呼ばれることは一度もなかった。

nextpage

ある日、村と隣村を結ぶ河川の堤防が、台風の影響により決壊し、村落一帯が浸水するといった災害が発生した。

多くの住民たちが、避難指示に基づき、速やかに移動し、難を逃れたのに対し、俺たちには、危険な状態にあることすら一切知らされることはなかった。

nextpage

近隣の住民から遅れること一時間余り。降り続ける豪雨と叩きつけるような強風に、ただならぬものを感じた俺たち家族は、自力で避難所に駆け込んだのだった。

nextpage

命だけは、助かったものの、着の身着のままで避難したため、避難所生活は、極めて困難なものとなった。

nextpage

俺は、なぜ自分たちには避難勧告をしなかったのか。と、災害対策委員長を務める村会議員に詰め寄ったが。周囲の人間たちは、ただ傍観するだけで、誰一人として俺に加勢するものはいなかった。

nextpage

それどころか、日頃、挨拶だけはしてくれる近場の住民たちですら、

「他所からの漂流者(ながれもの)のくせに、こんな非常時にわがままを言うな。」

と、逆に叱責された。

nextpage

「他所からの流れ者」と罵倒され、俺は、生まれて初めて、自分たち家族は、地元の人間ではないことを知り、愕然とした。

ーよそよそしいのは、俺たちが、余所者だからなのか。

nextpage

両親も祖父も、ただ押し黙っているだけで、反論はおろか、憤懣やるかたない思いで、感情をあらわにする俺を養護することも出来ないで、ただただ押し黙っているだけだった。

nextpage

こんなだから、余計忌み嫌われるんだ。

舐められて、馬鹿にされるんだ。

俺は、俺の家族に、失望した。

ただただ、情けなかった。

nextpage

命からがら、避難所に飛び込んだ俺たちを前に、こいつらは、何をしているのだ。

田舎者め。

心の中で悪態をつきまくった。

nextpage

なぜ自分たち家族だけが、こんな扱いを受けるのか理解できなかった俺は、何度も両親や祖父に尋ねてみたが、

nextpage

「堪忍なあ。」

「申し訳ない。」

「ここでは、忍耐しておくれ。後生だから。」

ただただ、意味もなく謝罪を繰り返すばかり。

nextpage

全く、埒が明かなかった。

nextpage

学業成績だけは良かったから、隣町の県立高校へ進学したいと懇願しても、父は、高校なら地元の分校で十分だ。中卒で働いてほしいくらいだ。と曰わった。

nextpage

友達は、ひとりもいなかった。

というより、出来なかった。

作りたくとも、そもそも 同年代の子どもたちと接する機会すらなかった。

nextpage

ここから3キロほど離れた高校の分校へ、毎日徒歩で通学していたが、高校は、最高につまらない場所だった。授業で当てられることはほとんどなかったし、クラスの誰よりも早く、正確な解答を導き出したとしても、指数計算が完璧に出来ても、国語の漢字テストで満点をとったとしても、担任も教科担当教師も、同級生ですら誰も褒めてはくれなかった。

nextpage

ーどんなに頑張っても 置かれている環境や、場所が悪ければ、どうしようもねえんだな。

毎日が、つまらなかった。

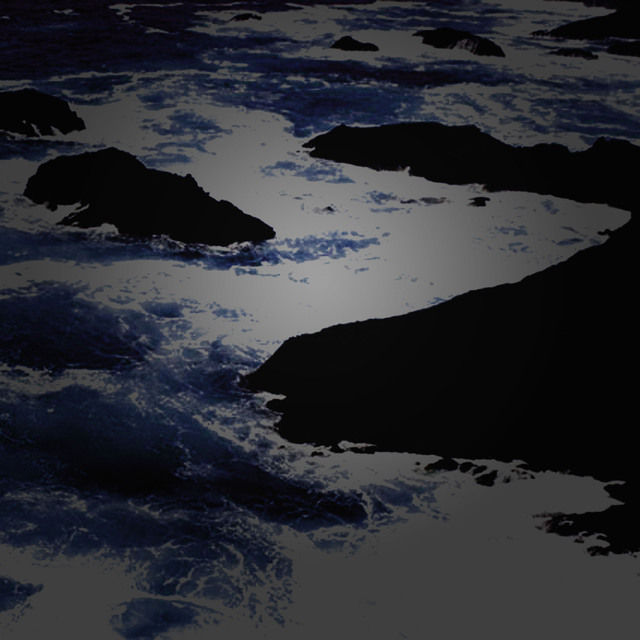

俺はいつも、流れる雲を目で追い、眼の前に広がる海に語りかけながら過ごしていた。

nextpage

ある夏の日、いつものように海を眺めていると、祖父が冷たいラムネをくれた。

よく店の人が売ってくれたな

と皮肉を込めて話すと、

nextpage

「あいつらは、金さえあればそれで十分なんだよ。つまらねぇ生き物さ。」

苦々しい顔で呟いた。

nextpage

ラムネを飲み干したあとで、瓶の中のビー玉を取ろう躍起になる俺に、「やめとけ。その瓶わな。玉が取れね終えように作られてっから。」と言って、ほら。もう一本飲めといわんばかりに、俺の胸にラムネを押し付けた。

nextpage

「つめてぇ。爺ちゃんは、飲まないの。」

祖父は、首を縦にふると、空になったラムネの瓶を拾い上げると、

「こん玉のように、望んでも手に入らないものもあるんだわ。」

そっと目を閉じた。

nextpage

「なぁ、爺ちゃん。俺、この村を出て、東京へ行くわ。」

と言った。

「ほう。東京とは、でっかくでたな。おまえ、今年でいくつになる。」

「今年高校を卒業したから、19だ。」

「ほほう。そうか。たしか、おまえは、早生まれだったな。」

祖父は、目を細めた。

nextpage

「ほんとうに、望むものが手に入らないのか試しに行く。」

nextpage

「好きにしたらいい。だが、ここを出ることは、誰にも言うな。ひっそりと出ていけ。」

「父さんや母さんにも?」

「あぁ、気づかれたら最後、もうここからは一歩も出られなくなるからな。」

nextpage

俺は、その日を境に生活を一変させた。

朝から晩まで、遮二無二働き、上京する交通費と、当面の生活費を必死で貯め、年を越した3月20日、春彼岸の日に、あの忌まわしい村落に別れを告げた。

nextpage

ラムネを飲んだあの日。

祖父との会話を思い出しながら、流れる雲を眺めていると、車内販売の声が聞こえてきた。

「冷たいラムネはいかがですか。」

nextpage

「あ、ください。一本、いや二本。」

ひんやりとした感触が指先に伝わる。

手にしたラムネは、あの日祖父がくれたものと瓜二つだった。

nextpage

「お盆休みに、帰省するんですか?」

「えぇ、まぁ。」

「どちらまで。」

「Y町のあたりです。」

nextpage

「そうですか。あのへんも、随分変わりましたね。」

「そうですね。」

「平成になってからは、あのあたりは、廃村になったところもありますから。」

「みたいですね。」

俺は、言葉を濁した。

nextpage

「ちなみに、◯☓集落は、今、どんな感じなんでしょう。」

10年いや正確には12年ぶりに訪れる生まれ故郷の村の名を口にした。

売り子の男性は、一瞬ぽかんとしていたが、

「あそこは、平成になる前、もう昭和の後半から誰も住んでいませんよ。」

と言った。

nextpage

「あぁ、そうでしたね。うっかりしていました。」

「一応、国道は通っているし、近くにダムが出来たので、バスは、一日数本走っているみたいですが。」

ーバスは通っているのか。なら、帰省できるわけだ。

nextpage

実家につく頃には、とっぷりと日が暮れて、辺りは静寂に包まれ、供養提灯のあかりが、玄関先を寂しく照らしていた。

ーどうせ、弔問客など来ないんだろうな。

nextpage

家の中は、葬式だというのに、ぼんやりとした明かりしかなく、父と母の顔も心なしか生気がなかった。

奥の間に通され、横たわる祖父の亡骸を目にし、俺はゾッとした。

nextpage

祖父の首から上がなかった。

つまり、顔がない。

うわぁぁぁ

大声を陰て叫び続ける俺の横で、

nextpage

「なんかぁ、お前もあいつらと同じになったんか。」

傍らに立つ父が、怒号を浴びせた。

「お前、父ちゃんと母ちゃんに黙って東京に行ったよな。まさか、その前に、爺ちゃんから何か飲まされたか。」

nextpage

「なんだよ。急に。知らねぇよ。冷えたラムネを二本もらっただけじゃ。」

困惑した父は、頭を抱えたまま、へたへたとしゃがみこみ、

畳を叩きながら、

「なんでだ。なんでだ。ひでぇじゃねえか。」

号泣しながら叫び続けた。

nextpage

母は、父の背後にまわると、背中を擦りながら、

「仕方ないよう。この子は、本物の人間になってしもた。もう・・・諦めよ。」

と呟いた。

nextpage

それから、徐ろに俺の方に向き直り、母は、

「今まで黙っていてすまなかったね。」

「私達のことは忘れてな。もう、あんたは、漂流者(ながれもの)ではないから。安心してな。」

「ちゃんと、手も足も身体もある。おまえは、生きている。何も心配しなくていい。」

nextpage

「わかった。俺は、今夜一晩、爺ちゃんの亡骸と一緒に寝る。明日朝一番のバスに乗って帰るから。」

両は、静かに頷き、

「私達もそうやけど、ここにいる人達は全員、もう何もせん。何もできんひんから安心してな。所詮、漂流者や。そう心を強く持って、朝まで頑張ってな。」

nextpage

「ほな。時間が来たから行くで。大丈夫だ。おまえは、俺たちの子やさかい。」

両親は、別れを惜しむかのように、その場を立ち去った。

nextpage

その刹那、居間、台所、玄関先の提灯の微かな明かりが消え、辺りは、漆黒の闇に閉ざされた。

ざわざわざわ

何かが蠢きながら こちらの様子を伺っている。

nextpage

ズリズリズリ

腹ばいになりながら、地面を摺る音

nextpage

ズズズズズズズ

何かを引きずる音😊

nextpage

びちゃびちゃびちゃ

液体を啜(すす)りあげる音

nextpage

鼻をつくような 血なまぐさい強烈な鉄の匂いとともに、祖父の遺体を貪り、食い尽くす亡者たちの音が、俺の耳に飛び込んでくる。

nextpage

研ぎ澄まされた五感のせいで、数回嘔吐反射を繰り返すも、俺は、今、この瞬間自分の目の前で起きている理不尽かつ不条理な状況を必死で耐抜くことを決意した。

nextpage

蠢く黒い影は、やがて大きな塊となって、俺の頭上に漂い始めた。

壁、廊下、天井から、数十人、いやそれ以上の視線が 俺ひとりに注がれている。

nextpage

背筋がゾクゾクとし、歯がガチガチと音を立てている。

朝までまんじりとも出来なかったが、父と母が話してくれたように、それ以上のことは何もおこらなかった。

nextpage

その昔、祖父が読んでくれた『雨月物語』の中の『浅茅が宿』と『青頭巾』を思い起こしていた。青頭巾は、たいそう恐ろしい怪談ではあるが、どこか物悲しい人間の性(さが)のような思いに至らせてくれる。

nextpage

そんなことを思いながら、俺は、いつの間にか、寝入っていたらしい。

気がつくと、陽は、かなり高くなっていた。

俺は、朝露に濡れた廃屋で目を冷まし、近くのバス停で路線バスを待った。

nextpage

降りる人も乗る人も見たことがないバス停から、盆の帰省客と思しき客を乗せた運転手が目を丸くしたまま、話しかけてきた。

nextpage

「お客さん。昨夜は、どちらにお泊りになられました?」

「俺の実家です。」

「・・・・・・」

nextpage

「あの辺りは、もう30年以上前に、廃村になりましたよ。どなたも、住んでいないはずですが。」

「そうですか。まぁ、多少あばら家ではありましたが、泊まれましたよ。」

俺は、怪訝な顔で俺を見つめる運転手に、笑みを浮かべ、席についた。

nextpage

俺のふるさとは、もう、どこにもない。

だが、俺には、守るべき かけがえのないか家族がいる。

俺は、今を生きる。

命ある限り。ずっと。

作者あんみつ姫

8月 三題お題より なんともモヤモヤsるじれったい感覚を お楽しみください。

一部、私の過去作より、引用した部分があります。

気づいた方には、豪華プレゼントを差し上げます。

と、冗談はこれくらいにして。嘘です。ごめんなさい。

お暇でしたら、秋の夜長、忍耐強く探してみてくださいね。

ヒント:①かなり前の作品です。

②長編です。

③実話系怪談

④シリーズもの

米文章は、今よりも上手だったかもしれません。😁 (^_^;)

「てのひら怪談」は、本作、第20話をもって、一旦終了とさせていただきます。

最終話が、拙作駄作問題作にも関わらず、読んでくださった読者の皆様には、心より感謝申し上げます。

週末三連発にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

また、誤字脱字、意味不明他 コメント欄での失礼の数々、この場をお借りして、お詫び申し上げます。

欠番とさせていただきました以前アップした第16話は、諸般の事情あり、そのまま欠番として置くことにいたしました。再度手直しをし、再アップするか、もしくは、全く別の作品をあっぷするかどちらかになる予定です。

以前、第16話に評価やコメントを頂戴した皆々様には、感謝とともに 自己都合による改変を心よりお詫び申し上げます。