すごく似合ってる。

そう言って彼は白い歯を見せて微笑んだ。

浴衣の胸元から覗く黒い肌はそれを一層引き立てた。

私の彼は最高に素敵だ。

夏祭りに揃いの浴衣を着てしっかりと繋がれた手。

人波を掻き分けても、私達は世界に二人きりのような気がした。

露店で見つけた可愛らしいかんざしに思わず目を奪われた。

「かわいい、これ!」

私がそう声をあげて、そのかんざしを手に取った。

赤い花があしらわれていて、少し鈍く光るそれは時代を感じさせる。

レトロな感じもお洒落だった。

「買ってあげるよ」

彼が、少し怪しげな露天商に値段を聞くと、下手な関西弁でおおきにとその男はかんざしを手渡して代金を受け取った。

「いいの?」

私が申し訳なさそうな顔をすると、

「うん、欲しかったんだろ?絶対にそれ、鈴(リン)に似合うよ」

そう言いながら、私のお団子頭につけてくれた。

最高の夏だ。彼は野球部でエースで4番。そんな彼をいつも遠くから見つめてため息をついていた私に、何と、彼の方から告白してきたのだ。まさか両思いだったなんて夢にも思わなかった。それから、当然のごとく、私達は付き合いだした。

付き合って初めての夏。この時が永遠に続いて欲しい。そう思った。

夏祭りの帰り道、彼は私を家まで送ってくれた。

家の前で手を離すのも名残惜しくて、二人はお互いに黙り込み見つめ合った。

彼の唇が私の唇に重なった。胸が張り裂けそうなほど締め付けられ、ドキドキした。家族に見られてるかもしれないと思うと、そのスリルも相まって体中が熱くなった。

「オヤスミ。またな」

そう言って手を振った。帰りたくない、帰したくない。そう思ったけど、私達はまだ高校生なのだ。泊まるなんてとんでもない。きっとうちの両親は激怒するに違いないし、私も、そんな彼の真摯な態度に、自分が大切にされているという実感はあった。

私は幸福感に包まれて、帰宅した。

先ほどのキスのことを考えると、なかなか眠れなかったが、シャワーを浴びてすぐにベッドに横たわった。部屋に戻ると、彼からのメッセージが入っていた。

「今日は楽しかった。鈴、最高に可愛かったよ」

「私も、すごく楽しかった。かんざし、ありがとうね」

「うん、めっちゃ似合ってて可愛いと思った」

そんなやりとりを何回かしたあとに、彼からオヤスミとメッセージが入り、オヤスミと返して眠りについた。

次の朝、目が覚めて、下の階に降りると、洗面所に行き顔を洗った。

そして鏡を見て、私は一瞬固まった。

「え?」

そこには、白髪の老婆が立っていた。そういう風に見えた。

違う。これは私だ。何故髪の毛が真っ白になってるの?

私はパニックを起こして、思わず叫び声をあげてしまった。

その声に驚いて、母が廊下に出て来た。

「どうしたの?」

そう声を掛けられて、振り向いた私に驚いて母もキャッと言い口を押えた。

「鈴?」

「お母さん、私・・・か、髪の毛が・・・」

顔を隠すと、わっと泣いて崩れてしまった。

「どうしたの?その髪の毛」

「わかんないよぅ。朝起きたらこうなってたの・・・」

「とにかく、病院行きましょ、病院」

母の車に乗せられて、市内の総合病院へ行った。

診察を受けたが、原因は全くわからなかった。一過性のストレスからでしょう、みたいないい加減なことを言われて返されてしまった。

そんなはずはない。恋愛も家庭環境も、そして勉強も順風満帆で、何もかもがうまく行っていたのだ。友人関係もうまく行ってる。それなのに、何故?いくら考えても原因はわからなかった。とりあえず、このままでは誰にも会えないので、髪の毛を黒く染めることにした。

これでしばらくは大丈夫だろう。今度は、もっといい病院に行ってみてもらおうと母が行った。ショックはあったが、これでしばらくはしのげるだろう。そう思っていた。

ところが、あくる朝、起きるとまた、髪の毛が真っ白になっていた。

「もう、なんで?昨日染めたのに!」

何かがおかしい。病気にしても、昨日染めたばかりの髪の毛が一夜にして真っ白になることなんてあるだろうか。

彼から何度か、電話があり、会いたいと言われた。

こんな髪の毛で会えるはずがない。

私はなんとか理由をつけて、彼と会うのを避けた。

しかしそんなことは長くは続かなかった。

やたら理由をつけて会いたがらない私に業を煮やして、彼が自宅を訪れてしまったのだ。

彼にこんな姿を見られたくない。でも、彼に会いたい。

私は、母にあらかじめ理由を話してもらい、恐る恐る、部屋に招いた。

最初彼も私の変わりように驚いて言葉を失ったが、泣いている私をすぐに抱きしめて慰めてくれた。

「病院には行ったのか?」

「うん。でも、ストレスだとか言われて、全然治らないの。ストレスなんて全くなかったのに」

「いつからそうなったんだ?」

「お祭りの次の日から・・・変なんだよ。髪の毛染めても、あくる日にはすぐに真っ白になるの。あり得ないよね?」

「・・・あのさ、かんざし、買っただろ?あれ、関係ないかな」

「まさか・・・」

「あれってさ、なんかレトロな感じだったろ?もしかして、元の持ち主がいて、念が残ってたりして」

「やだ、怖いこと言わないでよ」

「俺の友達の知り合いに、そういうのに詳しいヤツがいるらしいんだ」

「霊能者か何か?」

「そういうわけでも無いけど。なんか特殊な能力があるっぽい。カラスって呼ばれてるらしいんだ」

「カラス?」

「うん。カラスと話すことができるらしい」

「ええ?何か胡散臭い」

「まあそれだけじゃないらしいけど。カラスを操ることができるらしい。そいつが小学生の頃、苛めたやつがカラスの反撃にあって、失明したとか」

「なんか怖いよ、その人」

「攻撃しなければ大丈夫らしい。そいつに悪意を向けると、ヤバイらしいんだ。でも、こういう不思議なことは、そいつに聞けば解決するって噂だよ。ダメ元で相談してみない?」

私は不安だったけど、今は藁にもすがりたい気持ちだ。私は、ウィッグを被って、そのカラスとやらに会いに行くことにした。

その人は、闇よりも深い漆黒の瞳を持っていた。何も映さぬその瞳を見つめていると、取り込まれてしまいそうだ。その瞳を際立たせるのは陶器のように白い肌と、カラスの濡れ場のような艶やかな黒髪。ひょろりとした長身にふさわしく、長く白い指に件のかんざしは握られている。

「これはどこで手に入れたの?」

薄く切れ上がった唇から、見かけからは想像がつかない、思ったより低い声がそう言った。

経緯を説明すると、カラスは白くため息を吐いた。

「このかんざしはもうすぐ付喪神になる」

「付喪神?まさか」

「物にも魂は宿る。このかんざしは重い」

言っている意味がわからなかった。重いと言っても、たぶん100gも無い。

「思いの重さだよ」

白い細い指はそのかんざしを器用にくるりと回した。

「手放したほうがいい」

彼はそう言うと、かんざしを私に返して来た。

「手放すって?捨てるわけにはいかないし・・・お寺とか神社に引き取ってもらえる?」

彼はその瞳を閉じた。

「そんなことは、自分たちで考えてくれ」

冷たく言い放つと、さっさと帰ってしまった。

「なんだ、あの男は。それがわからないから聞いてるのに」

カラスの冷たい態度に彼は憤慨していた。

お寺や神社に引き取ってもらえないかと訪ねて回るも、ことごとく断られた。

「どうしようか」

彼と私は途方に暮れ、夕焼けの河川敷の歩道を歩いている。

「ごめんな。俺がこんな物をプレゼントしたばっかりに・・・」

「ううん、まだこれが原因かどうかわからないじゃない」

「でも・・・」

黙り込む二人に、声を掛ける者が居た。

「なにかお困りのようだね」

そう声をかけられて、振り向くと、夏祭りは先日終わったはずなのに、そこにはぽつんと一つ屋台が残っていて、絶世の美女が玉虫色のような着物を来て佇んで微笑んでいた。

「誰?」

私が問い掛けるもその女は微笑むばかりで名乗りはしなかった。

「あんたたち、マズイ物をお持ちだね?」

そう言い当てられて、思わず、私と彼は顔を見合わせた。

「あんた、これが悪いものってわかるの?」

彼は手に持っていたかんざしをその女に見せた。

「それは、もうすぐ化け物になる」

「やっぱりそうか。なあ、あんた。これを引き取ってくれないか?」

彼はダメもとでその女に聞いてみた。

「引き取ってやってもいい。ただし条件がある」

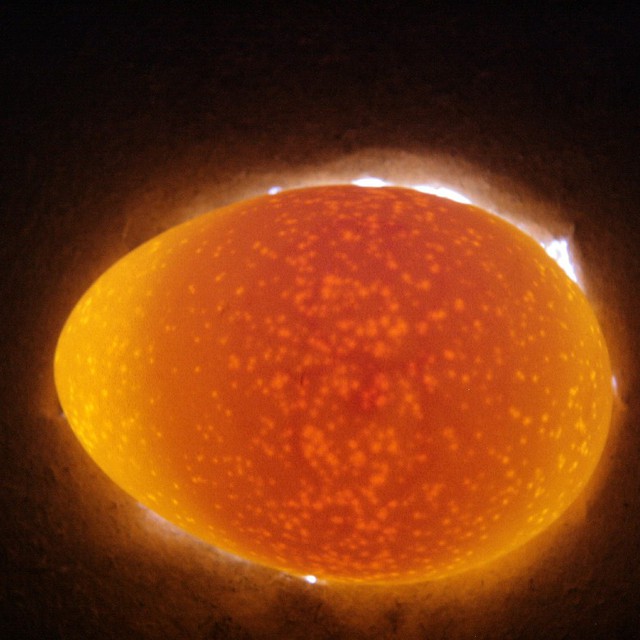

そう言いながら女は、白い卵を差し出してきた。

「これを持ってお帰り」

不思議なことを言う女だと思った。引き取る代わりにお金を払うのではなく、むしろ無料で卵をくれると言うのだ。戸惑っている私達にその女は言う。

「卵の代金をかんざしで払ったと思えばいいじゃないか。厄介払いはできてあんたたちには、願ったり叶ったりだろ?」

そう言われ、私達は、かんざしを手渡すと、白い卵を受けとった。

正直、私はほっとした。もしかしたら、これで呪いが解けるかもしれないのだ。

次の日、私の髪の毛は黒くもどっていた。

「良かった、本当に良かった。助かった」

私はうれしくてすぐに彼に報告した。

「良かったな、元にもどって!あの人はもしかしたら神様だったのかもな!」

私はあの微笑みをたたえた美しい女性の顔を思い浮かべようとしたが、うまく形にならなかった。確かに、美しい女性だったと言うのは記憶に残っているのだが、顔が思い出せない。

お礼を言おうと、その場所を訪れたが、すでにその場所には屋台はなかった。

髪の毛の色が戻ったその日の夜、不思議な恐ろしい夢を見た。

枕元に見たこともない、白髪の老婆が座り私を除き混んでいる。

何事かぶつぶつ言っているのだが、聞き取れない。身動き一つ取れないし、声も出せない。目を閉じようにも目をとじることもできずに、私は老婆をみつめているといきなり髪の毛をブチッと一本抜かれた。

私は、その痛みで目が覚めた。

夢かと思ったが、今夢の中で抜かれた髪の毛のあたりがジンジン痛くて、とてもリアルだった。

その夢はその日から毎日続いた。私は眠るのが怖くなった。そのことを彼にまた相談した。

「マジか?かんざしの呪いはあれで解けたと思ったのに」

「やっぱりあれが原因なのかな?でも、手元にもうかんざしは無いのに、どうして?」

「わからない。もう一度、カラスに会ってみる?」

彼は、また友人に連絡し、カラスと会う約束をした。

待ち合わせ場所にカラスは相変わらず、全身黒ずくめで現れて、本当にカラスのようだと思った。

「かんざしを手放したのに、彼女が今度は悪夢をみるようになったんだ」

彼がそう言うと、カラスは私に向いて、少し考えるように間を空け

「そいつは夢の中で何と言ってる?」

と聞いてきた。

「よく聞き取れないんだけど、足りない、って言ってて、夢の最後に必ず髪の毛を一本抜かれるんです」

思い出しただけでも、身の毛がよだつ。

「足りない物は補おうとする。あんた達、誰と取引した?」

そう言うと、カラスは切れ長の目をさらに細めた。

なにを言っているのかわからない。取引?

「かんざしを誰に渡した?」

そう問われ、あの卵を渡してきた女を思い出した。あれがもしかして取引だと?でも、私の髪の毛の呪いは解けたはず。

「なるほど。卵を受け取ってしまったのか」

そうカラスはため息をついた。

「その卵は、まだあるのか?」

そう問われ、私と彼は頷いた。

「その卵には呪詛がかけられている。あんたは夜な夜な髪の毛を抜かれて、その足りない何かがすべて補われてしまうと、あんたはあんたでなくなるよ」

まずカラスは、護符を手渡してくれた。何だか奇妙な電気回路図のような図形に、見たことも無いような漢字のような文字が書かれていた。呪い返しの護符だと言う。そして、卵は穴を空けて土に二十日間埋め、二十一日目に掘り起こせとのことだった。私達は言われた通りに、それを実行した。

しばらくは、白髪の老婆の夢を見て、髪の毛を抜かれたが、次第に老婆が遠ざかって行った。もうすでに、髪の毛を抜かれることはなく、老婆は「口惜しや、口惜しや」と恨めしそうに遠くから見つめるのみになった。

二十日目の夜、白髪の老婆は夢には現れなかった。その代わりに、黒髪の着物姿の美しい女性が悲しそうに泣きながら、海を見つめていた。その女性は、髪の毛に、あのかんざしを挿しており、その人の悲しい情念が私に流れて来た。ああ、この人は、帰ってくるはずもない、戦地で連絡が途絶えてしまった恋人を待っているのだ。戦死したと伝えられてもそれを受け入れることができずにいる。私は泣いた。あのかんざしは、恋人からの贈り物なのだ。

彼女が亡くなってもなお、その思いがあのかんざしに残ってしまったんだと思った。見つめているとその人は、だんだん透過して行き、目の前から霧のように消えてしまった。そこで私は目が覚めた。涙は頬を伝って枕を濡らしていた。その日から、一切白髪の老婆や、その女性の夢を見なくなった。どうやら、護符とおまじないが効いたらしい。

私と彼は、カラスにお礼を言いたくて、友人にまたカラスに連絡を取りたいと伝えた。カラスは私達には一切連絡手段を教えてくれなかったからだ。

「カラス?誰だ?それ」

友人からは、信じられない言葉が返ってきた。

カラスという人物が実在したことはないし、私達に紹介したことすら無かったことになっているのだ。彼が嘘をついているのかとも思ったが、いたって真顔であり、本当に知らないという様子だった。友人から、カラスに関する記憶だけがすっぽりと抜けているのだ。私達も、本当に、カラスが存在していたのかすらも記憶が曖昧になってきた。私達はいったい誰と会っていたのだろう。

その頃、河川敷では、女が一人、黒く焦げたかんざしを手にしていた。

「フン、生意気にも、呪詛返しかい。そういうのはあたしには効かないってわかっているだろうに」

三本足のカラスが、かあと一声鳴くと、一人の男が屋台の前に立っていた。

「そのかんざしを譲ってもらえませんか?」

男が手を差し出すと、女は薄く笑って言う。

「条件がある。この卵を・・・」

そう言って卵を手渡そうとすると、黒い影がそれを遮って卵は手から滑り落ちて割れてしまった。

「忌々しいカラスだね!」

女は舌打ちをして悪態をつく。

男は、かんざしを拾い上げると、愛しそうにそれに頬ずりをした。

「やっと会えた。探したよ」

そう言うと、かんざしとともに砂になり、風に吹かれて消えてしまった。

「ああ、残念だったねえ。百にはひとつ足りない。九十九の神にはなれなかったんだねえ。口惜しい口惜しい」

白い卵から、どろりと黒い夜が流れ、卵売りの女は夜陰に紛れて消えた。

「あら、綺麗」

河川敷に赤い花が咲いている。

その花を摘み、彼女の白髪に、しわがれた手でかんざしのように老紳士は挿して微笑んだ。

「すごく似合うよ、鈴」

作者よもつひらさか

夜の卵 番外編です