この話は、墓場まで持っていこうと思っていた。

当時の関係者は、皆お亡くなりになってしまい、もう、この出来事を覚えている人も

語る人も、今では ほとんどいなくなった。

nextpage

私も片足が半分棺桶に入っているような状態で、あと何年生きられるかも定かではない。

nextpage

書きたいことや やりたいこと、伝えたいことがあるなら、少しでも余力のある今のうちにしておいた方が良いだろうと、

nextpage

半ば強引に自分に言い聞かせ投稿を決意した次第である。

nextpage

まぁ、錆びついた頭をどんなにフル回転させても、物心ついて間もない頃に起きた出来事を語るというのは、

土台無理な話である。

nextpage

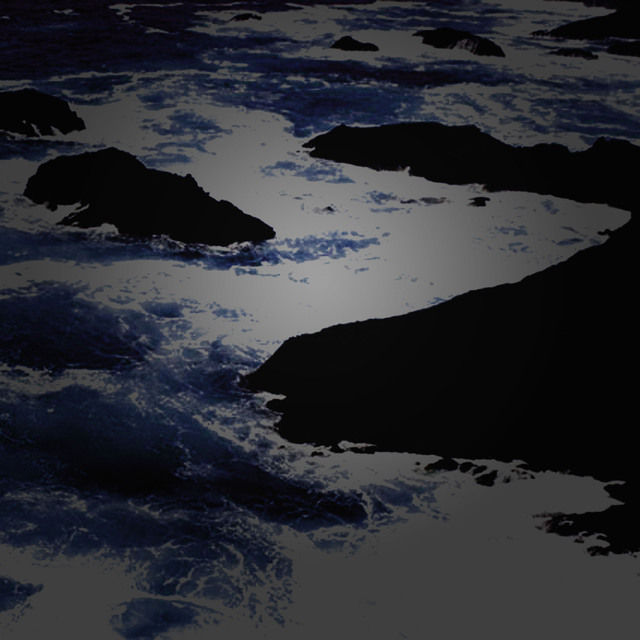

どんなに記憶の糸を手繰り寄せても、肝心なところは、真昼の月のように うすぼんやりとしか浮かんでこないのが残念だ。

nextpage

ただ、この話は、不可思議かつ不気味な話であると同時に、

nextpage

あまりにも悲惨な話でもあるため、

中には、気分を害される方がいらっしゃるかもしれない。

nextpage

そして、相変わらず、長くなりそうだ。

文章も読みにくいと思う。

予めお断りしておく。

nextpage

それでも、お読みいただけるのなら、とても嬉しい。

冥途の土産にもなるだろう。

既に天上人となった身内も喜んでくれるに違いない。

separator

今から50年ほど前のことになる。

私の住む町に、「カラスの子」と呼ばれる男がいた。

nextpage

この男が、「カラスの子」以外の名で呼ばれるのを私は聞いたことがない。

そもそも、本名は、なんという名前なのか、誰も知らなかった。

たとえ、知っていたとしても、本名で呼ぶものなど一人もいなかっただろう。

背丈は、見上げるほど大きく、当時の男性の平均身長よりかなり高かった。

男には、雨の日も風の日も嵐の日も雪の日も関係なかった。

nextpage

穏やかな春も、猛暑の夏も、すがすがしい秋も 極寒の冬も、一年中、膝丈まである長いゴム長靴を履き、くるぶし

まで隠れそうな長くて黒いゴムの雨合羽を、頭からすっぽりと被っていた。

nextpage

両手を合羽のポケットにつっこみ、前かがみで、のそのそ歩きまわる姿は、獲物を求めてさまよう、カラスの化身、いや、カラスそのものに見えた。

nextpage

あろうことか、男はカラスを一羽飼っていた。(ようだった。)

そのカラスは、男に懐(なつ)いていて、いつも男の右肩に止まっていた。

nextpage

時々、くちばしで毛づくろいをしたり、羽ばたきをすることもあったのかもしれないが、私は見たことがない。

いつも微動だにせず、男の肩に乗っていた。

nextpage

他にも数羽のカラスが、男の周りを取り囲むように、常に纏(まと)わりついて離れなかった。

男の頭上には、時々、たくさんのカラスの群れが囲むように旋回していた。

nextpage

それは、一メートルもある大きな雲状の塊となって、かなり遠くからでも見ることができた。

カラスの群影は、男の居場所を教えてくれたので、男に会いたくない私は、それが見えると反対側に走って逃げた。

nextpage

男は、いつも一人ぼっちだった。

どこに住んでいるのか

家族はいるのか

一切わからなかった。

どこをねぐらにしていたのかも全く不明だった。

nextpage

男は、日がな一日ぶらぶらと歩きまわっていた。

食べ物は、カラス同様ゴミを漁って食べていたようだった。

nextpage

「よく腹をこわさないものだ。」

「だって、カラスの子だからね。」

道を歩いていると、時々、そんな会話が聞こえてきた。

nextpage

狭い町だ。

男を知らない者は、一人もいなかった。

nextpage

昔は、どの家でも、深くて四角いアルミの灯油缶の中に、野菜くずなどの生ごみを入れて勝手口の前に置いていた。

nextpage

朝になると、近所で養豚業を経営している農家の人が、それらを豚の飼料にするため、大きなドラム缶を積んだリヤカーを引いてもらいにやって来る。

nextpage

男は、農家の人が来る前に、生ごみや残飯や飲み残しのジュースを求めて、まだ夜も明けきらぬ前から現れた。

nextpage

早朝、薄い靄の中、道路沿いに立つ家や集合住宅の前にある灯油缶をひっくり返し、目ぼしいものが見つかると、大きな雨合羽の中に突っ込んでいる姿をよく見かけた。

カァカァカァカァカァ

ギャアギャアギャア

そのおこぼれを狙って、数羽のカラスが争うように突き合う。

バサバサバサバサ

nextpage

「カラスの子が来てるよ。」

「あぁ、今日は早いね。連休明けで残飯が多いからだろう。」

nextpage

どこの家でも、それが朝ご飯の支度の会話だった。

nextpage

ある日のこと。

何があったのかわからないが、男は、いつもより遅くやってきた。

残飯をもらいに来ていた養豚場のオバさんが、

「お前にやるようなものはないよ。サッサとお行き!」

と言って手で追い払った。

nextpage

男は、カラスを肩に乗せ、そのままトボトボ、のそのそと今来た道を戻って行った。

怪我をしていたのか、合羽に赤黒い血が付いていた。

nextpage

その後ろ姿を見ながら、

nextpage

「あの男の母親は、『夜鷹』だったんだよ。父親が誰かも解らないのだそうだ。

nextpage

まぁ、母親が『夜鷹』なら、父親は『カラス』だろうよ。あの男は、人間じゃない。

nextpage

カラスのなれの果てさ。」

nextpage

オバさんは、そう言って地面に唾を吐きだした。

nextpage

私は、朝食の支度をする母に

「夜鷹ってなあに。何する人?」

と聞いた。

nextpage

いつもは、温厚な母が、

「そんなことは覚えなくてもよろしい!まったく、○○さんったら。」

珍しく声を荒げ激怒した。

nextpage

父は、新聞を広げながら、

「もうじき、役所でもゴミの収集を回収業者に依頼することを検討しているそうだ。

それまでは、あの人たちを頼るしかないだろう。」

と言って、母を宥めた。

nextpage

良く無い言葉なのだ。

と思った。

nextpage

当時、この町には、こういうことを平気で子どもに言う大人たちがいた。

nextpage

私は、この手の下衆な話題をする大人たちが大嫌いだった。

nextpage

だが、私の両親の口からは、絶対出てこないような、いろいろな闇の言葉を、このオバさんから教えてもらった。

「あんたのお母さんには、内緒だけどさ・・・」

が口癖だった。

nextpage

あの男が、「カラスの子」と呼ばれていることを一番最初に教えてくれたのも、このオバさんだったように思う。

separator

ある日、幼稚園の送迎バスに乗っている時、窓から男とカラスの後ろ姿が目に入った。

nextpage

私は、思わず、ひろし君の肩を叩きながら叫んだ。

「あっ、あそこ、カラスの子がいる。見て見て。」

「おおお、おるおる。今日も真っ黒だ。カラスだカラス。」

nextpage

「よそ見したり、椅子の上に立ってはいけません。ゆかりさん、あなたまで なにをしているのですか。」

nextpage

川村先生が、ひろし君を窘め、窓の外を一瞥すると、いまいましいとばかりにカーテンを閉めた。

私の席は、紗がかかったように薄暗くなり、車内は、一瞬しんとなった。

先生が、一番前の席に戻ったのを確認し、私たちは、カーテンの隙間から、再び外の様子をそっと窺った。

nextpage

男は、雨合羽の裾をバホラバホラさせながら、アーケード街に続く舗道をのそのそと歩いていた。

separator

その姿は、翼をたたみ、ごみを漁る前のカラスの姿と被った。

nextpage

バスが、通り過ぎる間際、私は男の顔を見た。

顔は、墨でも塗ったかのように、垢と埃にまみれ真っ黒に汚れていた。

nextpage

合羽を真深くかぶっていたからだろうか、表情までは見えなかったが、肩に乗せたカラスに ニヤニヤしながら口をくちゃくちゃさせて、なにやら楽しそうに話しかけていた。

nextpage

幼い私の眼には、肩に大きなカラスを乗せながら、のそのそ歩く大男は、宮沢賢治の童話「月夜のでんしんばしら」のように不気味に映った。

nextpage

見かけが異様なだけではなかった。

男の周りに靄のように纏わりついている数羽のカラスが、この男を一層不気味な存在にしていた。

nextpage

ひろし君は言った。

「カラスの子、お化けみたいだ。でっけえし。」

「みたいじゃなくて、お化けでしょ。お父さんが言ってた。六尺以上はあるって。」

nextpage

「ジャイアント馬場といい勝負だな。どっちが大きいだろう。」

私たちは、顔を見合わせて笑った。

nextpage

すると突然、何かを察したかのように、カラスの子は、その場に立ち止まり、こちらに顔を向けた。

nextpage

それから、ニタニタと笑いながら、バスを目がけ、ゆっくりゆっくり歩み寄って来た。

nextpage

「ヤバい!気づかれた。」

「こっち見てるよ。隠れろ。」

nextpage

ひろし君の叫び声に驚いた私は、椅子と椅子の間に身体を埋めた。

「さぁ、バスが揺れるから。ちゃんと座って。」

川村先生の声が響く。

先生は、ひろし君がまたふざけているのかと思ったのだろう。

身をねじるようにして こちらを向き、顔をしかめ、

「もう。」

と嘆息した。

バスは、ハンドルを大きく切り、アーケード街とは反対方面に車線変更し、次の待ち合わせ場所に向かってスピードを上げた。

nextpage

「もう、大丈夫だよ。起きていいよ。」

ひろし君の声に顔をあげ、カーテンの隙間から外を見ると、

バスは、新興住宅地の公園の辺りを走っていた。

お花屋さんの前で、みち子ちゃんとマサル君が、お母さんと一緒に待っていた。

ここまで来ると、もう大丈夫だろう。

男も、カラスも、黒い影も

何も見えない。

nextpage

ほっとした私は、堰を切ったように、ひろし君に捲(まく)し立てた。

「あの人も怖いけど、あの人の肩に止まっているカラスも、その周りにいるカラスも、とても怖いよ。気味が悪い。いつもあの人の頭の上には、カラスが飛んでいるし。さっきもホラ大きな影みたいになって浮いてたでしょ。」

nextpage

ひろし君は、訝し気に私を見つめた。

「え、カラス?カラスなんかいなかったよ。大きな影って何。僕には、あの人以外何にも見えなかったけど。」

「・・・・・」

nextpage

「ゆかりちゃん。カラスなんていないって。男の人、うぅん・・・カラスの子しかいなかったってば。」

nextpage

「嘘。ちゃんといたじゃない。いつもいっしょにいるカラス。肩の上に止まって・・。」

私は、それ以上、何も言えなかった。

nextpage

それから、

私は、

あの男には、もう、二度と関わらないことにしよう。

nextpage

あの男のことは、見ない、聞かない、言わない。

と心に決めた。

nextpage

そして、これから、何を見ても、何を聞いても、何も知らないことにしよう。

何も見えない。

何も聞こえない。

何も言えない。

それでいいのだ。

nextpage

この日、私は、すべてを悟ったかのような気持ちでいた。

だが、何ひとつ 理解してはいなかった。

男のことも、私自身のことも。

そう、あの日、あの時までは。

【つづく】

作者あんみつ姫

お読みいただいてありがとうございました。

続きます。