【ソダテル】

「ねえ、ママ、飼いたい~、飼いたい飼いたい。この子、飼ってもいいでしょう?」

また妹の飼いたい病が始まったと僕は思った。

「だぁめ。うちのマンションは、ペット禁止でしょ。」

「え~、じゃあこの子はどうなっちゃうの?死んじゃうじゃん!」

まだ目も開かない子猫が妹の手の中でにゃーと鳴いた。

確かに、猫はかわいい。

だけど、いくら駄々をこねても、飼えないものは飼えないし、実は母は生き物が苦手だ。

ベランダに鳩が飛んで来ただけでも大騒ぎしているのを見ても、妹にはわからないみたいだ。

困った母は、溜息をつくと、妹を諭す。

「とにかくダメなの。ママも飼ってもらえそうなところを探すから、マユもお友達に飼ってもらえるところがないか聞いて。」

結果はわかりきっているはずなのに、妹のマユの顔が見る見るくしゃくしゃになり、大声で泣き出してしまい、どうにも止まらなくなった。彼女には、友達の家で飼ってもらうという選択肢は無いようだ。

かわいいから自分で飼いたい。

自分のこともままならない妹に、飼えるはずがないのだ。片付けはしない。言いつけは守らない。

わがまま放題。多少の我侭は聞いて、妹に甘い母も、動物となれば別のようだ。

困り果てた母は、僕をチラっと見る。お兄ちゃん、お願い。目がそう訴えてきた。

大人はズルい。僕だって、妹に嫌われるのはいやだ。好きで兄に生まれてきたわけじゃないんだぞ。

そう思いながらも、僕は黙って、いつものことと、妹から子猫を取り上げた。母には触れないのだ。

「やだやだやだあ。マユが飼うのぉ!お兄ちゃんのばかあ!」

ワンワン泣かれながらも、僕は家を後にした。

「ということで、お前、猫飼わない?」

「何が、ということでなんだ?」

僕は、猫を飼っている同級生のコウスケの家をたずねていた。

「いいじゃん、一匹も二匹も変わらないだろ?」

「あのなあ、俺んちだって親、いるんだぞ?俺の勝手な一存でどうにかなるなんてもんじゃ。」

そう唇を尖らせながらも、子猫にメロメロになっているようだ。目を見ればわかる。

「大丈夫だって。お前んち、親が動物大好きじゃん?じゃ、頼んだぞ!」

「あ、おい!」

半ば強引に僕はコウスケに子猫を押し付けた。

あの家族なら優しいから、きっと飼う事を許されるだろう。

家に帰ると、妹は浴衣を着せられていた。

そうか、今日はお祭りの日だった。

普段であれば、ウキウキと楽しい気分になるのだが、マユは僕の姿を確認すると、そっぽを向いた。

すっかり僕は、マユから猫を取り上げた悪者扱いだ。母が手を合わせて、ゴメンと僕に身振りで謝った。

ああ、こんなことならあのまま、コウスケと一緒に出かければよかった。

僕を恨んで不機嫌な妹と母とで祭りに出かけなければならないなんて。

長男は損な性分だ。何かといえば、都合の良いときだけ、親からお兄ちゃんお兄ちゃんと呼ばれる。

僕にだって、ユウキという立派な名前があるのに、妹が生まれた時から僕はお兄ちゃんという名前になった。

「父さんは?」

僕が母にたずねると、残業で一緒に行けないと返事が来た。

唯一、僕を名前で呼んでくれて、男同士、気持ちが通じる同志はまだ会社で戦闘中だ。

仕方なく、僕は、身支度を整えて、母とマユと一緒に、祭り会場に出掛けた。

マユはおてんばで、ちょっと目を離すとどこに行くかわからないから、目を光らせておかなければならない。

母はぼんやりしているところがあるから、すぐにマユは迷子になる。

だから、僕がしっかりしていなければならなくなる。

案の定、マユは僕がちょっと目を離した隙にいなくなってしまった。

「お兄ちゃん、マユをちょっと探してきて。」

そう言いつけられ、待ち合わせ場所を決めて、二人で手分けをしてマユを探した。

大方、マユが行きそうなところならわかってる。

きっと飼えないとわかっていても、金魚すくいをやらせろと言って聞かないのだ。

僕は、金魚すくいの屋台を探した。

金魚すくいの屋台は見つけたが、そこにはマユの姿はなかった。

おかしいな。たいてい、行き着く場所はここのはずなのに。

あとは、綿あめの屋台か、射的のところか。

マユはいつも僕に、射的で賞品をとってくれとねだるけど、あれはズルだからやりたくない。

ばっちり当たっても、的が倒れないから、きっと何かでとめてあるのだ。

射的のところにもマユは居なかった。僕は途方にくれ、神社の灯篭にもたれかかった。

すると、屋台の一番はずれの暗闇に赤い帯の見慣れた浴衣を見つけた。

「マユ!どこ行ってたんだ!」

僕が声をかけると、マユが振り向いた。手には、白い丸いものを握っていた。

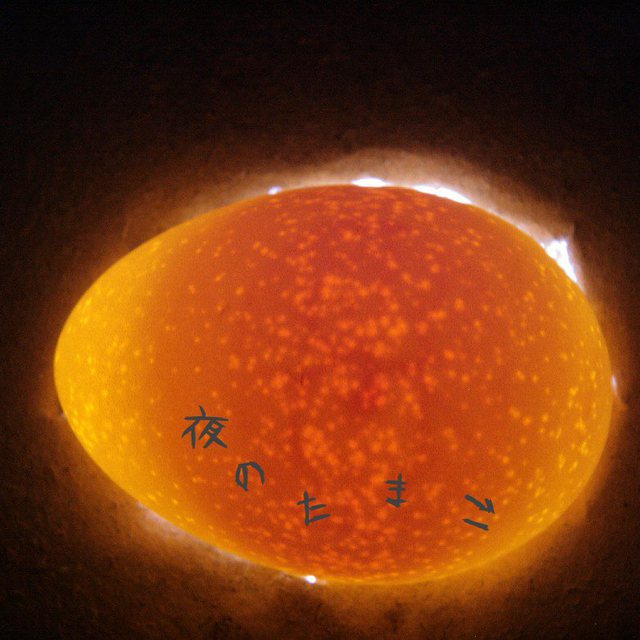

「お兄ちゃん、たまご屋の人にもらったんだよ。」

そう言うと嬉しそうに、僕に卵を見せてきた。卵屋?そんな屋台なんて見たことが無い。

「マユ、知らない人から何かもらっちゃダメってママに言われてるだろう?」

僕はそうマユに言いながら、手を差し出して、卵を渡すように促した。

「ダメ!これをあたためたら、ひよこさんが出てくるんだもん!」

そう言って、卵を両手で包んで渡そうとしない。まあ、食べ物だけど、これをマユが生で食べたり、調理したりすることは考えられないので、僕は諦めた。

「持って帰るのはいいけど、割れないようにしなよ?せっかくの浴衣が汚れたら、ママに叱られるぞ。」

そう諭すと、マユはわかったと言い、慎重に卵を自分のお気に入りのウサギのポシェットにしまいこんだ。

その日から、マユは卵をかいがいしく温め続けた。お店で売っている卵から、ひよこがかえる確立なんて、ほんのわずかだ。テレビで、お店で売っている卵は、ほとんどがムセイランと言って、ひながかえることはないって言ってた。まあ、気の済むまでやらせて、かえらないことがわかれば諦めるだろうと思っていた。

ところが、ある日、マユがニコニコしながら、僕の虫かごを差し出してこう言ったのだ。

「ほら、お兄ちゃん、やっと生まれたよ。」

それは空っぽの虫かごだった。

「何も入ってないじゃん。」

「入ってるよ、お兄ちゃん、この子が見えないの?名前はねえ、ピーちゃんにしたの。」

マユの机の上に、卵の殻が二つに割れて置いてあった。中身は無い。

どこへ捨てたのか。

それから、僕の空っぽの虫かごに向かって、マユは、ピーちゃんピーちゃんと話しかけては、時々ごはんだよ、と言いながら、自分のご飯を少し虫かごに入れるようになった。

マユがコワレタ。

僕達家族は、そう思った。

空っぽの虫かごに毎日、話しかけ、餌をやり続けるマユ。

そして、マユはピーちゃんが大きくなったと言って、貯めていたお年玉をはたいて、大きな鳥かごを勝手に買って来た。母親に返すように説得されても、ガンとして受け入れなかった。

「ピーちゃん大きくなっちゃったから、小さな虫かごじゃかわいそう!」

マユは、度々病院に連れて行かれたが、異常は見られず、なんとか障害という、心の病だと診断されたらしい。

「ペットを飼いたい願望が強すぎて、こうなっちゃったのかしら。こんなことなら、私が我慢して、飼ってあげればよかった。」

母はそう言って自分を責めた。

いずれにしても、このマンションに住む限り絶対にかなわないことだった。

両親は、マユのために、引越しも考え始めた。

一戸建てなら、ペットを飼うこともできるし、もっと良い環境の場所に住めば、マユの病気が治ると思ったのだ。

しばらくすると、マユは、せっかく買った鳥かごを捨てた。

「ピーちゃん、大きくなりすぎて、もうカゴに入らなくなっちゃったから、ベランダで飼うね?」

そう母に言ったそうだ。一向に妄想が治らないマユに、家族は疲弊していった。

幼稚園の友人にも、ピーちゃんを見せると言って連れてきても、居るはずもないピーちゃんを居るといい張るマユは、嘘つきだと言って泣かされた。

どうしてこんなことになっちゃったんだろ。

僕達は疲れ果てて、ついに母まで倒れてしまった。

母は入院してしまい、それでもなお、マユはピーちゃんピーちゃんとまるで憑かれたかのように、世話をした。毎日のように、冷蔵庫のものを、ベランダへと運ぶ。

不思議なことだが、その餌と称してベランダに運んだものは、綺麗になくなっていた。

マユが食べているのだろうか。しかし、生肉だったり、生魚だったり、とうてい調理しないと食べれないものまで、綺麗になくなっている。ゴミ箱も見たが、捨ててある形跡は無い。

そして、ある日、僕は見てしまった。

姿の無い、ピーちゃんが、捕食するところを。

その日、マユは体調を崩してしまい、熱を出して、床に臥せっていた。

「お兄ちゃん、ちゃんとピーちゃんに餌、あげてよ?」

そう言われ、もう否定するのも面倒だし、どうせ否定したところで、マユは譲らない。

適当に、わかったよと返事をしておいた。

ベランダがにわかに騒がしくなったので、僕は慌ててベランダに向かった。

どうやら、鳩がベランダに侵入してバタバタしているらしい。

窓辺のカーテンが揺れ、ベランダで鳩がバタバタと暴れているのを見た。

羽毛をそこら中に撒き散らして、まるで何かの罠につかまったようにのたうちまわっていたかと思うと、その姿は吸い込まれるように消えてしまった。

鳩の断末魔の鳴き声。何かがぐちゃぐちゃと咀嚼する音がし、次にバリバリと骨を砕くような音がした。

嘘だろう?いくら目を凝らしても、ベランダには何も無い。ごくごくごく。喉を鳴らす音。あたりがにわかに血なまぐさくなった。

僕は、今まで、マユの言葉を信じなかったが、はじめて何か居ると感じたのだ。

作者よもつひらさか