【ウリハラウ】

その奇妙な店は、俺たちが飲んでいた裏路地の小さな一杯飲み屋の隣に忽然と現れた。

店に入る前に、この道を通ったはずなのに気づかなかったのだろうか。

いや、このような暗がりに、白い卵が乱雑に並べてあり、しかも妖艶な魅力をたたえた美女がそれを売っているのだからかなり目立つはずだ。

「お姉さん、めっちゃ綺麗だね。ここで何してんの?」

和也はフットワークが軽い。早速この、謎の巫女装束のような着物の美女を口説き始めた。

すると、その女は黙って一つの卵を差し出してきた。

今日は、めずらしく和也はパチンコに勝ったからと、俺に酒をおごってくれた。和也は定職に就かず、いわゆるフリーターだ。だから、たいがいは俺のおごりだったのだが、今夜はいつもおごってもらってばかりで悪いからという和也に、無理をするなと言うと、安く飲めるところを知ってるから遠慮するなと言われてついてきたのだ。

「あんたたちは、この店が見える人なんだねえ。」

その女は長い指で卵をもてあそびながら、そう言った。

「卵、買ってほしいの?いくら?」

和也が座っている女の目線に合わせて媚びようとすると、鼻先に卵をつきつけられた。

「お代はいらないよ。ただし、タダではないけどね?」

「えー、お代いらないのに、タダではないってどういうことぉ?それって体で払えってことぉ?」

和也はそういうとニヤニヤと下卑た笑いをその女に向けた。

うわ、こいつ最低だ。それに、俺はこの女からただならぬ物を感じていた。

この女に近づいてはならない。

俺の本能がそう告げている。俺は、いわゆるそういうものを敏感に感じ取る体質なのだ。

女は黙ってほほ笑んでいる。

「ねえねえ、こんなところで君みたいな美人が商売してたら、酔っ払いのオッサンに絡まれちゃうよ?それにこんなところで卵なんて売ってもしかたないじゃん。俺たちと一緒に遊びにいこうよ、ね?」

お前こそ、立派な酔っ払いのオッサンだと心の中で突っ込みを入れた。俺たち、って。俺までこのナンパ男とひとくくりにされるのは心外だ。

「おい、お姉さん、困ってるだろ。帰るぞ。」

この女はちっとも困ってなさそうだ。何か余裕すら感じるし、底知れぬ何かを感じる。

俺が無理やり和也の腕を引っ張ると、女はさらに立ち上がり、卵を差し出してきた。

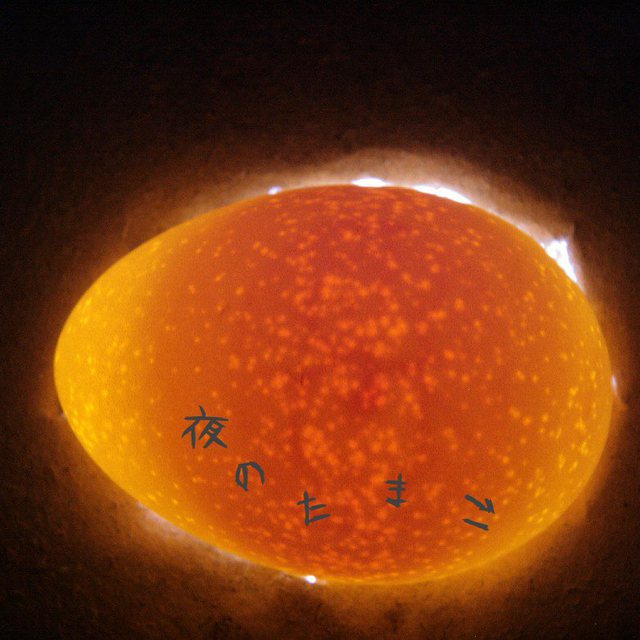

「この卵は、夜の卵。願いが叶う卵さ。持ってお行き。」

なんだか古めかしい物言いだ。願いが叶う卵?

「俺の願いは、お姉さんとお付き合いすることだけど?この卵もらったら付き合ってくれる?」

そう言うと和也は卵を受け取った。

すると女は、ぞっとするような笑みをたたえ、真っ赤な唇がぬらりと街灯に光った。

その瞬間、俺と和也は意識が朦朧としてきた。

和也も立っていられなくなったのか、がっくりと地面にひざをついた。

ついに俺も立っていられなくなって、その場に座り込んでしまった。

気が付いたときは、俺と和也は電柱に背中合わせに寄りかかっていた。

酔いがまわったのだろうと思った。

おかしな夢を見ていたような気がする。あれは夢だったのだろうか。

俺はゆらゆらと立ち上がり、和也の頬を軽く叩いた。

「おい、こんなところで寝るな。帰るぞ。」

そう言い、和也の肩をゆすると、手に握られた白いものが地面に転がった。

卵だ。

あれは夢ではなかったのだろうか。

和也もどうやら、同じものを見ていたようで、俺たちが目覚めた時には、その女の影も形もなく、店もあとかたもなく消えていた。そこには、落書きのされたシャッターが下りているだけで、どう見ても営業していなさそうな店の廃墟しかなかった。

もうすでに空はしらじらとあけかけており、俺と和也はとりあえず、和也のアパートへ向かった。

和也は、あの卵をすぐに捨ててしまうだろうと思っていたが、なぜかずっと手に持ったままだった。

和也の住むアパートは二階建てで、和也の住む二階の部屋の突き当りだ、

階段下をある老女がせっせと箒ではいているのが見えた。

俺たちが近づくのを見つけると、老女はぱあっと笑顔になり、和也にしがみついてきた。

「マコト、よく帰ってきてくれたね。母さん、ずっと待ってたんだよ?」

和也はいまいましそうに舌打ちをした。

「だから、違うって言ってるでしょ?俺はマコトじゃないって毎回言ってるでしょ?」

俺は何がなんだかわからずに、後ろでうろたえていると、和也が向き直って小声で言った。

「婆さん、ボケてんだよ。俺のこと、いつも死んだ息子だと思ってるんだよ。一度、あんまりしつこいんで、本当に似てるのかと思って、仏壇見たら、俺とぜんぜん似てねえの。あんなぽっちゃりオタクと一緒にすんなつうのよ。」

「そうなんだ。おい、でも聞こえてるんじゃないか?」

「本当のことだから、聞こえたって構やしないさ。ボケてるのは本当だからさ。」

つくづくこいつという人間は最悪だと思った。

「そうだ。婆さん、いいものやるよ。この卵、願いが叶うそうだぜ。あんたの息子のマコトが帰ってくるかもしれないぞ。ご近所さん特価ってことで千円でどうだ?」

和也はニヤニヤしながら卵を差し出した。

「おい。」

俺はさすがに和也をけん制した。すると老女は、ごそごそとなにやら割烹着のポケットから出してきた。

千円札だった。

和也もさすがに、冗談のつもりで言ったので一瞬驚いたが、すぐに手を出した。

「ありがとね」

そう言うと卵を受け取り、一階の自分の部屋へ帰ってしまった。

「やった。儲かっちゃった。」

ポケットに千円をねじ込む和也を見て、本当に最低な男だと思った。

こういう男がきっと詐欺師になるのだ。

その日を境に、和也と距離を置いていたが、駅でばったり和也に出会ってしまったので、仕方なく誘われるがままに、和也のアパートまで歩いた。俺に折り入って話があるという。

「あの卵を婆さんに売り払った日からさ、どうも婆さんの様子が変なんだ。」

和也がそう切り出してきた。

「変って?どんなふうに?」

和也は冷蔵庫から出してきた缶ビールを俺に差し出し、自分もプルタブを開けグラスに注ぎ一口飲むと、舌で泡を舐め取った。

「今までは俺が帰るたびに、マコト、マコトってうるさかったんだけど、それがなくなった。」

「よかったじゃないか。それのどこが変なんだ?婆さんが正気に戻ったんじゃないの?」

「いや、それがさ。誰もいないのに、おかえりって言って、ドアをあけて中で会話してるみたいなんだ。もちろん、誰もいないんだから、独り芝居みたいになっちゃってるんだけど。それに・・・。」

「それに?」

「俺の顔を見て、卵を売ってくれてありがとうって。おかげでマコトが帰ってきてくれたと。願いが本当にかなったって俺に感謝するんだよ。でも、婆さん以外誰も住んでいないんだ。」

「とうとう、相当ボケちゃったのかな。」

俺がそう言うと、和也が真剣な目で俺を見た。

「俺もそう思った。でもさ、生活音がするんだ。俺の下が婆さんの部屋だから音が筒抜けなんだけどさ。今まで婆さん一人ですごく静かだったんだけどさ。電気カミソリでひげを剃る音とか、ドライヤーの音とか、婆さんとは思えないようなしっかりとした足音が聞こえてきたり、何より、婆さんがすごく楽しそうにしゃべってるんだよ。誰かと。」

「お前の気のせいなんじゃない?ほかの部屋の音と勘違いしてるとか。」

「俺の隣は空き部屋だし、突き当りだから、婆さんの部屋の生活音としか思えないよ。」

そう言いながらビールを口に運ぶ和也は少し青ざめていたかもしれない。

「それに最近、声がするんだ。最初は婆さんの独り言だったんだけど。若い男の声だ。」

俺は少しぞっとしたがよく考えてみればあり得ることだ。

「甥っ子とかと一緒に住み始めたんじゃないのか?あるいは、お前みたいな悪い奴に寄生されたとか。」

俺が半笑いでそう言うと、まだ深刻な顔で和也は答えた。

「俺もそう思った。だけど、一緒に暮らすってことは、洗濯物は出るはずじゃないか?このアパートはベランダが道路から丸見えだからわかるんだけど、いつも婆さんの洗濯物しか出ていない。それに、毎朝、誰も居ないのに、いってらっしゃいって玄関のドアをあけて見送ってるんだ。さすがの俺も、ちょっと気持ち悪くなって。」

俺は破天荒な和也がおびえているのが少し面白くなったので、もう少し話を聞くことにした。

「そこでだ。お前、そういう、なんというか霊感みたいなの、あったよな。」

「まあな。霊感って言っても、実際にはっきり見たことはないんだけど。ぼんやりとした影だったり。」

「明日、日曜だから、休みだろ?今日泊まってって正体を見極めてくれねえかな?」

「見極めてそうだったら余計怖くなるだろ。」

俺が半笑いで言うと、本人はいたって本気のようで、

「もし幽霊とかだったら、俺はこのアパートを引き払う。この前、ハロワでいい仕事見つけたんだ。契約社員だけど、おれもそろそろこの生活に見切りをつけたいと思ってたところだ。もし就職できるのなら、その職場は隣の県になるから、これを機に引っ越そうと思ってる。」

と答えた。ようやく真面目に地に足をつけようとしている友人の頼みを聞かないわけには行かない。

考えると夜も眠れないそうだ。こいつがこんなに肝っ玉が小さい奴だとは思わなかった。

「でも、相手も日曜なら休みだから動きはないんじゃないか?」

「いや、日曜だろうと、ババアは関係ない。毎日、目に見えないそれを見送っている。俺は霊感ゼロだからそういうの見えないからな。」

「まあ、俺は別にいいけど。お前んちの飯を食って、お前んちの酒が飲めるのなら。」

俺がそういうと、和也は、あっという顔になった。

「すまん、食い物はない。」

「えー。マジで?俺腹ペコなんですが。」

「そっか。じゃあ、今から近くのコンビニに行かないか?つまみと酒も買おう。」

和也は今日はよほど俺に泊まってほしいらしい。まあ俺の方も別に彼女とかいないし、暇だからいいけど。

俺と和也は、アパートのドアにカギをかけ、コンビニに向かった。

コンビニに向かう途中、婆さんの部屋のドアが開けっぱなしにされており、何やら、ちゃぶ台を挟んで誰かと楽しそうに談笑している。覗くつもりはなかったが、先ほどまでこの老婆について話していたので自然と中を窺った。

「お、おい、あれ・・・。」

俺は中を見て、そのあとの言葉を失った。

ちょうど玄関からまっすぐ正面に仏壇が見えるのだが、その遺影に驚いた。

「ん?なんだ?」

和也も覗き込んだ。すると和也の顔色が青く変わり、次の瞬間には怒りで真っ赤になっていた。

和也はずかずかと、老婆の部屋に土足で上がり込んだ。

「おい、ふざけんなよ、ババア。なんで俺の写真を遺影にしてるんだ。」

和也はびっくりして腰を抜かしそうな老婆にすごんだ。

俺はあわてて、止めに入った。

「おい、やめろ、和也。相手は年寄りだぞ。」

老婆の胸倉をつかもうとする和也を必死で羽交い絞めした。

「マコト~、マコトや~。助けておくれ~!母さん殺されるよ~。」

マコトと呼びながら視線を送る方向を見ると、なんだか黒いもやもやとした影のようなものが、ちゃぶ台の向こう側で揺れている。

何か、居る。

だが、はっきりとは見えない。

以前、和也が眼鏡をかけた太目のオタクっぽい遺影だったと言ったが、その黒い何かはシルエットのみで実体は確認できなかった。

「マコトなんていねえ!あんたの息子は死んだんだ!何で遺影を俺に挿げ替えてんだ。縁起でもねえ!」

そう言うなり、仏壇の遺影を床に叩きつけて踏みつけガラスを割った。

すると老婆は駆け寄り、必死に遺影を抱いて、マコト、マコト、と泣いた。

「よせ、もうやめろ。警察呼ばれるぞ!」

俺は怒り心頭の和也を何とか、老婆の部屋から引きずりだし、何事かと顔を出した住人から逃げるように、二人でコンビニまで走った。

「おい、ヤバいよ、和也。いくらムカついても、やりすぎだ。」

そのころには、すっかり和也は落ち着いていた。

「すまん、ついかっとなって。」

「バカ、謝るのは俺じゃねえだろ。あとでちゃんと詫びを入れてこい。じゃないと、あとで厄介なことになるぞ。もうすでに近所のやつが警察呼んでるかもしれんぞ。」

そう俺が諭すと和也はうなだれた。

「ああ、大人気ないことをした。相手はボケた婆さんなのに。悪いが今日はこのまま帰ってくれないか。お前を巻き込むわけには行かない。俺は大丈夫。きっちり謝ってけじめつけてくるから。」

「くれぐれも短気を起こすなよ。あとで連絡してくれ。」

俺はそう告げると、心配だったが電車に乗って、自宅へ帰った。

それから何日経っても、和也から連絡はなかった。

俺は心配で、何度も和也の携帯電話に連絡を入れたが、返信も何もなかった。

もしかしたら、拘留されているのか。俺はとりあえず、和也のアパートをたずねてみた。

アパートの前で和也をちょうど見かけた。

よかった。警察に拘留されてたわけじゃないんだ。それでは何故、俺に連絡をくれなかったのだろう。

声をかけようと、和也に近寄ると、なぜか和也は自分の部屋に上がらず、一階の老婆の部屋のチャイムを押していた。

「ただいま。」

和也がそう声をかけると、中からあの老婆が出てきた。

俺は違和感を感じた。

「お帰り、マコト。疲れただろう?今日はお前の好きな栗ご飯を炊いたんだよ。」

老婆はそう言いながら、和也の背中をさすった。

「おお、うまそうな匂いだな。母ちゃん。」

母ちゃん?和也の母親はまだ健在で、俺たちが生まれ育った故郷の実家に居るはずだ。

そのままバタンとドアが閉められた。

俺は困惑しながらも、老婆の家のチャイムを押した。

「はい、どちら様?」

と、老婆が怪訝な顔で俺を見た。

「あの、和也がこちらのお宅に入って行くのを見たんですが。和也を呼んでもらえますか?」

俺がそう言うと、老婆は眉間に皺を寄せた。

「和也なんて者はこちらにはおりませんよ?うちの息子はマコトです。」

そう言ってのけたのだ。いや、あれは確かに和也だった。

この老婆は頭がおかしいのだ。

俺は構わず、部屋の中に向かって声をかけた。

「おーい、和也。いるんだろ?居るなら出てきてくれ。何で連絡くれないんだ。」

老婆が立つ後ろの居間を見ると、確かに和也がちゃぶ台の前に座って、こちらを見た。

その目は虚ろでどこを見ているかよくわからなかった。

そして、俺に向かって

「アンタ、誰?」

と言ったのだ。困惑している俺を、老婆なりの精いっぱいの力で玄関の外に俺を追い出した。

「誰か知らないけど、警察を呼びますよ?なんですか。勝手にうちの玄関に上がり込んで。」

そう言うと怒りをあらわにして、ドアをバタンとしめて、鍵をかけた。

俺は呆然と立ち尽くしていた。

和也にいったい何があったのか。

もう一度、チャイムを鳴らそうとして、俺は指を止めた。

きっと、もう一度呼んでも同じことだ。

俺はわけがわからず、その場を後にした。

それからも何度か和也に連絡を取ってみたが、なしのつぶてで、しまいにはとうとう電話の契約が切れているのか、使われてませんと告げるようになった。

1か月後、俺はまたあのアパートを訪ねていた。

和也はあの老婆とまだ暮らしているのだろうか。

すると、老婆が階段の下を箒で掃除していたので、俺は声をかけてみた。

和也と言うとまた、ヒステリーを起こされてはいけないので、マコトは元気かと聞こう。

俺が近づいていくと、老婆は俺に気づいて、目を丸くした。

「マコト!帰ってきてくれたんだね!」

そう言うと老婆は俺にしがみついた。

「違う、俺はマコトじゃないよ。和也は、いや?マコトさんはどこに行ったんですか?」

俺がそうたずねると、老婆はキョトンとした。

「何言ってるんだい。アンタがマコトだろう。」

そう言うと老婆は俺の手を引いて、自室にあがるように促した。

俺は和也に会えることを期待して、促されるままに部屋に入った。

居間には、仏壇があり、その仏壇には和也の遺影が飾られており、和也はどこにもいない。

「お腹がすいただろう?すぐご飯にするからね。今日はお前が好きな栗ご飯だよ。」

「ねえ、おばあちゃん、和也をどこにやったの?」

俺はもう芝居をする必要はないと思い、単刀直入にたずねた。

「和也?誰だい、それは?それより、マコト、仕事はみつかったのかい?」

「だから、俺はマコトじゃあないって言ってるだろ。」

俺が声を荒げると、仏壇ががたがたと鳴った。

遺影の和也の唇が動いたような気がした。

タ・・・ス・ケ・テ

「何言ってるの、お前はマコトだよ。」

俺の目の前に栗ご飯を置くと、老婆はにっこりとほほ笑んだ。

ご飯の湯気がゆらりと老婆の顔をゆがませた。

いや、俺の視界がゆがんだのか。

意識が朦朧として、自分がどこにいるのか、誰であるのかすらわからなくなってきた。

「ああ、そうだな。俺はマコトだった。」

作者よもつひらさか