お大事に?

確かに彼女はそう言った。

そして、彼女の笑顔は、赤い月に異様に映えていた。

おかしな子だ。寂れた神社でひとり、卵をひとつ売りつけてきた女の子が去って、俺はぼんやりと、手の中の

白い卵を見つめた。

「帰ろう。」

俺は、自分の愚かさに呆れながらも、卵はしっかりと手の中に包まれていた。

ポケットの中でその卵を手で包んでいると、だんだんと温まってきた。

自分の体温が、卵に移って、またその温かさが自分の手に伝わるのを不思議な気持ちで卵を撫で続ける。

そういえば、小さい頃、スーパーで買って来た卵から、何かが生まれるのを期待して温めたことがあったっけ。

結局、何も生まれずに、飽きてそっと冷蔵庫に返した。

実は、あの卵は、無精卵で温めても孵らないというのは、ずいぶん後になって知った。

純粋なあの頃が懐かしかった。

夢はすべて叶うものだと思っていた。物心つけば、人には限界があることを知り、そして願いは叶わないことを思い知る。俺の思いは、きっとこの卵のように、ずっと温め続けても何も生まれない。

ひとり、ただいまを言うでもなく、暗い玄関を開ける。

電気をつけ、ひとり、途中のコンビニで買って来た夕飯を、電子レンジで温める。

俺は一人暮らしだ。

両親は、交通事故で死んだ。

一時期は、叔父の家にあずけられていたが、叔父の体調がすぐれないために、叔母は叔父に付きっ切りで介護せねばならず、やむを得ず、俺は一人暮らしを決心した。

叔母は、大丈夫だと言ったが、これ以上、人に迷惑をかけるわけには行かない。

たまたま、両親は、家も財産も残してくれていたので、俺は高校を卒業するまでは、何とか一人で暮らせるだけの蓄えはある。

こんな未来を望んでいたわけではない。

寂しくないといえば嘘になる。でも...。

人の重荷にはなりたくない。俺は、叔父家族に感謝しながらも、引き取られた日のあの空気は忘れられない。

俺は、厄介者なのだ。

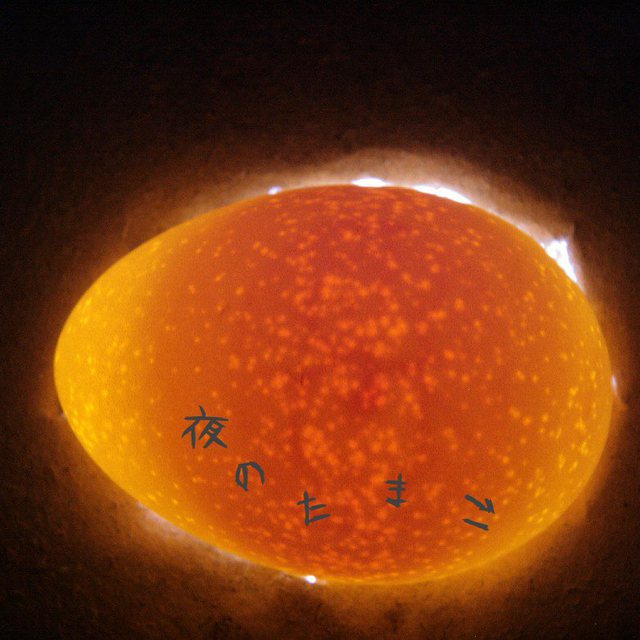

わびしい夕食を済ませると、あの妙な女子中学生から買った卵を、照明に透かせて見た。

昼光色の照明が映えて、暖かなオレンジに見える。

一人、こたつの中で横たわると、卵を懐に抱きこんだ。

こうしていると、「馬鹿ね」と母が俺に微笑む気がして。

カーテンの薄い隙間からの光で目がさめた。

「あっ!」

俺はすぐに違和感を感じた。

自分の腕の中に誰かが寝ている。

しかも、一糸まとわない姿で。

すぐに、驚いて体を離すと、それは女の子であって、かなりスリムな女性だ。

「り、理沙さん?」

その人は、きょとんとした顔で俺を見た。

どういうことだ。声をかけることもできなかった理沙さんと、どうしてこんなことになってるんだ。

とりあえず、これはまずいことになった。

「ご、ごめん!よくわからないけどっ...!」

俺は裸の理沙さんの前で、土下座した。

すると、何故か理沙さんも、土下座した。

「えーと、よくわからないけど、とりあえず、服、着ようか。」

俺は、自分の箪笥からスエットスーツを引っ張り出すと、彼女に差し出す。

彼女はそれでも、服を着ようとしない。

仕方なく、俺は彼女の頭からすっぽりとまずは上着をかぶせた。

彼女は、袖も通さずにポカンとしている。

どうやら、服の着方がわからないみたいだ。

「ねえ、君は理沙さんなの?」

問いかけにも、ボーっとしているだけで、彼女は一言も言葉を発さない。

服に袖を通すことを教え、とりあえず、下着は俺のものを与え、ズボンも履かせた。

俺は、ある一つの可能性に頭を巡らせていた。

彼女の横で割れていた卵の殻。理沙さんのような女性が、何の前触れもなしに、俺の家に泊まって俺と一夜を過ごすなど、どう考えてもあり得ない。

もしかして、あの卵から生まれたのではないだろうか。

そんな馬鹿な考えが浮かんだ。

俺の目の前の理沙さんによく似たこの少女は言葉を発することもなく、まだ生まれたての赤ちゃんのように、何もできないのだ。

「俺は、タクヤ。タクヤって言ってごらん?」

すると、その少女は、たどたどしく、答えた。

「た...くや」

望みが叶うこともあるみたいだ。

その日から、その少女は、俺の後ばかりをついて歩いた。

タクヤ、タクヤと言いながら。

さすがに、学校までついてこられるのはまずいので、鍵をかけてお留守番をさせた。

排泄のやり方や、簡単な会話もできるようになったので、こちらの言うことはわかるみたいだ。

「行って来ます。」

そう言って玄関を出ようとすると、理沙もどきは、すごく不安そうな顔をする。

「大丈夫。すぐに帰ってくるからね。」

俺がそう言って頭をなでると、彼女は

「いってらっしゃい。」

と渋々送り出してくれる。その姿が愛しくて、俺はつい調子に乗って、彼女をハグする。

駅について、かじかむ鼻をマフラーで覆い隠していると、後ろから声をかけられた。

「おはよう。」

振り向いて俺は絶句してしまった。

そこには、理沙が立っていたからだ。

それにしても、様子が変だ。

理沙もどきであれば、俺のスエットスーツを着ているはずだが、彼女はちゃんと俺の学校の制服を着ている。これは、本物の理沙さんだ。

「あっ、お、おはよう。」

理沙さんから声をかけられるなんて、初めてだ。

「ねえ、松村君ってさ、最近、明るくなったよね。何かいいことあった?」

天使のような笑顔でそう問われて、俺は今の自分の状況を恥じた。

実は、君の偽者と暮らしているんだ、なんておくびにも言えない。

その日から、理沙さんと俺の距離はぐんと縮まった。

部活の帰りに、彼女を送るまでの仲になった。

夢のようだ。毎日、彼女を家まで送り、帰れば彼女にそっくりな少女が待っている。

「ねえ、松村君って彼女、いるの?」

ある日、唐突に理沙さんがそんなことをたずねてきた。

「え?ううん、いないよ。」

そう言いながらも、俺は、家にいる彼女のことを隠している罪悪感でいっぱいになった。

すると、理沙さんは、突然もじもじと恥らい出した。

「あのね、実は、アタシ、ずっと前から松村君のこと、好きだったんだ。」

俺は信じられなかった。スポーツ万能で可愛くて、皆の憧れの少女が自分を好きだなんて。

からかわれてるのではないかと、戸惑った。

「本当に?」

「うん。」

彼女は耳まで真っ赤にして俯いた。

「じ、実は俺も、ずっと前から君の事...。」

「知ってた。」

俺は心臓がのど元までせりあがってきた。

見透かされてたのか。

「いつも、私のこと見てたでしょ。最初は、見られて、ちょっと気持ち悪いとか思ったりしたけど。」

うわあ、もう死にたい。恥ずかしすぎる。

「それで、松村君のこと、どんな人なのか気になって。でも、松村君、すごくいい奴で。見てたよ、私。皆の見えないところで、松村君がどれだけ人のこと考えてるのか。人が嫌がる仕事でも、進んで自分からしてたよね。松村君のこと、観察しているうちに、どんどん惹かれて行っちゃって。」

信じられない展開だった。

その日から、俺たちは付き合い出した。

付き合って、一ヶ月くらいした頃、俺と彼女は初めてキスをした。

夕暮れの公園、ベンチに腰掛けていると、彼女が頭を肩に乗せてきたので、俺は彼女に顔を近づけてキスした。彼女は潤んだ瞳で、俺に

「ねえ、タクヤの家に行っていい?」

と尋ねた。

それは、まずい。だって、俺の家には、アレが居るのだ。

「ごめん...」

俺がそう断ると、彼女はとたんに不機嫌になった。

「どうして?アタシ、タクヤの彼女なのに。」

理沙はきっと、プライドを傷つけられたのだ。きっと今夜、俺の家に泊まるつもりで、キスまで許したのだろう。

気まずい雰囲気のまま、彼女を帰してしまった。

「おかえりっ!」

理沙もどきは、寂しかったのか、子犬のように、俺にじゃれついてきた。

俺にとってもう、お前は....。

俺は本物の愛を手に入れたのだ。

「ごめんっ!ごめんよ!」

そう言いながら、俺は、理沙もどきの首に手をかけた。

作者よもつひらさか

続きが遅くなって申し訳ありません。

夜の卵「スリコム」① http://kowabana.jp/stories/30219