死にたいと思った。

私は、いろんな方法を考えた。

例えば大量の睡眠薬を飲む。

これには、睡眠障害を訴えて医師から睡眠薬を処方してもらい手に入れなければならない。

それまでに、死ぬ決心が鈍ってしまいそうで嫌だった。毎日この朝を迎えると思うと気が狂いそう。

もう一つは、練炭で自殺する方法。

でも、この方法だと、この部屋で自殺すればその後処理のこと、この部屋の大家さんにすれば、ここは事故物件としてもう価値がほぼなくなるなどの迷惑がかかるのだ。そんな死に方はダメだと常々思っていたからこれも却下。

海や川で入水自殺も考えたが、これは死体が最も醜くなると聞いたことがあるので、引き上げる方の気持ちを考えればこれもダメだ。

死ぬことを考えていると、いつの間にか、頬を涙が伝っていた。

何でこんなことになったんだろう。

私のどこがいけなかったのだろう。

あの人のことを色々疑ったことが悪かったのだろうか。

でも、結局あの人は、元の彼女のところに帰ってしまったではないか。

愛が重すぎるとあの人は言ったが、愛は重い物だろう。

自分から愛している愛していると連呼しておいてそれは無いだろう。

私だけその気になってバカみたい。

一人朝起きて、現実を認識するのが辛かった。

もうあの人は私の元には戻らない。

あの人に関わるものは全て捨てた。なのに、あの人は私の心の中から出て行かない。

よし。

私は涙を拭い、リュックを肩に部屋を出た。

大家さんへの手紙をそっと一階のポストに入れた。

一緒に私の荷物を処分するに足りるかどうかはわからないが、預金通帳と印鑑を同封した。

せっかく良くしてもらったのにごめんなさい。大家さんには、息子さんしかおらず、私は我が娘のように可愛がってもらった。両親は早くに亡くなってしまったので、私は大家さんを母親のように慕っていた。

目的地はあの山。

途中のホームセンターで、ロープを買った。

確か、あの山には中腹あたりに山小屋があったはずだ。

一度、彼と登山に行った時に、確か小さな椅子などもあったはず。梁にこのロープをかけて、あの小さな椅子を蹴れば、問題なく死ねるだろう。

今は、山登りのシーズンも終わり、山は枯野になっているからたぶん誰も来ないだろう。

皮肉にも私は未練がましく、彼との思い出の地を死の場所に選んだ。

一人いろんな思いを巡らせながら山道を登ると、あっという間に山小屋に着いた。

途中誰とも出会わなかった。それもそのはずである。まだ、暗い夜中のうちに部屋を出たのだ。

鍵の壊れたドアを開けると、朝の陽ざしに山小屋の中の埃がキラキラと輝いた。

リュックからロープを出すと、私は椅子に上り、梁に向けてロープを投げた。

なかなかうまく届かない。ロープは、はらりと床に落ちて埃を舞い上げた。

「はあ~。」

深いため息をついて、私は椅子から降りてロープを拾う。

「えっ?」

ロープを拾うために、腰をかがめると、床の隅に何かが落ちているのを見つけた。

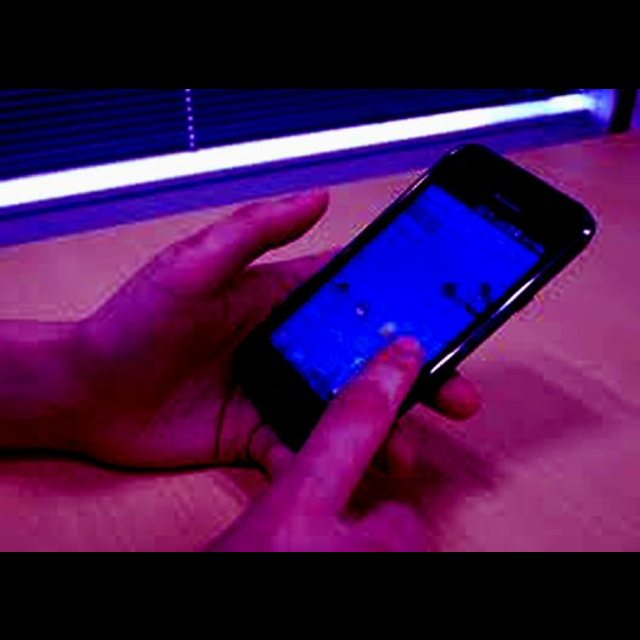

近づいてみると、それがスマホだということがわかった。

その途端、着信があり、マナーにされているのかブーンブーンという振動音を立てて震えた。

誰かの忘れ物だろうか。放っておこうと思ったが、これを誰かが落としたのであれば、きっとここまで探しに来るだろう。それは困る。予定変更。私は絶望的な気分のまま、その電話に出た。

「もしもし?」

「・・て・・・は・・い」

ところどころ音声が途切れて声が聞えない。

「もしもし?ちょっと聞き取りにくいんですけど。」

「・・て・・・は・・い」

やはりうまく声が聞き取れない。

私は、仕方なく通話を終わらせた。

それからしばらく待ったが、着信は無かった。

私は、仕方なくそのスマホを手に、山を下りた。

きっと持ち主がこのスマホを探している。誰かの電話から、このスマホに着信を入れたが、おそらく山の中なので電波がうまく届かなかったのだろう。きっと自分の歩いた道をたどって、いずれこの山小屋にたどり着く。自殺の邪魔が入るのは困る。でも私は結局、怖気づいてしまったのかもしれない。

私は麓の交番にそのスマホを拾得物として届けた。

私が自分のフルネームを書き終わると、警官は私の顔を驚いたように見た。

私が怪訝な顔をしていると、その警官は、

「水無瀬 唯香さん?あなた、捜索願が出されていますよ?」

と言い、誰かに電話をかけた。

ああ、たぶん、大家さんだろう。私はとたんに恥ずかしくなった。

自殺を仄めかしておきながら、おめおめと舞い戻ってきたのだ。大家さんに合わせる顔などない。

私は、警官が電話をかけている途中で逃げようとしたが、あえなく捕まってしまった。

大家さんがすぐに青い顔でかけつけてきた。

「バカなことを考えるんじゃないわよ!」

大家さんは泣いていた。私も釣られて泣いた。

「ごめんなさい。ごめんなさい。」

「もう死ぬなんて、考えないで。若いんだから、これから何でもできるじゃない。」

私はバカだった。私が死んでも誰も悲しまないと思っていた。

私は落とし物のスマホを警察に届け、大家さんに付き添われて自宅へと戻った。

その夜、不思議な夢を見た。

夢の中であの山小屋で拾ったスマホが着信を告げているのだ。

私は、怖くなり、黙ってテーブルの上で鳴っている着信のバイブレーションを聞いている。

すると背後に人の気配がして、私を背中から抱きしめた。

私は、驚いて身を固くした。

「電話、出ないの?」

耳元で男の声で囁かれた。私を背中から抱きしめているのは男だ。

でも、あの山小屋に落ちていた電話の声は女だった。

「い、嫌っ!」

背中の男を振り払い自分の叫び声で目が覚めた。

冬にも関わらず、全身にびっしょりと汗をかいていた。

嫌な夢だ。額の汗を手で拭うと、着信を告げるバイブレーションの音がして、私は飛び上がった。

慌てて自分のスマホを手にするが、どうやら私のスマホの着信ではないようだ。

じゃあ、何の音?この音は、それ以外の何物でもない。

恐る恐る音のするテーブルのほうを見ると、その物体は着信を告げていた。

「な、何で?警察に届けたはずなのに!」

紛れもなく、それは昨日山小屋で拾い、警察に届けたあのスマホだった。

あの悪夢の続きのような気がして、私は思わず後ろを振り返ったが男は居なかった。

当たり前だ。ここは私一人暮らしなのだから誰もいるはずはない。

電話、出ないの?

私は、あの夢のように見知らぬ男に後ろから抱きしめられて耳元で囁かれそうな気がして、その電話に出てしまったのだ。

「も、もしもし?」

「・・て・・・は・・い」

やはり同じだ。女の声で、途切れ途切れの言葉は聞き取れない。

ここはそんなに電波状態は悪くないはずだ。このスマホは何かある。また警察に届ければ厄介なことになるだろう。自殺志願者がまた同じスマホを拾得物として届ければ怪しいことはこの上ない。

私は仕方なく、そのスマホを手にすると出かけた。電車に乗って、なるべく自宅から遠くのスーパーのゴミ箱にそのスマホを捨てた。きっと店の誰かが見つけて警察に届けるだろう。

しかし、何故、警察に届けたはずのスマホが私の元に戻ってきたのか。いくら考えても答えは見つからなかった。

それから、しばらく何も起こらなかった。スマホが帰ってくることもなく、あの悪夢もあの日限りで、私は徐々にあの日のことを深く考えるのをやめた。

それからしばらくして、私のわずかな貯蓄は底をついてきてしまった。あの日、死ぬ気だったのでその前に会社を退社していたのだ。年も年だったので、さほど引き留められはしなかった。

大家さんは家賃は落ち着いてからでいいからと言ったが、迷惑はかけられない。私は、職を探すも、30前の女に正規の雇用はなかなか見つからなかった。

仕方なく私は職安の帰り道の途中、「アルバイト急募」と張り紙がしてあったコンビニにフラフラと立ち寄ってそのままアルバイトの面接に行ったのだ。

面接は店長が行うと言うので、私は中の事務室で待っていた。現れたのは、美形のうら若い男性で私は驚いてしまった。若干緊張したが、人手不足なのかすぐにでも来てほしいということですぐに採用となった。

同僚は、中年女性が一人と大学生、もう一人はおそらく私より少し年下とみられる恐ろしく不愛想な男性だった。中年女性は小柄な女性で金本さん、よくしゃべる陽気な人、大学生はまだまだ高校生と言っても通じるほど幼く見える安藤君。主に金本さんが仕事についてはよく教えてくれたけど、一番手際よく仕事ができるのは、あの不愛想な男性だった。不愛想な男性は、塚本さん。

金本さんと安藤君は、仕事が少しいい加減なところがあり、実質的にはあの不愛想君が中心になっているような気がする。

そして、超イケメンの店長は、木津 崇さん。

あとで金本さんに聞いたことだが、店長の木津さんは30代後半と言われ正直驚いた。

私はてっきり自分と同い年くらいかと思っていたからだ。そういえばこの店は心なしか女性客が多いような気がする。きっと店長目当てに違いない。その証拠に、女性たちの目がチラチラと店長を見るのがわかるのだ。

「水無瀬さんが来てくれて助かるわあ。前の子が急に来なくなっちゃってね。」

ある日、金本さんがバックヤードでそんなことを言った。

「前居た人って女性なんですか?」

「そうなの。なんかねー彼氏が居たみたいなんだけど、その彼氏の束縛が強かったみたいでさ。時々DVも受けてたんじゃないかな。顔とかには傷がなかったんだけどね。足とかを痛そうに引きずったり、いつぞやは肋骨にヒビが入ったとか?」

「酷い・・・。」

「たぶん逃げたんじゃないかしら。あの子。私だって男の人にそんな怖い目にあったら逃げたくなるもの。」

「金本さん、そんな憶測で人の噂をしてはダメだよ。」

後ろから店長に声をかけられ、金本さんは飛び上がって驚いた。

「す、すみません。」

金本さんはションボリと肩を落とした。

「ほらほら、二人とも仕事に戻ってね。」

店長はいつもの笑顔に戻った。

時には厳しく、いつもは優しい笑顔の店長。私はどんどん彼に惹かれて行った。

次の日、金本さんは来なかった。何の連絡も無しに休んだので、急遽その日は私と塚本さんだけで店を回していた。

その日は雨でお客さんの入りがイマイチで、しかもこの不愛想男と二人きりのシフトで息が詰まりそうだった。ああ、早く店長来ないかな。あと数時間すれば、店長が塚本さんと交代するはずだ。

普段何もしゃべることのない塚本さんが、荷出しをしている私に声を掛けて来た。

「あんた、早くここを辞めたほうがいい。」

驚いて振り向くと、相変わらず無表情だった。

「何でですか?」

私はすでに仕事に慣れ始めて、しかも店長に気持ちがあったので辞める気などさらさらなかった。

それにしても、何故こんな不愛想で普段あまり話したこともない男からそんなことを言われなければならないのかという苛立ちを覚えた。私の問いに答えることもなく、さっさと自分の仕事に戻ってしまった。何なの?この男。感じ悪い。私のことが嫌いなんだろうか。そんなの、私の方こそあんたみたいな陰気な男は嫌いですけど?

昼前に店長が出勤してきた。私はほっとした。店長は雨に濡れたのか、髪の毛から雫が垂れていてひどく疲れている感じがした。

「大丈夫ですか?店長。」

私はすかさずタオルを手渡した。

「ああ、大丈夫。傘を忘れちゃってね。」

こんな雨の日でも店長の笑顔は爽やかだ。

「ちょっと水無瀬さん、バックヤードまでいいかな?」

私は店長に呼ばれて、一緒にバックヤードに入った。

「これ。持ってて。」

そう言いながら店長がポケットからあるものを取り出した。

私はそれを見て、一瞬凍り付いてしまった。

あのスマホだ。忘れていた悪夢が蘇る。

「どうしたの?」

私の様子に異変を感じたのか、店長が顔を覗き込んだ。

「いえ、何でもないです。このスマホは?」

「僕との連絡用。持ってて欲しいんだ。」

「え、でも私、自分のスマホ持ってるし、店長にも番号教えてるはず・・・。」

「僕が持ってて欲しいんだ。」

そう言う店長の顔が少し赤くなった。

「えっ?」

「水無瀬さん、僕と付き合ってほしい。本当はこういうのまずいかもしれないんだけど。もう僕は気持ちに嘘がつけない。」

嬉しいけど、正直胸がざわついていた。そのスマホは、私が拾ったもの。

スマホなんて、同じものはいくらでもありそうなものだけど、その特徴的なストラップは忘れもしない。またあの女の声が聞こえてきそうな気がして。そして・・・。

ぼんやりしていると、店長から後ろから抱きしめられた。

デジャヴ。嬉しいはずなのにお腹の底から冷えた。

あれは夢よ。ただの夢。こんな展開、喜ぶべき展開じゃない。

店長は、私の体を正面に向けると、まっすぐに目を見つめてきて、顔を近づけて来た。

キスされた。私は唇が震えていた。

「震えているね。可愛い。」

今度は正面から店長に抱きしめられた。

「付き合ってるのは内緒ね。一応、会社だから。上司と部下がってヤバいだろ?」

正直、信じられなかった。

私のような地味で取り柄のない女が、店長ほどのハイスペックな男性からアプローチを受けるとは思わなかったから。戸惑いはそれだけではない。あのスマホだ。

どうして店長が持っているのだ。あのスマホはゴミ箱に捨てたはず。

戸惑いながらも、私は店長とお付き合いをすることになった。

あの無断欠勤の日から、金本さんは出勤してこなくなった。

噂では、あれから行方不明になり家族から捜索願が出ているようだ。

大学生のアルバイトの安藤君もほとんどあてにならない。

彼は日常的にアルバイトをサボる癖があり、そろそろ別のバイトの子を雇おうかと店長も頭を悩ませていた。

そんなある日、店長から手渡されたスマホに着信があった。

店長ではない誰かからの着信。

私に俄かに緊張が走る。恐る恐る電話に出た。

「にげて。・・しは、やばい。」

女の声だ。今度はこの前より、はっきり聞こえた。

「もしもし?誰なの?」

「にげて。・・しは、やばい。」

「誰?」

そこで通話は切れてしまった。逃げて、って・・・何から?

私の心に不安の澱が降りる。

その不安はその後、的中することになる。

店長は、付き合ってみると、とても束縛が強い男性だとわかった。

少しでも電話に出ることができないと、どこに行っていた、男と会ってたのか?など、根も葉もないことを言うようになった。日常生活で、すぐに電話に出られないシーンなどいくらでもあるだろう。お風呂に入っていたとか、トイレに行っていたとか。その度に何度も何度も恐ろしいほど着信が入っていて、いい加減うんざりしてきたのだ。

そんな時、同僚の塚本さんが、店で倒れた。インフルエンザだったようだ。普段は冷たいが仕事だけは真面目にやっている塚本さんが倒れたので、私は、彼の部屋に見舞いで訪れたのだ。

「塚本さん、大丈夫ですか?」

「大丈夫だ。感染るといけないから、部屋には入らなくていいぞ。」

不愛想だが、塚本さんなりの思いやりなのだ。私は、少しだけ塚本さんに対する認識が変わった。

「うちのコンビニから買ってきたんです。プリンとかなら、食べられますよね?玄関、置いときますね。」

私がそう言って、玄関に買い物袋を置くと、奥の部屋から小さくありがとう、と声がした。

コンビニに戻ると、店長がとても怖い顔で待っていた。

「あ、塚本さんに差し入れしてきました。」

私がそう言うなり、バックヤードに引っ張りこまれて、いきなりビンタされて私は倒れこんでしまった。

「な、なに?」

「お前、塚本とやったのか?あぁっ?」

「そんなわけないでしょう?ただ、お見舞いに・・・。」

「嘘つけ!このビッチが!」

そう言うと髪の毛を引っ張り上げられ、お腹に蹴りを入れられた。

「や、やめ・・・て。」

私は息もできないほどの痛みを覚えながらも、店長に懇願した。

店長は、馬乗りになり、何度も私の顔を殴った。

私は痛みで気絶した。

目が覚めると、私は店の奥の部屋に布団を敷いて寝かされていた。

顔や体のあちこちが痛い。あばら骨折れてるかもしれない。

私が目を覚ますと、店長が泣きながら謝ってきた。

「ごめん、ごめんね。唯香。僕は唯香のことが好きすぎて、つい不安になっちゃうんだ。だから、僕を不安にさせないで。塚本のところになんか行かないで。お願い、お願いだよぉ。」

そう言いながら、子供のように泣き叫んだ。

その時、私の上着の中のポケットで、あのスマホが着信を告げていた。

着信を入れる本人は、すぐそばにいて泣きじゃくっているというのにだ。

私は恐る恐る、その着信に出る。

「にげて。・・しはやばい。」

またあの女だ。途中途切れている言葉は「崇(たかし)」ではないだろうか。

私は、顔をあげてその本人を見上げると、先ほどまで泣きじゃくっていた顔は無表情になっていた。

「誰に教えた。その電話の番号、誰に教えたんだよ。男か?」

震える手から、スマホが落ちる。

「おい、てめえ、誰だ。ぶっ殺すぞ!俺の唯香に手を出すな!」

この男は、狂っている。

「唯香は悪い子だねえ。すぐに男にやらせる悪い子だ。悪い子にはお仕置きをしなくちゃねえ。」

私は手足をしばられて、口には猿轡をされ、地下室に監禁された。

この店に、こんな部屋があるとは思わなかった。地下室には、清掃用品や使わなくなった備品などが押し込められていた。そして酷い臭いがした。何かが腐ったような酷い臭い。

隅に置かれた物置から、その臭いは漂ってくる。その物置の隙間からは、何かが腐敗して垂れてきているようなどす黒い液状のものが流れてきている。物置からはみ出した、ピンク色のシャツには見覚えがある。裾にとある小さなブランドの刺繍。それは、金本さんが好きだったブランドの刺繍だ。

金本さんは、あの日、彼氏の束縛がきつくて失踪した女性について私に話したのだ。

もしかして、その束縛が強い彼氏って、店長?

その時、ブーンブーンというスマホの着信音が鳴った。

あの物置の中からだ。私は何かに取り憑かれたように、その電話に出なければならないと思った。

必死に縛られた手足を動かして、何とか縄を抜けることができた。

恐る恐る物置に近づいて、鉄の引き戸を引き開けた。

何かが崩れるように、足元になだれ込んだ。

長い髪の毛。一つは、若い女性、もう一つは、恐らく金本さんなのだろう。

ドロドロと流れてくる黒い液体の中で、それは震えていた。

液体はそれの振動に震え、波紋を作っていた。

あのスマホだ。

私は、今までにあげたことのないような悲鳴をあげた。

すると、上の方から誰かがドアを蹴破る音がした。

私は、恐怖で身がすくみ、部屋の隅に固まった。

「いやああああああああ!」

「どうした?お前、何でこんなところにいるんだ?」

それは店長ではなく、塚本さんだった。

私は安堵感から、塚本さんに縋って子供のように泣いた。

店長は、死体遺棄容疑で、警察に連行された。

その後、女性二人の殺害についても自供した。

店長は以前、女性に裏切られたショックから病んでいたようだ。

現場検証が行われたが、私が見たあのスマホはどこからも見つからなかった。

たぶん、あの物置に遺棄されていた女性からの警告だったのだろう。

私は、自分の中でそう判断した。

私は塚本さんのことを誤解していたようだ。

塚本さんは、店長の異常性にいち早く気付いていて、私にわざと冷たくして、私が店長から危害を受けることを防いでくれていたのだ。私が塚本さんと仲よくすれば、きっとあの異常に嫉妬深い店長のことだから私を傷つけることを見抜いていたのだ。だから早く辞めるように言ったのか。

私はそんな塚本さんにどんどん惹かれて行った。

「お前のことが好きだ。」

塚本さんも、同じ気持ちだったようで、私は塚本さんの告白に頷いた。

「良かった。これで、お前は俺の物だな。」

「えっ?」

塚本さんは、私を後ろから抱きしめた。

デジャヴ。まさか、そんなことないよね。

「俺は、お前みたいな女をいたぶるのが大好きなんだよ。」

塚本さんの下の名前は、敦だ。

私の上着のポケットのスマホが振動している。

たぶん、私のスマホではない。

あのストラップのついたスマホなのだろう。

私は、ポケットからそれを取り出す。

「ニゲテ。アツシ ハ ヤバイ。」

今度ははっきり聞こえた。

あの死体の女性の持ち物ではないようだ。

地獄は終わりではなかった。

そして、私は、四角く切り取られた空を見上げている。

こんなにも秋晴れの穏やかな空が遥か遠くに見える。

私は、これからもずっとこの切り取られた空の下で暮らすのだろう。

塚本敦は、サディスティックな男だった。

私はその後、塚本敦にほぼ軟禁されるような形で同棲生活を始め、塚本に日常的に暴力を振るわれた。

そしてついに、私は、塚本が寝入っている間に、彼を殺した。

スマホを拾っただけなのに。

どうしてこんなことになったのだろう。

自分が死ぬつもりでいたのに、人を殺めてしまった。

できることなら、以前の自分に戻りたい。

その時、刑務所の部屋の隅で何かが振動する音がした。

こんなところにスマホがあるはずがない。

私は恐る恐る、その場所へ移動して、それを拾い上げた。

もしかしたら、私を救う事ができるかもしれない。

私は、通話のボタンを押した。

「逃げて、敦はヤバい。」

あれは未来の私からのメッセージだったんだ。

ねえ、ほら。

これを見ているあなた。

鳴ってるよ?電話。

あなたの傍に、あるじゃない。

電話、出ないの?

作者よもつひらさか

長いです。

先日、「スマホを拾っただけなのに ①」を投稿しましたが、前後関係がわかりにくいのでこちらに全編投稿しました。