妻が死んだ。俺の所為だ。

妻は俺の浮気を苦に自殺した。彼女は俺を一度も責めなかった。

だから、俺は浮気はバレていないと思っていたのだ。

妻は必死に耐えていただけなのに、俺だけが気付かなかったのだ。

あの女が妻のことをつまらない女だと笑ったことで気が付いた。俺の浮気相手のあの女が言ったのだ。

「あなたの奥さん、いくら証拠を送り付けても全然平気でつまらなかったけど、何も死ぬことはないわよね。当てつけに死ぬとかマジであり得ないんだけど。白けるわ。」

くだらない女だった。女は人のパートナーを奪うことで自分が優位に立ったことに喜びを感じる自己顕示欲の塊のような女だった。妻の遺品を整理するときに、妻がひた隠しにしてきた女からの嫌がらせの写真や手紙、メールなどが山のように出て来た時には怒りで体が震えた。

妻を失った俺は抜け殻のように、フラフラと彷徨った。仏壇の妻の笑顔を見ていると、胸が苦しくてはりさけそうになる。いつの間にか俺は、神社に辿り着いていた。目の前には大きな杉の木。ご神体なのであろう。しめ縄が張り巡らされていて、その周りには清々しい空気がピンと張りつめていた。大きくため息をついた。なんと俺はバカだったのだろう。

「お兄さん、何かお悩みのようだね。」

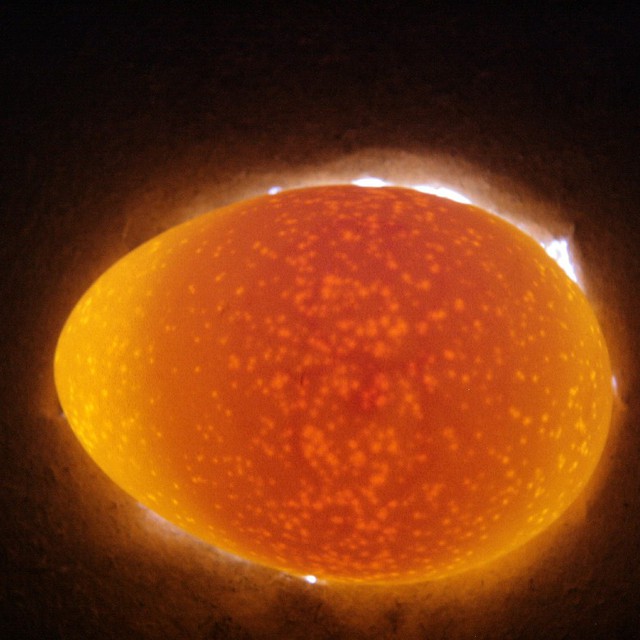

不意にそう声をかけられ俺は振り向いた。すると先ほどまでそこには何もなかったはずなのに、小さな屋台がありその屋台には白い卵が所せましと並んでいた。声を掛けて来た主は、はっとするような美しい巫女装束の女で、かたわらには小さな着物姿の女の子が立っていた。女の子は小学一年生くらいだろうか。

「誰?」

俺は短く言葉を吐いた。その問いにその美しい女は答えない。

「お兄さんは私達のことが見えるんだねえ。第四の色を見ることができる目をお持ちと見受けた。」

不思議なことを言う女だ。第四の色とは何だろうか。しかし、俺にそんなことを問う気力もなかった。

無視してフラフラと立ち去ろうとすると女はさらに畳みかけた。

「お兄さんは、罪の上にまた一つ罪を重ねてしまったんだねえ。」

その言葉を聞いて俺は驚いて振り向いた。

「でも、よかったねえ。二つ目の罪は、関係のない男が背負ってくれたみたいじゃないか。」

さらに驚くべき言葉を口にする女に茫然としながらも、俺は静かに問うた。

「あんた、いったい誰なんだ?」

俺は浮気相手を殺した。だが、女は素行が悪く、他にも恨みを持っている人間がたくさん居て、その一人が俺の代わりに殺人罪で逮捕された。いまだに無実を訴えているようだが、その男には殺人の前科があり、たぶん警察の目はしばらくはあの男に向かうだろう。

「持ってお行き。」

そう言って巫女装束の女は俺に一つの白い卵を差し出した。

「卵なんて要らないよ。」

俺がそう断り背を向けたが、さらに女は続けた。

「願いを叶えてくれる卵だよ。」

俺がゆっくりと振り返るといつの間にか女はすぐ後ろに立っていて驚いた。

俺はため息をつきつつ、いくらなんだと聞いた。

「お代はいらないよ。」

そう微笑んで卵を差し出した。何の目的かはわからないが俺は疎ましいので受け取ることにした。

願いが叶う卵など聞いたこともない。

去り際に女がさらに俺に声を掛ける。

「ただし、タダではないけどね?」

俺はその言葉に振り向くと、そこにはすでに女の姿も屋台も女の子の姿も無かった。

俺は幻を見たのだろうか。だが、確かに手には白い卵が握られていた。

不思議な面持ちで家に帰ると、仏間で妻が無言の笑顔で迎える。

俺はバカだった。一番大切な物が見えなかったのだ。誘惑されいい気になって、お前がここまで追いつめられるまで気付かなかったのだ。泣いても泣いても悔やみきれない。あいつを殺したところで、お前は帰ってこないのだ。俺は手にもっていた卵を仏壇に供えた。

馬鹿なことだとわかっている。でも、あの不思議な巫女装束の女は願いが叶う卵だと言った。

どうか妻を返して欲しい。どんな形でもいい。妻に土下座して謝りたい。幽霊でも何でもいいから妻に会いたいのだ。俺は妻の遺影を抱きしめて眠った。

卵を供えて数日後、俺は妻の仏壇にお線香をあげて拝んでいる時に、ふと違和感を感じた。お供えした卵に小さなヒビが入っていたのだ。落とした覚えは一度もない。そのヒビは、日に日に広がって行き、とうとう卵をぐるっと一周するほどに広がった。そして、ある日、その卵がゴソゴソと動いたのだ。俺は気味が悪くて、卵を捨ててしまおうかと思った。もしかしたらこの卵は有精卵でひよこ生まれるのかもしれない。

でも、温めもしていない卵が孵化するだろうか?そんなことを考えているうちにどんどん卵はひび割れて行って、中から黒い煙が噴き出した。俺は、驚いて後ろにひっくり返ってしまった。

「あ、なた?」

その黒い煙は徐々に晴れて行き、そこから懐かしく愛しい存在が現れた。

「美和子!」

なんとそこには妻が生前の姿で立っていたのだ。俺の願いが通じた。妻がかえってきたのだ。

「美和子、ごめん。ごめんなあ。俺がバカだった。許してくれ!」

俺は妻の前で泣きながら土下座した。妻は困ったように立ち尽くしていた。

「もういいのよ、あなた。顔を上げて。」

微笑む妻に俺はすがって子供のように声をあげて泣いた。

その日から、俺と妻の新しい生活が始まった。信じられないが、妻は確かに形があり、温もりも感じられ、決して幽霊なんかではなく実体のある妻がそこにいた。

だが、生活していくうちに、妻は徐々に変わって行った。最初は記憶がどんどんあやふやになって行き、表情がなくなってきた。妻は私たちの思い出をどんどん忘れて行き、終いには自分の名前も俺の名前もわからなくなってきて、まるで生きる屍のように日々ぼんやりとそこに居るだけの存在になって行った。俺の頭の中に「認知症」の文字が浮かんだ。たとえどんなに彼女が変わって行こうとも、俺は自分の愛を貫こうと思った。だが、現実はそれほど甘くなかった。人形のようになってしまった妻に何を話しかけても何も反応がなくなりかなり辛い日々が続いた。

俺は少しでも妻に何かを思い出してもらおうと、妻を車いすに乗せて、近所を散歩した。昼間に散歩すると死んだはずの妻を連れ歩いていることに近所から驚かれてしまうので、夜の散歩に出かけたのだ。すると夜道で後ろから声を掛ける者が居た。

「奥さん、かわいそうにねえ。」

振り向くと、そこにはまたあの巫女装束の女が屋台の前に座っており、傍らにはまたあの女の子が鎮座していた。神社に行った覚えはないのに、周りの景色はあの神社の中でありご神体の前に女は店を構えていた。

「ああ、あんたか。願いが叶って妻が帰ってきた。感謝している。」

そう告げると、巫女装束の女は目を細めて軽蔑するような目で俺を見た。

「そりゃああんたは嬉しいだろうさ。罪滅ぼしのつもりかい?その奥さんの状態を見て何も思わないのかい?あんた。」

「どういうことだ?」

「奥さんはあんたの願い通り現世(うつしよ)に帰ってきたけど、奥さんはもうこの世では生きる屍という形でしか存在できなくなったんだよ?あんたが呼び戻してしまったから、あの世で成仏することもできずに、この世にとどまってしまったのさ。成仏できなかったものの末路も知らずにさあ。あんたのエゴでこの現世に引き留められてしまったんだよ。可哀そうにねえ。」

俺の中に衝撃が走った。そうか。俺が戻ってきて欲しいと願ったがために妻はこうなってしまったのだ。俺は死んでもなお妻を踏みにじっているというのか。足に力が入らなくなり、俺はその場に崩れた。

「どうしたらいい?俺はどうしたら彼女を救えるんだ?」

拳を作って石畳を叩き泣いた。

すると女はさらに目を細めて言った。

「方法が無いわけでもない。」

俺が顔を上げると目の前にその美しい顔が迫っていた。

「あんたが身代わりになるのさ。」

「えっ?」

「あんたの穢れをこの佳代子に食わせてやってくれないか。そうしたらこの子が良い卵を産んで願いを叶えてくれる。」

俺が犠牲になって彼女が助かるのなら。俺は何だってやる。

「好きにしてくれ。それで彼女が助かるのなら。」

「いいんだね?後悔するでないよ?」

巫女装束の女がそう言うと隣で大人しくしていた女の子の体がアメーバーのようにうねり、巨大化して行きやがて大きな芋虫になった。驚いて見上げる俺を、その芋虫になった少女はゆっくりと飲み込んで行った。

「良い穢れが手に入ったね、佳代子。良い卵を産んでおくれ。」

元の少女の姿に戻った佳代子はこくりと頷いた。

車いすに乗った美和子は夫が飲み込まれていく様を見ても無表情であった。

「良かったねえ。これで佳代子が卵を産めば晴れてアンタは成仏できるよ。」

そう言うと、美和子の姿はどんどん風景に透過して行き少しだけ寂しそうな顔をした。

「アンタ、こんなところで何やってる。大丈夫か?」

ぼんやりとベンチに寝そべっていた男に、通りがかりの年配者が声を掛ける。

「ここはどこですか?俺は何でこんなところにいるんだろう?」

男には記憶が無かった。自分が誰かすらもわからない。

だけど、それは男にとって幸せなことかもしれない。

作者よもつひらさか