wallpaper:128

私は今まで幽霊や妖怪なんてそんなもの見たこともないし信じてもいなかった。

今朝までは。

大学へ向かう道中、足元を何かが走り抜けた。見るとそれはボールペンのキャップとイヤリングを両脇に抱えた真っ赤な肌の小さな人だった。よくテレビで芸能人が口にする「小さいおじさん」に似たようなものを目撃してしまった。

それだけでなく、一つ目だったり首が異様に伸びた古典的な妖怪や足がなくて体が透けた幽霊、漫画で見たことがあるようなうねうねした蟲、長編アニメ作品に出てきそうな真っ黒なやつ。様々なものが日常に溶け込んでいた。

もし妖怪達に見えてると気づかれたら何かされる気がして、私はそれらを見ないように、目を合わせないように大学へ向かった。

構内にもさも当然のようにうろつき、たむろする奇々怪々な連中がいた。講義の最中、真ん中の席に座る女の子の後ろで、顔がワニやトカゲみたいな妖怪達が大騒ぎしていて、そんな状況のおかげで講義の内容は一切頭に入らなかった。

その日、講義を終えた私はすぐに大学を出た。とにかく早く家に避難したい。帰路にも相変わらず今朝見たような妖怪や幽霊がいて、それらを極力視界にいれないように自宅へ向かった。

帰宅してすぐに扉の鍵を閉めて大慌てで部屋中の窓が施錠されてるか確認した。人以外の侵入者を警戒しなければならないなんて、これからそんなものに怯えながら生きていかなきゃならないなんて…。私はその場にへたり込んだ。

一体私の身に何が起こっているのだろうか。昨日まではあんなもの見えなかったのに…。とにかく一度気持ちを切り替えようと、私は顔を洗いに洗面所へ向かう。鏡で自分を見ると心なしか顔がやつれている気がした。

「…ん?」

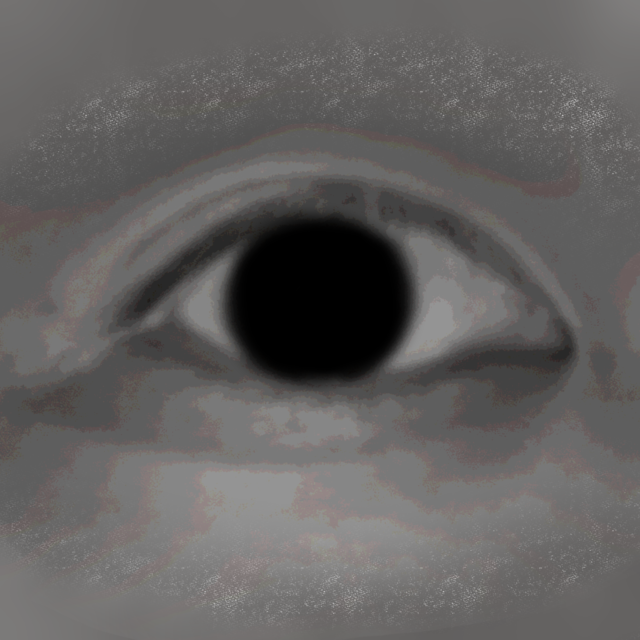

まじまじと自分の顔を見ていたらなんだか違和感があった。…瞳が…黒い?瞳が黒いのは当たり前だけどそうではなく、私の左目はぽっかりと穴が空いたみたいに瞳孔だけでなく虹彩も真っ黒だった。もしかして変なものが見えるようになったのはこれが原因?

〇

私は構内のベンチでぐったりとしていた。あれから変わらず様々な妖怪達を横目に大学へ向かい、構内にもちらほらいる妖怪達に見えてることが悟られないように過ごした結果、講義の内容は一切頭に入らないし、人よりもそれらに気を遣って行動するようになり、今まで買ったことのないお札を部屋に貼ったりと、状況が一変したその日常を受け入れられずに疲弊しきっていた。

目に関しても病院で診察してもらったが特に異常はなかった。それよりもお医者さんは私の瞳に穴が空いてるのがわからない様子だった。

「どうしたの?」

声を掛けてくれたのは友人だった。

「ちょっと疲れが溜まってて…。あはは…」

ひきつった顔で力なく笑うと友人は隣にやって来て、悩みがあるなら相談のるよ、と優しく言ってくれた。馬鹿にされるかもしれないと思ったけど、はけ口がほしかった私はここ最近起こっている事について聞いてもらうことにした。友人はそんな馬鹿げた話を真剣に聞いてくれた。すると鞄から雑記帳をだしてなにか書き始めた。

「こういうことに詳しい人がいるの。解決してくれるかもしれないから電話してみて」

ページをちぎるとそれを渡して「じゃ、もう行かなきゃだから」と去っていった。私は何故か疑うこともなく、気がつくとそこに電話をしていた。病気でもないし解決する術がなにもない。ならもうここに頼るほかなかった。

「はい椥辻です」

女性の綺麗で澄んだ声が受話口から聞こえた。私は自身に起こっている謎の現象を何とかしてほしいと、その人に助けを求めたのだった。

〇

駅前の大通りから少し外れた場所。そこには小洒落た喫茶店があった。

「こんなところに喫茶店なんてあったんだ」

店内には白髪で髭をたくわえた素敵な店主が一人。お客さんはカウンター席に一人と部屋の隅のテーブル席に一人。なんだかどんよりとコーヒーを味わっていた。

「いらっしゃい」

店主の落ち着いた低い声色と、お店の厳かな雰囲気に、私は何だかよくわからない緊張感に襲われていた。そんな空気に呑まれて普段は頼まないアイスコーヒーを注文して窓際のテーブル席に腰を下ろした。駅が近いのにお店の外は全然人通りがなく閑散としていた。やることもなく暇を持て余して天井でぐるぐるまわるファンを眺めていると「お待たせしました」とコーヒーと一緒にチョコチップクッキーも運ばれてきた。

「…あの、ごめんなさい。これ頼んでないですけど…」

「サービスです」

優しく微笑んだ店主はそう言ってカウンターへ戻っていった。私の席はコーヒーの芳醇な香りと、チョコチップクッキーの甘い香りが漂っていた。クッキーをかじるとサクっと心地の良い音がして、その瞬間にバターの風味が鼻腔を抜け、程よい上品な甘さとチョコレートの少しビターで大人の味わいが口いっぱいに広がった。クッキーで少し渇いた口をコーヒーで潤す。コーヒーはちょっぴり苦いけど、なんだか果物みたいにほんのり甘くて、心が安らぐ深い味わいだった。苦いからと敬遠してきたけどコーヒーってこんなに美味しいんだ、と素敵な発見が出来た。

しばらくするとカランとドアベルが鳴った。顔を上げると男性が一人入店してきた。電話の女性から聞いた通り、椥辻生雲(なぎつじいくも)さんは前髪で片目を隠して、上下真っ黒な洋服を着て、肩から刀袋を下げた、ちょっと雰囲気の怖い感じの人だった。

店主に「いつものね」と言うと私を見つけて軽く手をあげたので、席から立ち上がり頭を下げた。二人共席に着いてから私が挨拶を済ますと椥辻さんも口を開いた。

「初めまして、椥辻生雲だ。僕の事はもう聞いてるかな?」

「はい。電話の女性から」

「そうかい」とポケットの中から小さな漆の木箱を取り出した。

「煙草いいかな?」

「はい。大丈夫です」

椥辻さんは箱から銘柄のわからない紙巻きのタバコを取り出し火を点けた。承諾はしたけど正直タバコは苦手だ。お父さんがヘビースモーカーで実家にいる時はむせかえる煙と髪につく嫌な臭いに悩まされた。けれど、ふぅっと吐き出された煙からはタバコのヤニ臭さが一切しなかった。漂ってきたのは心地の良い香り。この匂い…、石鹸の香り?

「瞳に穴が空いてるそうだね」

「あっ…、はい」

私は前髪をずらして目を見せた。

「穴ね…。空いたのが胸だったら、猫が棲む公園の土で埋めればそれで済むんだけどね…」

「え…?」

「なんでもない、こっちの話。悪いけど改めて話を聞かせてくれるかな?」

「…はい」

私の話が終わる頃、丁度良く椥辻さんが注文したものが運ばれてきた。「ありがとう」と店主に言うとそれを一口飲んで小さく溜息をついた。

「それね、穴じゃないんだ」

「へ…?」

「じっとしててくれるかな?」

椥辻さんは灰皿にタバコを押しつけると席を立って私の隣の席に座り、穴の空いた目を手で覆った。手からはふんわりとお風呂上りみたいに石鹸の良い香りがした。

「気持ち悪いかもしれないけど、そのままじっとしてるんだ」

椥辻さんはそう言って少し手に力をこめる。

ぐに…ぐに………ぐにゅ…

突如気味の悪い音を立てながら瞳の上で何かが蠢いた感触がした。得体の知れない何かが瞳の上で…

ぐにゅ…ぐに………ぐにゅ…

生々しい音は小さいけれどはっきり聞こえる。

「な…、椥辻さん…」

「悪いね、少しの辛抱だ。すぐ終わる」

ぐにゅぐにゅ……ぐにゅ…ぐりゅ……

痛いわけじゃない。でも、瞳の上を這う感触はとても気持ち悪かった。局所麻酔で痛みはないけど皮膚を引っ張られるあの感覚に似ている気がする。そんな気味の悪い感触が、「得体の知れない何かが眼球の裏へ侵入するのではないか…、瞳を突き破りそのまま脳を侵食するのではないか…」とよからぬ事を想像させた。

ぐりゅ……ぐりゅ………ぶしゅ…

瞳の気持ち悪さがなくなるのと同時に、何かが破裂して液体が飛び散るような音がした。

「終わったよ。ご苦労様」

私の目を覆っていた手が離れる。椥辻さんの掌は墨が塗られたように黒く染まっていた。

「鏡持ってる?」

あっ、と思い鞄から鏡を取り出して自分の顔を見る。目は…、瞳は普通の状態に戻っていた。椥辻さんは席に戻ると右手の汚れを拭き取り、再びタバコに火を点ける。煙からはまた石鹸の心地の良い香りがした。

〇

見えない人でも幽霊や妖怪を見ることができる方法がある。それは写真や映像でそれらを捉えてしまった時。大抵は目の錯覚で、光や影の具合でそう見えたりするのがほとんどだけど、稀に本物が写ってしまう事があるそうだ。それ以外にも、肉眼でそれらが見えてしまう方法があるらしい。

「墨…ですか?」

「そう、只の墨。と言っても妖が扱う墨だから君らにしてみたら只の墨ではないけどね」

妖怪の肉体や所有物などは人と妖とを干渉させる道具になってしまい、人間に多大な影響を与えてしまう事がある。人魚の肉を食べて不老長寿なった八百比丘尼の伝説などはそういった事が起因らしい。

椥辻さんが言うには、私の瞳は穴が空いた訳ではなく、悪戯好きの妖怪が瞳を墨で塗りたくり、その墨がカメラのレンズのような役割を果たして、普通では見えないものが見えるようになってしまったらしい。

「昔から見えないモノが見えるなんて事例は度々散見されてね、その内の一つがこれなんだ」

椥辻さんはひらひらと黒く染まったハンカチを振る。

「喩えるなら君らと奴らの間に一つ壁があるとする。こういうのはその壁をすり抜ける道具になるんだ。まぁ、この墨は見えないモノが見えるようになるだけで特に害は無い。大抵の人間は対処の仕様がないから放って置くんだけどね…」

私は椥辻さんの事を教えてくれた友人を思い出していた。

「友人が…、教えてくれたんです。あなたのこと…」

私の言葉を聞いて椥辻さんは何だか気怠そうな溜息と一緒に真っ白な煙を吐き出した。

「友人ね…、僕に助けを乞う人間は皆そう言うよ。まぁ、良い友人を持ったね」

そう言って灰皿にタバコを押しつけて火を消すと、汚れたハンカチをくしゃくしゃに丸めてポケットに突っ込んだ。

脅威が去り肩の荷が降りた私はその様子を見て、「妖怪の墨は洗剤で落とせるのだろうか」とくだらないことを考える余裕があった。

「ああ、そうだ。墨は落としたけど、まだ暫くは見える。まぁ、数日もすれば見えなくなるから安心しなさいな」

言われた通り、妖怪や幽霊が見える状態が数日程続いた。胴体が茄子みたいに大きな蚊。がはがは笑う達磨を転がす小鬼達。羽がステンドグラスみたいにキラキラと煌めいた蝶。それらは消しゴムで擦ったように徐々に薄くなり、やがて見えなくなった。

日常は戻ったけれど、一度いると知ってしまった為に、それはいつも通りの日常ではなくなった。あれから見えないものに気を遣い、見えない気配に怯えながら、今までと異なる日常を送っている。

作者一日一日一ヨ羊羽子

何かをきっかけに見えるようになる人がいるってたまに聞きますね。

僕はなるべくなら怖いものを見ないまま生涯を終えたいです。

椥辻生雲くんのお話は今回で終わりです。

終わりと言ってもドラマで言うシーズン1が終わった的な感じで、いつかシーズン2が始まるといいなぁって思ってます。

水彩画の魚から始まり瞳の穴までの10話に怖ポチ、コメント本当にありがとうございました。

読者登録や過去のお話も読んでいただいて本当に嬉しいです。

またスーパー気まぐれにお話を投稿していくのでよろしくお願いします。