アパートのドアを開けると、ひんやりとした空気が一気に僕の体を包み込む。

『寒波は去り、しばらく春らしい陽気が続くでしょう』なんてお天気お姉さんは

朗らかに言っていたが、こんな夜中の時間帯ではその予報も意味を成さないだろ

う。

国道沿いにあるファミレスに向かう為、僕は少し震えながらバイクを走らせた。

少しアパートを出るのが遅れてしまったが、10分もかからずファミレスには着く。

時間にうるさい真木も文句は言わないはずだ。

まぁ、時間にうるさいからこそ、山岳部部長として適任なのだけれど。

就職も、何週間か前に第一志望の企業にちゃっかりと内定が決まっている。

デキる男だ。

真木は、大学1年の時からの友人である。

僕と同じ地方出身であったということや、必修授業のクラスが同じということで意気投合した。

同じ山岳部に入部し、4年になった今でも仲良くつるんでいる。

――あと5分ほどであろうか。

閑静な住宅街であるこの町はすっかり寝静まり、バイクの音だけが夜闇に響き渡る。

信号待ちをしている間、大きなあくびをすると、白く固まった息は、寒空に吸い込まれるようにして消えていった。

ファミレスに到着し、ヘルメットを抱えながら店内を見渡すと、喫煙席の奥で真木が仏頂面で手を振っている。

ずいぶんと眠たそうな顔だった。

「おせーよ。何してたんだ」

「急に呼んだの真木の方だろ?おれのフットワークの良さにちょっとは感心しなよ」

ま、確かにな、と真木はコーヒーを口元へ迎え目を細めた。

寝起きなのだろう、瞼が腫れぼったくいつもはきちんとセットされている自慢の無造作ヘアが、別の意味で無造作になっている。

「で?なに。どうしたのこんな時間に」

ウエイトレスにコーヒーを注文しながら訳を聞くと、真木は思い出したように僕の顔を見た。

「ああ、ちょっと面白い話があるんだ」

「面白い話?」

「ほら、おれらももうじき卒業だろ?だから何かでかいことやりたくねぇか?最後くらいパーっとよ」

真木はニヤニヤしながら言う。

真木がこの顔をしている時は、たいてい良からぬことを企んでいる時の顔だ。

今度は、どんなろくでもないことを思いついたのだろうか。

煙草を手にし、真木は続けた。

「――お前さ、S県のC山ってわかるだろ?」

C山――

S県の北に位置する山だ。

メジャーな山ではないが、比較的浅い山なので、初心者やファミリー登山客に人気のあるスポットである。

僕らのようなそこそこ山を登っている人間がアタックする山ではない。

「ああ、もちろんわかるけど。それがどうした?まさかそこにアタックしようなんて言うんじゃないだろうな」

僕が怪訝に伺うと、真木堰は煙草の煙でむせながら笑い出した。

「バーカ、違うよ。その、C山を北東に40キロくらい進むと――地図には載ってない山があんだよ」

ニヤリとし、真木は持っていたノートPCを僕の方へ向けた。

画面を覗くと、それは衛星等から送られてくる映像や画像をリアルタイムで閲覧できる、某サイトの地図だった。

そこには確かに山があり、そのふもとには樹海が広がっている。

「これに映ってるってことは、地図にもある山だろ」

「ちげーよ。これは、本来ならここには映し出されない山なんだ。普通じゃ閲覧できない。こういうのが得意なダチがいてよ、『面白いものを発見した』って、送られてきたんだ。どう見つけたかはそいつも教えてくれなかったけど――とにかくこのサイトのシステムに入り込めたらしいんだわ」

「・・・お前、それってハッキングじゃ――」

僕は目を大きくしコーヒーをこぼしかけた。

「シッ、声がでけーよ。そこでだ、この謎の山、おれらでやってみねーか?卒業記念によ」

真木は煙草を揉み消し、身を乗り出してきた。

僕はため息をついてコーヒーをカチャリと置く。

「・・・パスだな。まずいにきまってんだろ?そんなワケありな山。なんで地図に載らないのかはわからないけど。大体、すでに犯罪みたいなマネしやっがてよ」

とは言ってみたものの、僕は内心ドキドキしていた。

恐らく誰も登ったことがないであろう未開の山を、アタックできるなんてチャンスはゼロに等しい。

山に魅入られている人間であれば、誰もがよだれを垂らす。

――だが、本能的にヤバイ場所だと僕は感じていたのだ。

「バカだなお前は。だからこそいいんじゃねぇか。地図にも載らない“名も無き山”をアタックして、前人未到の地を制する――これ以外に理由なんかいらないだろ。お前も山男ならわかるだろ?」

真木は真顔で僕の目を見つめる。

このクレイジーな山男は一度言い出すと聞かない。

僕がOKサインを指で作ると真木はニッと笑い、煙草の煙を吐き出した。

「決まりだな。で、アタックのプランニングなんだが――」

こうして、半ば強引に“名も無き山”へのアタックが決定し、僕らの会議は結局明け方まで続いた。

陽が昇ってきたころ、計画が完成し、あとは決行日を待つのみとなった。

僕らはすでにワクワクし、軽口を叩いていたのだが・・・

――まさかこの時、あんな大事件に巻き込まれることなど、僕らは知る由もなかった。

そして決行日を迎え、僕らは大学近くの駅前に集合し、真木の運転でC山へと向かった。

高速道路を降り、下道を走ること2時間。

C山から北東を目指していた。

辺りはすっかり木々に覆われ山道へと変わってきた。

窓を少し開けると、冷気が車内に入り込む。

ちょっと息を吸い込むと、普段じゃ感じられない新鮮な空気が肺に流れ込んだ。

「いいな、雰囲気出てきたぜ」

ハンドルを握る真木のテンションが上がる。

「――もう、例の場所に近いのか?」

真木は窓の外に広がる景色をキョロキョロと見渡す。

僕は真木の言葉を遮るようにして言う。

「しかし、何なんだろうな。地図に載らないなんて・・意図的だとしか思えないな。何でだろう」

「国家機密級の軍事施設があったりしてな」

真木は笑ってそう言ったが、顔は微かに緊張していた。

しばらく走ると、段々と悪路へと変わっていった。

樹海のせいで辺りは薄暗い。

“名も無き山”へと続く、道なき道は不気味な様相に感じた。

すると、目の前に大木が倒れていることに気づき、車を止めた。

やれやれ、と真木は呟き、缶コーヒーを一気に飲み干す。

「――これ以上は無理だな、ここからは歩いていこう。なぁに、こんなのも計算の内だ」

僕たちは荷物を担ぎ、歩いて進んだ。

テントに寝袋、3日分の食料にナイフ、熊避けグッズなど、準備は完璧だ。

ノートPCとハンドGPSを見ながら、慎重に進む。

1時間ほど歩くと、辺りは夕方のようだ。

樹海が濃すぎて、日差しが届かないのだろう。

――黙々と進むと、突如目の前に小高いフェンスが現れた。

高さは凡そ10mはあるだろう。

フェンスはそこから辺りを囲んでいるらしかった。

檻かなにかを連想させたそれは、まるで僕らの入山を歓迎していないような、拒まれているような気概にさせる。

「――おい、見ろよこれ」

真木の目線の先には看板がくくりつけてあった。

『野犬注意』

『立ち入り禁止(S県)』

「ふん、野犬だとよ。どうだかな」

真木は肩を大袈裟にすくめた。

「あ、ああ…。でも、ちょっと異常じゃないか?」

僕がそう言うと、目の前に広がる異様な光景に真木は黙った。

そこらじゅうに、『野犬注意』と『立ち入り禁止』の看板があるのだ。

大小含め、20以上はあるだろう。

これは“警告”の度合いを越えているのではないだろうか。

――この先に何が待ち受けているのか。

しかし今更引き返す訳にはいかない。

「さて、どう入るか。まさかこの荷物背負ってよじ登るわけにもいかないしな」

「まぁ待て。見ろよ、入り口がある」

真木の指差す先には、恐らく関係者が出入りするであろう出入り口があった。

しかし、錠にかけられ厳重にされている。

真木はリュックから特殊工具を取り出し、3、4回挟んだだけでバチンと外してしまった。

「――これも計算の内だろ?」

時計は午後14時30分、僕たちはあれから樹海を抜け、頂上を目指すためただひたすらと山中をさまよっていた。

フェンスを越えてから、約5時間が経過していた。

汗が額を伝う。

未開の山なので、当然登山道はなく舗装なんてされていない。

草木をなたで掻き分けながら進んだ。

急な勾配になったり、少し足を踏み外すと30cm先は谷だったりと、まるで生き物のような山だ。

手付かずの自然は容赦なく牙を剥く。

しかし、どんな山でも、一度スイッチが入れば一緒だ。

緊張はなくなり、アドレナリンを大量放出し肢体はただの登山道具と化す。

僕らは、そんな感じに酔っていた。

「しかし緑が濃いなぁ。本当に日本か、ここ。よし、ここいらで少し休もう」

汗を拭いながら、真木は上のほうを仰ぐ。

「もうだいぶ上ったんじゃないか?」

「そうだな。でもだめだ、GPSの計値がデタラメ。やっぱり地図にも載らない山は手強いな。まぁ、2000は行ってるよ、絶対」

GPSを頭の横でクルクルさせ、真木はドカッと座り込んだ。

つかの間の休息で僕らは山の気を吸うように呼吸を整える・

突如、尿意が僕を襲いった。

「わり、ちと小便」

奥の茂みに駆け込み、用を足そうとした。

――だが、それが間違いだったのだ。

「うわっ!!」

間抜けなことに、茂みを掻き分けた先が急な斜面だと僕は気づかず、そのまま転がり落ちてしまった。

頭や肘に強烈な衝撃が走る。

真木が何か叫んでいたようだったが、よく聞こえなかった。

――尋常じゃない後頭部の痛みに、僕は目を覚ました。

土の匂いがする。

口の中はザラザラし、鉄のような味がした。

左腕を動かすと、鈍い痛みが上腕二等筋辺りを突き刺す。

恐らく、折れているのだろう。

うつ伏せになっていた体を仰向けにして目をゆっくりと開けると、辺りはすっかり薄暗くなっていた。

デジタル腕時計を見ると、液晶は完全に割れてしまっており、使い物にならなかった。

ヨロヨロと立ち上がり、辺りを見回すと、樹海のど真ん中にいるとそこで初めて気づいた。

上を見上げても、木々の茂みと薄暗さも手伝ってか、良く見えない。

自分はどのくらいの高さから落ちたのだろう。

「おーい!!誰かー!真木―!!」

何度か声を出しても、深い森に吸い込まれていくだけだった。

ポケットをまさぐってもケータイも、食べ物もない。

荷物は全て、あそこへ置きっ放しにしてしまっていたのだ。

あったのは、ミニライトとナイフだけだった。

自分の現在地を確認しようとしても地図もない上に、未開の場所だ。

特定できるはずもなかった。

――参った、遭難しちまった。

冷静になると、急に不安な気持ちに襲われた。

とにかく下山しよう。

一刻も早く。

その焦りから、全身の痛みはさほど気にならなくなった。

とりあえず、川を見つければなんとかなるだろう。

そこからまたフェンスにぶつかる。

あのフェンスはこの山や森一帯をぐるっと囲んでいるに違いなかった。

とにかく川の流れに沿っていけば、必ず下山できる。

それに、喉もカラカラだ。

現在地もあてにならない今、川だけが頼りだった。

しばらく歩くと、すっかりと辺りは暗くなり、ライトで足元を照らしながら慎重に歩かねばならなかった。

それに、この時期の夜の山はグッと冷え込む。

震えながら、僕はさ迷い続けた。

すると、目の前に妙ものが現れた。

ライトで照らすと、ヒッと小さく声を漏らした。

『B―2 Pt.』

と描かれた看板だ。

僕は大きく息をついた。

何故、こんな場所に看板が?

この文字の意味はなんだろう?

意味がわからなかったが、とにかく気味が悪かった。

僕は、ハッとした。

真木が冗談で、軍事施設があるんじゃないか、等と言っていたが、この看板はまさにそれを表しているのではないかという疑惑が脳裏に浮かんだ。

『B―2』という文字もなんとなく軍事的要素を醸し出している気がしてきた。

――そもそも、この場所はなぜ地図に載っていないのか。

恐らく、人目に触れない為、秘密裏に何かを行っている場所だということは、容易に想像できた。

しかし、

何のために?

目的は?

それがわからない。

――自分は、とてつもなく危険な場所に足を踏み入れてしまったのではないか。

後悔の念が次第に強くなっていった。

そのときであった

・・・ガサッ

背後の茂みで音がする。

距離はおよそ10メートルほどであろうか。

熊か?

――いや、この時期熊は冬眠している。しかし野うさぎやネズミにしてもでかす

ぎる。

僕は軽いパニックを起こしかけたが、平静を保ち、前へ進んだ。

心臓は激しく脈打っている。

しかし、

・・ガサッ

ガササッ

フーッ、フーッ

ついてくる。

何かが、僕の後を。

獣特有の吐息が耳を障る。

後ろを振り向く勇気が今の僕にできっこなかった。

――野犬なのか

構わず、前へ進んだ。

――もう何時間歩いたのだろうか。

時間の感覚がわからない。

ガサッ

ガサッガサッ

“奴”は僕と一定の距離を保ちながら、相変わらずついてくる。

――もう限界だった。

あまりの恐怖に、気が狂いそうだ。

この暗闇の中、何が数十メートル後ろに潜んでいるのか――

想像するだけで膝が笑い出す。

相変わらず襲ってくる気配はない。

ただの獣ではないことは確かだろう。

まるで監視されているような、そんな気持ちだった。

襲うことなく、ただひたすらヒタヒタ、と僕のあとをつけてくる。

僕は力尽き、木を背にして座り込んだ。

ハァハァと息をつき、手はかじかみ体全身が軋んでいる。

僕が座ると“奴”も動きを止めた。

恐らく、僕の動きを伺っているのだろう。

こうして疲れきって動けなくなったところを襲うつもりなのだろうか。

木の後ろ側からはジットリとした視線を感じる。

まるで、獲物を狩る際の獣のそれであった。

精神的にかなり追い詰められていた僕は、どうかしていたのかもしれない。

――この暗闇の中、いつ“奴”に襲われるかわからないこの恐怖と戦うより、今

ここで真正面から挑むことを選択した。

“奴”の姿を確認せずにはいられなかった。

僕の真後ろにいるに違いない。

別に構わない、どんな化け物だろうがこの目で見届けやる――

意を決し、視線を感じる方へライトで照らした。

――犬だった。

大きさは大体、柴犬より一回り大きいくらいだろうか。

柴犬よりかはアゴや顔は大きく発達しており、凛とした顔立ちをしている。

随分と痩せているようだ。

雑種か何かだろう。

犬はじっと僕を見つめ微動だにしない。

闇で光る真ん丸な眼と、妙に包まった三日月を髣髴とさせる尾が印象的だった。

――そういえば、『野犬注意』の看板があったな。

しかし、ホッとしている場合でもない。

目の前にいるのは、野生の犬なのだ。

チワワや、ダックスフントとは訳が違う。

だが、こいつは何故か襲ってこない。

普通、野犬は背後から襲うはずだ。

野犬に出会した時には、目を合わせたままゆっくりと後退りするようにやり過ごすのがセオリーなはず。

なのに、この野犬はただついてくるだけ。

もう訳がわからなかった。

僕はいつの間にか、気を失うように眠ってしまっていた。

瞼を開くと、辺りは明るくなっており、日が昇ろうとしていた。

どのくらい眠っていたのだろうか。

鉛のように重たい体を起こすと、背中から腰へかけて激痛が走った。

こんな体勢で木にもたれ掛かっていたのだから無理もない。

腰をさすりながら何気なく後ろを見ると、まだあの犬はいた。

座り込み、僕を相変わらずじっと見つめる。

まるで、僕の存在そのものを見透かしているような――

そんな眼だった。

昨日は暗闇でよくわからなかったが、こうしてまじまじと見ると、両足はがっしりとしており、ピンとした耳も心なしか堂々としている。

首も太い。

灰色と黒が混じったようなその体毛は、昇ってきた朝日に照され少し神々しく感じられた。

しばらく互いを見やっていたが、僕はやがて重い腰を上げ、下山を開始した。

昨夜と違って、だいぶ落ち着きを取り戻していた。

陽の明るさを感じられることもあったが、何より後をつけてくる正体が判明したことが大きいに違いない。

しかも小型の野犬だ。

だが、野犬は野犬だ。

昨夜は何故かおとなしかったが、いつ牙を剥いてくるかわからない。

油断せず、用心しなければ――

僕は、ナイフを構え再び歩きだした。

だが疲労と寒さ、喉の渇きや全身打撲の影響からか、体力の消耗は思ったより激しかった。

おまけに目眩がし、うまく歩くことができない。

後ろを向くと、野犬はまだついてくる。

相変わらず10メートルほどの距離を保ったままだ。

もしかしたら、こいつは昔人間に捨てられた飼い犬だったのかもしれない――

僕はそう考え、踵を返し野犬の方へ足を向けた。

すると、

ウゥ~

と、低い唸り声をあげ、少し身構えた。

威嚇しているのだ。

敵意をできるだけ表そうとしているのか、口の端からは牙がチラリと見えた。

今までは見せなかった野生獣の表情がそこにはある。

体に緊張が走る。

――何故だろう。

前へ進む分には何も反応せずついてくるだけなのに。

また一歩、野犬の方へ足を踏み出した。

グルル、ウ~ッ

フーッ、フーッ

喉の奥から地鳴りのような音を出している。

だいぶ興奮しているようだ。

まるで、これ以上こっちへ来るな、と言わんばかりの感じだ。

しかし、吠えてきたりはしない。

――人間に馴れている訳がないか、野犬だもんな。

僕は再び下山を開始した。

しばらく北に歩くと、水の流れる音が聞こえた。

川のせせらぎだ。

僕は早歩きになり、音のする方へ急ぐ。

草木をかき分けた眼前の先には川が広がっていた。

今の僕にはオアシス以上だ。

興奮した僕は樹海を抜け、丘になっている斜面を慎重に下り、小走りで近づくと川

に口をつけガブガブと飲んだ。

生水は少々危険ではあったが、今の僕にはそんなことはどうでも良い。

気力を吹きかえした僕は、ゴロン寝転がり、空を仰いだ。

この川に沿っていけば、必ず下山できる。

そう確信し、ゆっくりと微笑んだ。

チラッと林の方へ目をやると、木々の隙間から野犬はじっと僕を見つめている。

――相変わらず、あの眼で。

やがて野犬は、踵を返し樹海の奥へ消えていった。

僕が無事下山できたのは、その日の午後16時頃だった。

自力で入山口の反対側に降りることに成功し、フェンスにもたれかかっているところを、作業服を着た数人の男に発見され、病院に担ぎこまれた。

遭難してから実に24時間ほど経過していたのだが、僕にはまるで一週間くらい永

く感じた。

左腕骨折に全身に擦り傷、打撲、軽い凍傷と、それなりに重症だったが、命に別

状はなかった。

次の日には容すっかり回復したが、警察による取調べが待っており、こってりと絞られることになった。

「悪運強いなぁ、お前は。死んじまったかと思ったよ」

病室で真木は笑いながら言った。

顔を見ると疲労が伺える。

きっと一晩中探してくれていたのだろう。

真っ赤な目をした真木を見て、僕はこう言った。

「もう山で立ち小便はごめんだな」

ばーか、と真木が頭をどつき、ドッと笑いに包まれた。

僕も一日ぶりに笑う。

ギィ、と病室のドアが開く音がし、振り向くとスーツを着た男が果物を持って現れた。

柳瀬と名乗る男は、あの山の関係者らしく、名刺を渡された。

短く刈り上げた頭に、きちんと整えられたあご髭が印象的だった。

穏やかでない表情を浮かべ、いいかな、という風に椅子に座る。

「すみませんでした、ご迷惑をおかけして」

僕がそう言うと、柳瀬は首を降ってみかんの皮を剥き始めた。

「無事ならいいんだよ。まぁ、こちらにも非はある。大事にならないで良かった」

――それより、と、一呼吸おいて柳瀬が次いで言う。

「君たちがどのような手段を使ってあそこを知ったかは、とりあえず今は置いておこう。それよりも、君はどのようなルートを通って下山できた?なんでも君らが千錠を壊して進入した入り口の真後ろ――反対側から君はひょっこり出てきたそうじゃないか」

「ええ。ルートって言われてもなぁ…なにしろ真っ暗だったんで、ここがどこか、なんて余裕ありませんでしたよ」

僕は手渡されたみかんを口に入れながら言うと、ふぅん、と言った感じで柳瀬は

組んでいた足を直した。

「君が落ちた場所から君が出てきた場所までどういうルートを辿ったのかはわからないが、一直線に降りた、ということは恐らくないだろうな。何しろあれだけ複雑な地形だ。どうやって下山できたのか興味があってね」

なんだかハッキリとしない、要領をえない話だ。

「悪い真木、ちょっと外してくれないか」

僕がそう言うと真木は怪訝そうな表情を浮かべ、あぁ、と病室を後にした。

柳瀬は大きく息をつき、足を組み直す。

僕は、柳瀬を真っ直ぐ見つめ、ベッドの上であぐらをかいた。

「――あの妙な看板、何ですか?」

そう言うと、僅かだが柳瀬はピクンと動いた。

「地図にも載らないあの山は、一体何なんですか?」

少し戸惑った様子を見せた柳瀬は、真顔で僕の目を見つめ返した。

「あの夜、君は山で――何を見た?」

一瞬病室に気まずい空気が流れる。

少し間を置き、僕は答えた。

「例の看板と、野犬です」

――そうか、と柳瀬や顔を少し俯けて、指同士を絡ませる。

柳瀬の考えていることはわからなかったが、あの“看板”と“野犬”には、やはり何かあるのだろう。

そこからは、刑事顔負けの質問攻めだった。

「どんな野犬だったか、覚えてるかい?」

「柴犬より少し大きいくらいの犬でした」

「噛みつかれたとか、吠えられたとか、何かされたりは?」

「いえ、それが全く。吠えもしなかったですね。妙な野犬ですよ。ただ――、1

晩中ついて来ました。夜が明けても。川を見つけて、樹海を抜けてからはつい

てこなくなって、いつの間にかいなくなってたんです。」

柳瀬は、ふぅ、と息を小さく吐き、持っていたみかんを机に置き膝に手を置くと、鞄の中から厚い封筒を取りだし、僕に差し出した。

「――あの山で君の身に起きたことについて、どうか他言しないでもらいたい」

封筒からは札束がチラリと見える。

いくらあるのかすら想像もできないが、恐らく100万以上はあるであろう大金を目の前にするのは生まれて初めてだ。

僕が唖然としていると、やれやれ、といった感じで柳瀬が口を開いた。

「あの山は、政府の監視下に置かれていてね。今はまだ世間に公表できない事情があるんだ。君の言うとおり、あの山や樹海は日本に存在していないことになっている。私はあそこで行われているプロジェクトの責任者でね」

僕は、またしてもぽかんとした。

柳瀬が政府の人間?

この男は何を言っているんだ?

間髪入れずに柳瀬は続ける。

「政府があの山を保護したのは、30年以上も前のことだ。あそこでは国家的に――いや、世界的、科学的にも重要な研究が長年されている。この内容を把握している人間は、日本でも数少ない。何しろ国家機密だから――」

なんだか、壮大な話になってきた。

あの山は、そんな超重要な場所だったのか。

一体なんのプロジェクトなのだろう。

UFOか?

真木の言うとおり軍事施設があるとでも言うのか?

柳瀬の話し方は相変わらず要領を得なかったが、とにかく、自分は大変なことに首を突っ込んでしまった、という認識はあった。

もしかしたら、自分は逮捕されるのかもしれない――

そんな考えが脳裏によぎる。

「看板のことだが、アルファベットと数字が組み合わさったものを、君は見たんだろう?」

僕は黙って頷いた。

「あれは、個体を認識するための番号で、あの看板がある場所は彼らのテリトリーなんだ」

僕はよくわからないまま、頷いて聞いていた。

柳瀬はあご髭をさすりながら、天井を見つめる。

「君は、あの犬に救われたんだよ。つきまとわれた、と君は言っていたが、あれは特異な習性でね、縄張り意識が強い彼らは、自分達のテリトリーから部外者を追い出そうと行動したんだ。彼らは川沿いを縄張りにはしないから――君はそこまで見送ってもらったんだろう」

そう言うと、柳瀬はにこっと微笑み、初めて笑顔を見せる。

だがまた顔を引き締め、僕の方へ直り口を開いた。

「――あの犬のことだが」

話が終わると、柳瀬は立ち上がりドアの方へ向かっていった。

病室を出る際、そうそう、と言って僕を見つめる。

「くどいようだが、絶対に他言はしないで頂きたい。そうすれば、君の――不法侵入、器物破損などの罪は目をつむろう。もし君の周りでこのことを知っている人間がいることが発覚したら――言わなくてもわかるかな。これでお互い水に流そう。それじゃお大事に」

柳瀬が去ったあと、僕はしばらくぼうっとし、ドアを見つめていた。

UFOや軍事施設などよりも――話のスケールが大きすぎたからだ。

僕には柳瀬の話が、とてもじゃないが理解の度合いを超えるものだった。

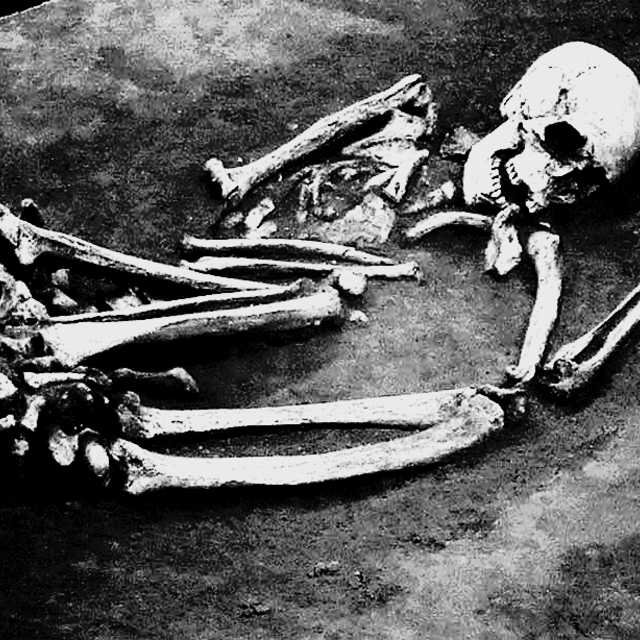

数日後、しばらくしてから僕は都内にある博物館に訪れた。

まっすぐに動物展示コーナーへ行くと、ある剥製が目に留まった。

その剥製の真下にある解説にはこう記されていた。

『――ニホンオオカミ(絶滅種)

分類:イヌ科 イヌ属(食肉目)

体長95 – 114cm、尾長約30cm、肩高約55cm、体重推定15Kg。

中型日本犬ほどだが、中型日本犬より脚は長く脚力も強かったといわれている。

尾は背側に湾曲し、先が丸まっているおり耳が短い。

家畜伝染病や人為的な駆除の影響で1905年(明治38年)に絶滅したといわれる。

習性:自らのテリトリーに入った人間の後ろをついて来る(監視する)習性があったとされ、「送りオオカミ」と呼ばれる。また、オオカミがついて来ることによって他の獣はその道に近寄らないことから、 hodophilax (道を守る者)という亜種名の元となった――』

終

作者タカミヤ