梅雨も明けると、蝉がぽつぽつと鳴き始め本格的な夏の訪れを感じさせてくれる。

都内ではうだるような暑さが続いているが、ここ東北地方では幾分か過ごしやすいようだ。

電車を降り改札を抜けると、なんとものどかな風景が広がっていた。

目の前に広がる田園地帯の奥には大きな山々がどっしり腰を据えており、まるで僕を歓迎してくれているようである。

普段、都内で生活をする僕にとってはあまりに新鮮な光景であった。

空気を思い切り吸うと、マイナスイオンの濃さに少しむせかえってしまったほどだ。

古びた案内図に目をやると消えかけの文字で、

『自然がいっぱい ふるさとへようこそ!』

などと書いてある。

横を見ると、山本と松村が年甲斐もなくはしゃいでいる。

まぁ、このような機会はあまりないのでテンションが上がるのは仕方ないのだけれど。

大きく伸びをしていると、後ろから佐藤がやってきて、売店で買ってきたらしいミネラルウォーターを僕に差し出した。

「4人でまた旅行に行けるなんて思わなかった。精一杯楽しもうぜ」

佐藤は額の汗を拭ってそう言うと、僕にならってか伸びをし始める。

僕は、うん、と短く返して畦道に揺らめく陽炎をじっと見つめていた―——。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

僕は高校時代の仲間である、

山本・松村・佐藤と東北のとある小さな田舎町へやってきた。

目的は渓流釣りである。

高校時代はいつもつるんでいたが、卒業後はそれぞれバラバラの道をいき、いつの間にか会う事もなくなっていた。

そんな中、僕らはSNS上で再会し、二泊三日の釣りに行くこととなったのだ。

高校時代の僕らはとにかく金がなかったのだが、今は社会人となりそれなりに財布にも余裕がある。

4人共通の趣味である釣りをたっぷり楽しみ、山奥のペンションに泊まって、酒を飲み交わし、思い出話に花を咲かせ・・・

僕らは互いにそんなことを考えながら、心を躍らせていた。

———しかしこの時は、あんなことが起きるなんて思いもしなかったのだが。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

遊魚券を買いに、駅の隣にあった釣具店に行くと、店主の老人はふてぶてしく歓迎してくれた。

「アンタ達、他所の人か?20CM以下の小さい魚は必ずリリースしてくれますかね。最近はマナーのわきまえない人間が多いからねぇ」

ブツブツ言いながら券を渡され、僕らはそそくさと店を出た。

「なんだよあれ、感じ悪いな。おかげで釣れるポイントとか聞きそびれちゃったよ」

佐藤は文句を言うと振り返りながら店を睨む。

怒るのも無理ない。

先ほども、地元の人に挨拶をしたところ無視されたばかりだったからだ。

この辺りの人は他所から来た人間を受け入れないような雰囲気である。

そうこうしている内に僕らはバスに乗り込み、山奥のペンションを目指した。

バスはいつの間にか山道を走っており、時間が経つにつれ木々が濃くなっていく。

1時間程で終点へ到着し、車内には僕らしかいなかった。

下車すると周りは木々で覆われ、まるで別世界という雰囲気である。

「いいなぁ、テンションあがるね。秘境に来たって感じだな」

山本の言葉に賛同するように、僕と松村は写真を忙しそうに撮りはじめる。

僕はふと道脇を流れる小川に目をやると、空き缶やペットボトルなどのゴミが無造作に散らばっていた。

こんなに美しい場所なのに、このような真似をする不届き者はやはりどこにでもいるものだ。

佐藤はバス停の隣に設置されていた案内図を眺めながら、iPadをいじっていた。

「あそこに林道があるから、そこを10分くらい歩けばペンションに着くよ。さっさと荷物置いて、釣りにいこうぜ」

バス停を後にして、佐藤を先頭に僕らは林道を行くと木漏れ陽が時折眩しい。

奥へ進む程に空気が新鮮になっている気がする。

「佐藤、なんでこんな辺鄙なところにあるペンションに決めたんだ?なんか地元の連中の態度もムカつくし、出鼻挫かれた気分だ」

息を若干切らせながら松村が言うと、佐藤は苦笑する。

「この山の上流は地元民でもあまり近づかないらしくてさ、魚がスレてないんだよ。魚影も濃いみたいだし、とんでもない大物に出会える可能性だってある。ま、ネット情報だけどな」

佐藤の言葉に松村は目を輝かせ、やる気を取り戻したようだ。

それに―——、と佐藤は言葉を続けた。

「もう見えてきたぞ」

佐藤の指差す方を見ると、ペンションらしき建物が見える。

山小屋、といった感じで2階建てのログハウスだ。

僕らの歩調は自然と速まった。

ペンションに到着しドアを空けると、恐らく初老であろう男が椅子に腰掛けていた。

伸びかけの無精髭に白髪混じりの短髪が印象的だった。

いらっしゃい、と言うと同時に目尻にシワをゆっくり刻むように、優しく微笑む。

「電話予約しました佐藤です。今日から二泊三日でお世話になります、よろしくお願いします」

佐藤にならい、僕らも軽くお辞儀をする。

男はこのペンションのオーナーで、一人で経営しているとのことだった。

夏の間だけ、営業しているのだという。

僕らは簡単に自己紹介を済ますと、オーナーはペンションの案内をしてくれた。

「ユニットバスは君たちの部屋にあるけど、1Fリビングの奥に大浴場があるから、好きに使うと良い。あと冷蔵庫も自由に使って良いよ。お客さんは君たちしかいないしね」

「おれ達の貸し切りなんですか?」

山本の問いにオーナーは笑いながら答える。

「こんな集落にある山奥の掘建て小屋にお客さんなんか、滅多に来ないよ。まぁ、たまに君たちのような物好きな人が来たりするけどね。君たちが予約してくれた時、慌てて掃除をしたくらいだから」

「へぇ、じゃ、趣味でペンションを経営されているんですか」

あまりに失礼なことを聞くものだから、僕と佐藤は山本の頭を小突いた。

「趣味ではないけれど、先祖代々、細々と経営していてね。とても大切な、意味のある場所なんだ」

オーナーはそう言って微笑むと、麦茶を出してくれた。

佐藤はそれを一口飲むと、思い出したように口を開く。

「そうそう、おれ達実は渓流釣りが目的でこちらにお邪魔したんですよ。いいポイント教えてくれませんか。さっき、釣具屋では聞けなかったんで」

ああ、とオーナーは言うとカウンターの引き出しから簡略地図を持ち出し椅子に腰掛けた。

「駅前の釣具屋に行ったのかい?その様子だと、適当にあしらわれたみたいだね。この辺りの人間は、なんていうか―——その、閉鎖的なんだ。あまり余所者を歓迎しない雰囲気はある。まぁ、そんなに気にしなくてもいいよ。そうそう、ポイントのことなんだけど―——」

オーナーは一度咳払いをすると、話を続ける。

「このペンションがちょうどここに位置しているんだが、ここから南に行くと渓谷にぶつかるんだ。石段を下って渓流に行き、上流に少し向かって上がると滝がある。そこの滝壺に尺イワナ(大型のイワナ)がうようよいるから行ってみるといい。ここから歩いてせいぜい20分くらいかな」

オーナーは指でなぞりながら丁寧に説明する。

そこで、僕はあることに気づいた。

「———あの、この滝から更に上流は行けないんですか?ここで渓流が終わっているみたいなんですけど」

地図を見るとオーナーの指差すポイントより上側には、急に渓流が消滅し森のようになっていたのだ。

僕の言葉に、オーナーの顔から一瞬笑みが消えたかと思ったら、また微笑んでゆっくりと僕の方へ顔を向けた。

「ああ、これより先の上流に行っても魚はいないよ。“イワナ止めの滝”があるからね。階段やハシゴもないし、行くのは無理だろう。僕もなんとかして行った事はあるけど無駄足だったよ。———それに、この時期は熊や猪もいるから、奥へは近づかない方がいい。危険だからね」

“イワナ止めの滝”というのは、滝の落差がありすぎて、その滝より上流にはあまり魚が生息していないことを言う。

オーナーはそう言うと、目にはおかしな色が帯びている。

僕はこの時、僅かな違和感を感じていた。

オーナーの説明を聞いた僕らは支度をし、早速例の場所へ向かおうとペンションを出た。

すると、オーナーが窓から顔を出して僕らに呼びかけた。

「おーい、今日は、もう時間も遅いから様子見だけにしなさい。夕食までには帰ってくるんだよ」

この時のオーナーの顔は、何故かこわばっているように見えた。

ペンションを出て約15分はたっただろうか。

獣道のような細い林道を行き草木をかき分けると、渓流に到着した。

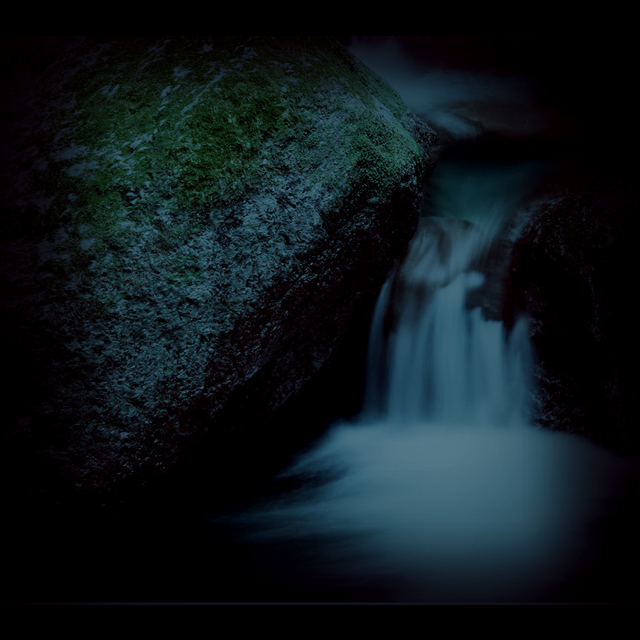

少し上流へ向かうと、確かに大きな滝がある。

思ったよりも高い落差だ。

僕らは興奮を抑え、すぐに糸を垂らすと5分と経たず佐藤の竿にヒットした。

30CM超えのイワナだ。

とても良い型である。

佐藤の初ヒットを皮切りに、たった1時間余りで合計15匹を釣り上げた。

「すごいな!本当に魚影が濃いよ。あ〜こんな所が家の近くにあればなぁ」

興奮しながら松村は言い、尺イワナの写真撮影に夢中になっている。

「あまり荒らさない方がいいかもな。このポイントだけで集中しすぎるのは良くないって。今時、こんな良い川は貴重だよ。それに―——」

佐藤の言葉を遮るように山本が口を開く。

「だったらさ、あの“イワナ止めの滝”の上流、行ってみないか」

佐藤は首を振りながら言葉を続ける。

「オーナーが言ってただろ、あの先には何もないって。この辺りの魚はスレてないみたいだし、少し下流でも釣れるよ」

「でもよ、この滝、本当に“イワナ止め”なのかな」

ふいに松村が、カメラをしまいながら言い出した。

これに佐藤が怪訝な表情で伺う。

「どういうことだよ」

「だって、何かおかしいと思わないか。“イワナ止めの滝”は、上流の上流———つまり源流に近い滝を意味するだろ?おれには、この滝がそこだとは思えないんだよ。確かにおれ達がいるこの場所は結構な上流だろうけど、これだけ深い山なんだから、もっと奥地があるんじゃないかな」

「———ここは“イワナ止めの滝”じゃないって言いたいのか?」

「そういうこと。」

松村は真顔でこっくりと頷く。

正直、それは僕自身も思っていたことだった。

これだけ豊かな山なのだから、もっと深い場所に“イワナ止めの滝”があるのではないか、と。

———それに、釣り好きであれば、もっと大物を求めてしまうのが心理である。

もしかするとこの先にいけば、とんでもない大物と出会えるのではないかと期待で胸が膨らんでしまう。

佐藤はため息をつきながら言った。

「あのな、地元の人間のオーナーが言ってたんだから間違いないだろ。それに、熊や猪なんかと出くわすのはごめんだぞ」

結局、僕らは一人反対する佐藤を説き伏せ、上流へ向かうことにした。

しかし、問題はどう登るかだった。

抜け道を探したが見つからない。

渓谷を登り、回り道をすれば恐らく行けるだろうが、得体のしれない山だけに、何時間かかるかわからない。

諦めかけたとき、山本の呼ぶ声が聞こえた。

山本のもとへ向かうと、ぶら下がっているハシゴを掴みながらなんとも誇らしい顔をしている。

滝の端にある岩場にこんなものがあったとは思いもしなかった。

随分古いハシゴだが、しっかりとした作りになっている。

誰が何の目的でこのハシゴを用意しているのかはわからないが、これでとにかく上流へいけることに、みんなのテンションは最高潮に達した。

苔などに気をつけて、慎重に登っていくと目の前には原生渓流のような光景が広がっている。

そこら中が絶好ポイントのようになっており、僕らにとっては思わず唾を飲み込んでしまうような感じである。

皆で歓声をあげ、早速竿を降るといきなり尺イワナがヒット。

僕らは続々と釣り上げて15分ほどで6匹という釣果———まさに入れ食い状態であった。

そして少しずつ落ち着きを取り戻した僕らの中で、ある疑問が生まれた。

———なぜオーナーは嘘をついていたのか。

奥の方へ目をやると、小さな滝があり更に上流へ続いている。

確実にこの滝は“イワナ止め”ではない。

オーナーがないと言っていたハシゴだってあったし、まるで、『これ以上奥へは進むな』と忠告していたかのようだ。

「多分、熊とか獣がいるからじゃないのか?それに、多分あのオーナー、俺達にこんな絶好ポイントを教えたくなかったんだぜ、きっと」

山本が水を飲みながらそう言うと、腰を上げて言葉を続ける。

「もっと奥に行ってみようぜ」

もう、誰も止まらなかった。

僕らの欲と好奇心がそうさせるのだ。

オーナーの忠告など、皆忘れていたのだった。

しばらく上流へ上がっていくと、だだっ広い滝壺が目の前に現れた。

辺りはいつの間にかすっかり薄暗くなっている。

滝は勢いよく流れ落ちているが、なんだか妙に静かな場所である。

さっきまではうるさいくらいの蝉時雨であったが、何故か蝉の鳴声は聞こえず、しん、としているのだ。

薄暗さも手伝ってか、少し不気味な雰囲気が支配している。

何より異様なのが、その滝壺周囲にはしめ縄が辺り一面に張り巡らされているという光景だ。

まるで、何かをここに“何かを”封印でもしているかのような―——

これ以上近づくな、と警告されているような―——

そんな緊張感が襲う。

なんとなしに4人とも黙り込んでしまった。

その静寂を裂くかのように、佐藤が口を開く。

「おい、あれ見てみろよ」

佐藤が指差す滝壺の隣岩の方に小さな赤い鳥居があり、その奥にはこれまた小さな社のようなものがぽつんとあるのだ。

こんな場所に似つかわしくない、妙な光景だ。

「何を奉ってるんだろうな」

山本の言葉に誰もが興味を持ったが、向こう岸にある為確認することはできない。

泳いで渡るわけにもいかないだろう。

すると、またも山本がとんでもないことを言い出した。

「とりあえずさ、せっかく来たんだから釣ってみるか」

「やめておいた方がいいって。このしめ縄といい、あの変な社といい、多分、ここは神聖な場所なんだよ。だからオーナーは行くな、って暗に言ってたんだろ、きっと。バチが当たらないうちにさっさと戻ろうぜ」

佐藤が慌てて山本を制する。

だがこの男はそんなことお構いなしに、仕掛けの準備をしはじめた。

「せっかくここまで来たんだぞ。お前らマジで手ぶらで帰る気か?大丈夫だって、よくある地方に土着してる迷信か何かだよ。ほら、お前らも釣ろうぜ」

目を爛々と輝かせながら山本は僕らに向き直った。

僕にはとてもじゃないがこんな異様な雰囲気の場所で竿を振り回そうなんて気にはならない。

それは、佐藤も松村も同じらしい。

佐藤に至ってはもう勝手にしろ、という感じで開き直っている。

「あーあ、お前ら馬鹿だな。よーし、50CMの大型目指すぞ」

山本はしめ縄をくぐって、意気揚々と滝壺に糸を垂らしてしまった。

思わず、僕らは全員黙りこくる。

仕掛けの浮きがゆらゆらと、滝の波紋で不安定に揺れている。

その時だった。

———誰か、見ている

僕は何者かの視線を感じたのだ。

憶測でしかないのだけれど、どこからかじっと見つめられているような・・

妙な感覚だ。

ここは一体どういう場所なのだろう。

佐藤の言った通り、もし何かを奉っている神聖な場所であるならば、オーナーはそのことを僕らにしっかりと伝えるべきではなかったのだろうか。

しかし、

熊などの獣が出るから―——

イワナ止めの滝だから―——

ハシゴも階段もない―——

嘘をついてまで、本当のことを言わなかった。

何故だろう。

しかし考えても仕方ない、正直に話して聞いてみよう―———

そう小さく決意したその時、山本が叫んだ。

「引いてるぞ!かかった!」

慎重に竿を上げると、大型のヤマメがかかっていた。

特徴である斑紋が妙に鮮やかに映えている。

「見ろよ、確実に40CMは超えてるだろ。信じられねぇ、こんなデカいヤマメが上がるなんて!ようし、もう一丁だ」

山本は再び竿を降る。

もう僕らにはそんなことどうでも良かった。

早くここを出たいのだ。

風が出てきて、木々がざわめき始める。

その時だった。

山本の竿が大きくしなった。

「お、おい、見ろよ、すげぇ引いてるぞ!さっきより全然デカい・・あっ!!」

山本が短く超えを漏らすのと同時に、竿が川に引きずり落ちた。

竿は見えなくなり、川底へ消えていってしまった。

山本はぽかんとしたまま動かず、僕らもただただ無言で突っ立ているだけであった。

「今の、絶対1Mは超えてるだろ!なんだあのすげぇ引き、俺の竿ごと持っていきやがった!」

堰を切ったように山本は言うと、興奮冷めやらぬ感じで頭をかき乱す。

そしてさっきの大物がかかった時に、誤って魚籠ごとヤマメを踏みつぶしてしまったようだ。

先ほどはあんなに跳ねていたヤマメがぴくぴくと痙攣している。

「ああ、でもあの竿高かったんだよなぁ・・。浮いてないかな」

高揚を抑えた山本がそうつぶやきながら首を伸ばし、水底を覗き込んだ瞬間、派手な水音と共に松村の体は川へ消えてしまった。

「!?松村!?どうした!おい!」

僕らはしめ縄をくぐり、慌てて岩辺に駆け寄り水面を見ると、ぶくぶくと気泡が出ているだけだ。

沈んでしまったのだろうか。

僕は思わず靴を脱ぎながら叫んだ。

「ヤべぇよ、山本が落っこちた!早く助けなきゃ!」

「落ち着けって、沈んでるんだぞ!助けに行ったってお前も溺れ死ぬだろ!それに―——あいつ水球部だったし、泳ぎは得意だから大丈夫だって!」

「そんなことも言ってられないだろ、服着たまんまだぞ。山本が死ぬ!」

僕と佐藤が緊迫したやり取りをしていると、松村が真っ青な表情で僕の腕を引っ張った。

「行かない方がいい」

「まっつんまで何言ってるんだよ、このままじゃ山本が―———」

松村の制する手を振り解こうとすると、言いづらそうに口を開いた。

「あのさ、俺、見ちゃったんだよ!」

「何をだよ?」

「―——手だよ。“何か”はわからないけど―——茶色の手が、山本を川へ引きずりこんだのを見たんだ」

松村の突然の発言に、僕の頭はくらくらしている。

「———嘘だろ?手、だって?“何か”って、なんだよ?何を見たんだよ」

「俺だってよくわからないよ!でも確かに、何かの手だった。だから、行かないほうがいい」

滝壺に再び目をやると、山本の姿は相変わらずない。

辺りは相変わらず不気味な程静寂に包まれている。

心臓はまだドキドキと高鳴っている。

嫌な汗と緊張感が常にまとわりついているようだ。

その時だった。

佐藤が滝の方に視線を送り、あっ、短く叫ぶ。

滝飛沫にまみれた水面が大きく揺らめくと、“何か”の姿が見えた。

頭や二本の腕、二本の足のようなものがシルエットで確認できる。

明らかに魚影ではない。

まるで、“人間のような生物”が滝壺を遊泳しているような―——

そんな強烈な印象を僕らに植え付けた。

しかし、はっきりとした姿は確認できない。

だが、恐らく人間でもなければ、魚でもないのは明らかである。

「なんだよ、あれ。イタチか?それにしちゃでかくないか」

震える声を必死に抑えるように、佐藤が言う。

どう見ても人間のようなシルエットなのだが、それを肯定してしまうのは今の僕らにとってあまりにも恐ろしすぎた。

———何より、あの謎の生物が山本を引きずり込んだに違いないと確信していたのは、きっと僕だけではないだろう。

「やばいよ、とにかく警察呼んだ方がいいよ。このままじゃ山本の奴、本当に―——」

そう松村が言いかけた時、後ろから滝の音に混じって怒号がこだました。

「君たち!!何故こんな場所にいるんだ!」

オーナーだった。

息を切らせて、僕らの方へ駆け寄る。

僕らは身に起こった事、山本が何かに滝壺へ引きずり込まれたことをまとまりなく説明した。

松村に至ってはオーナーが来てくれたことで安心したのだろうか、悲鳴に近い声をあげて嗚咽を漏らしている。

オーナーは松村を落ち着かせながら、岩場に転がっている魚籠に視線を下ろして、口を開いた。

「あの魚籠に入っている魚は―———ここで釣ったのか」

僕らは無言で頷く。

オーナーはため息を深くつくと、僕らに向き直った。

「わかった、わかったから、落ち着きなさい。君たちは―——先にペンションへ戻るんだ。あとはなんとかするから。とにかく、早くここから出て行くんだ」

この時のオーナーの鬼気迫る表情を、僕は一生忘れないだろう。

そこからのことは、あまり覚えていない。

僕らは釣り道具も拾わず、ひたすらペンションに向かって走った。

途中、恐らく何度か転んだのだろう。

ペンションに着く頃には、肘等に擦り傷がたくさんついている。

僕らは1Fのリビングでぼうっとしていた。

佐藤も松村も僕も、口を開くこともなく、時間だけがひたすらに過ぎていった。

何時間経っただろうか。

外はすっかり暗く、夜鳥の鳴く声が響きわたる。

———山本は、もうダメかもしれない。

いくら夏とはいえ、こんな山奥の源流に近い川じゃ水温はかなり低い。

それに、あんなに長い時間川にいたんじゃ、どう考えても溺れ死んでしまっているだろう。

何故、こんなことになってしまったのか―——

刻々と時間だけが過ぎていき、不安だけが募る。

絶望に暮れていた、その時だった。

ペンションのドアが開く音がして、僕らは一斉に振り向くとオーナーの険しい顔が現れた。

オーナーは僕らの顔を見つめると、にっこりと微笑む。

———そして、そこにはオーナーに支えられながらも元気そうな山本の姿があった。

オーナーの話によると、山本は滝壺の裏にある洞穴で気を失っていたのだという。

水を多少飲んでいたようだったが、おでこの擦り傷以外、体調に問題はないらしい。

山本は毛布にくるまって、何やら曇った表情を浮かべている。

「あそこは、一体どういう場所なんですか。あそこであんな目に遭うなんて、聞いてなかった。それに―——」

佐藤が怒りにも似た声でオーナーを問いただすと、山本がそれを遮るように制する。

「違うんだよ、俺達が悪いんだ。全部、俺達のせいなんだよ」

一瞬、沈黙が訪れる。

「何から、話せばいいかな」

するとオーナーは観念したように、静かに語りだした。

「あそこはね、“淵猿滝”といって、水神が奉られている場所なんだ。僕は淵猿滝を代々、防人として守っている家系なんだよ」

「水神・・ですか」

おうむ返しのように佐藤はつぶやく。

「ああ。僕がここでペンションをしているのは、そういう理由だ。君たちのような旅行者や釣り人が、不用意に淵猿滝へ近づかないようにするための監視役、といえばいいのかな」

コーヒーをすすると、言葉を続けた。

「君達も、見たんだろう。生き物を」

「あれは―——一体、何なんですか。山本を引きずり込んだのも、その、妙な生き物ですよね」

松村の言葉に、オーナーは無言で頷く。

「もっと、たくさんいたんだよ。———昔はね。古い時代から、あれは日本の固有種でね」

オーナーはそう言ってひと呼吸つくと、再びポツリポツリ話しはじめた。

「昔は、ここらの山や川は、今よりもっと綺麗だった。でもゴミの不法投棄や環境汚染やらで、段々と汚れてきてね。“彼ら”の住処が時代と共に追われていってしまった。そこで、その事態を重く見た僕の先祖が“彼ら”を淵猿滝で保護しようと立ち上がり、防人として代々守っているんだ。それでも随分と個体数も減って―——今じゃ確認できているのはたった12頭だ。一昨年までは14頭いたんだが・・やはりこの辺りも少しずつ汚れてきているんだな。“彼ら”は綺麗な清流にしか住めないから」

———それに、と、オーナーは言葉を続ける。

「“彼ら”は人間を憎んでいるんだ。そりゃそうだろうな、自分勝手に自然を壊して、住む場所まで無くしかけているんだから。それに、“彼ら”はあの場所での生殺与奪を決して許さない。恐らく、普段見慣れない人間がいきなり現れて、釣りをしたのに驚いてつい脅かしてしまったのだろう。でも、決して凶暴な生き物ではないよ。自分たち自身も、生殺与奪を嫌っているように、命を奪うことはしないさ」

この言葉に、山本の顔が僅かに曇った。

それをオーナーは確認するように、ちらりと山本を見る。

「だから、山本は無事だったんですか。山本がその―——洞穴にいるなんて、よくわかりましたね」

「うん。山本君がいた洞穴は“彼ら”の住処の一部でね。子供の頃、僕自身もあそこで溺れてしまった時、“彼ら”に助けられてあの洞穴に運ばれたんだ。まぁ、僕とは顔なじみだったから、助けてくれたんだろうけど」

僕はなんだか煮え切らない気持ちでいた。

オーナーの話はなんだかひどく遠回りで、理解しがたいものだったからだ。

だから、単刀直入に訊ねてみた。

「あの小さな社みたいなものは、その―———、水神を奉っているんですよね?つまり、あの生き物を水神として、淵猿滝で奉っているってことですか?」

僕の問いに、オーナーは苦笑する。

するととんでもない答えが返ってきたのである。

「僕らの先祖は“彼ら”のことを、水に住む人間と書いて“水人”と呼んでいる。日本各地に、水神信仰があるのは知っているかな。恐らく、それは長い歴史の間で“水人”が“水神”に訛ってしまったのだと、考えている。———勝手な憶測かもしれないがね、きっとそうに違いないと思ってるんだ」

僕らは、全員ぽかんとしている。

あまりにも突拍子もない言葉だったからだ。

オーナーはこう締めくくった。

「———でもね、やはり水神は水神だと―——時々考えるんだ。川を掌る神様だから、実体なんてないだろう?つまり、社はあの川全体そのものを奉っているだけであって、“水人”はその自然のサイクルに住む一部の生物に過ぎない。虫や動物———もちろん、我々人間と同じようにね。ちょっと、わかりづらいかな」

そう言うとオーナーは大きく息をつき、僕の目をじっと見つめていた。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

次の日、僕たちは予定を切り上げて早々に帰る事にした。

ペンションを出る際に、オーナーからあることをお願いされた。

「今回のことは、君達の胸にしまっておいて欲しいんだ。淵猿滝をそっとしておきたいから。この通り、頼むよ」

オーナーに同意し帰路につくと、

お互いに、絶対に口外しないよう固く誓い合い、僕らは別れた。

後から調べたことだが、オーナーの言う通り水神伝説は各地で残っているようだ。

だが、“水人”という記述はどの文献を探してもなかった。

そして、ある文献で気になる記述を発見した。

『東北地方のある地域では、水神信仰が盛んであり昔から多くの人から親しまれている。また、水神信仰の正体は河童という説を唱える学者もおり、その呼び名は

猿候(えんこう)・

wallpaper:162

淵猿(ふちざる)・水蛇(ミズチ)など、地方によって様々である』

終

作者タカミヤ