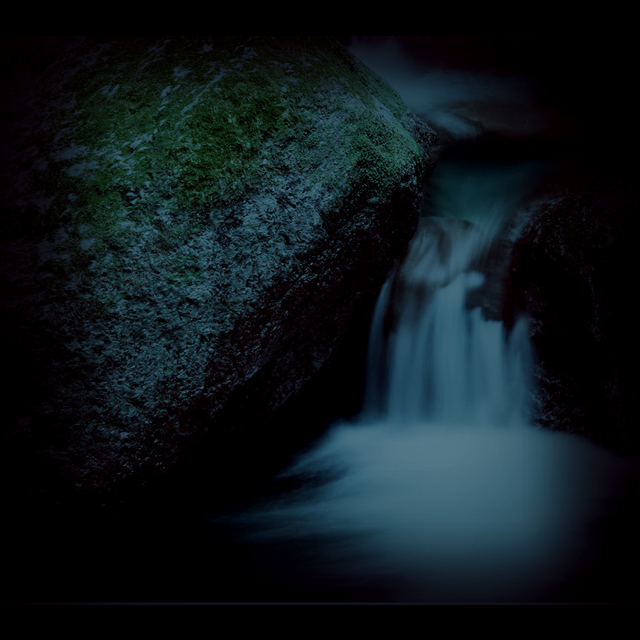

―――ここは、どこだろう?

辺りは仄暗く、目の前に見える光が徐々に遠ざかっていく。

これはいけない、と身体をよじったりしたが手足がうまく動かせない。

しかし、不思議と恐怖心なく、この状況をなぜか潔く受け入れていた。

―――私はもう死ぬんだ

そんな思いが過ぎった刹那、体がフッと軽くなり、何かの力によって私の体は光に向かっていった。

separator

あまりの寝苦しさに私は目を覚ました。

寝ぼけ眼でスマホを覗くと、時刻はAM4:56と表示されている。

大きな溜息を吐くと、そのまま布団を足で跳ね除けた。

―――また妙な夢を見た。

最近何度も見ている夢だからもう慣れているのだが、やはり気持ちのいいものではない。

この夢を見た時は、決まって寝覚めは最悪である。

しかも、1ヶ月前に叔母の家に来てから夢見の間隔が狭まり、ここ一週間はほぼ毎日と言っていいほどこの奇妙な夢で起こされるのだ。

私は汗でぐっしょり濡れたキャミソールを無造作に脱ぎ捨てると、キャリーケースから取り出したTシャツを着なおす。

古めかしい扇風機の羽がカタカタと音を立て頼りなく回っているが、この部屋の通気性上、あまり意味がないらしい。

窓の網戸を開け顔を外に出すと、磯の匂いがひんやりとした風と共に鼻をくすぐる。

8月下旬も、まだまだ夏真っ盛りだ。

―――今日もまた暑くなるな

そんな事をぼんやり考えながら、朝焼けを眺めていた。

AM7:30。

階段を降り1階へ行くと、叔母が忙しいそうに台所で朝食を作っていた。

叔母は私に気づくと、ニコッと笑う。

「おはよう梨花、もう朝ご飯できるからね。コップとお箸出しておいてくれる」

叔母に言われるまま食器棚から取り出しテーブルへ4人分並べる。

するとソファに座る叔父がだらしなく大きなあくびをしていた。

「おじちゃん、眠そうだね。また昨日遅かったんでしょ、すごくお酒臭いよ」

私は意地悪くそう言うと、叔父は読んでいた新聞を畳みながら笑う。

「自治会の勉強会が多くてね、こっちも困ってるんだよ」

「勉強会っていう名目の飲み会でしょう?政治家じゃないんだから程々にしてよね」

叔父の言葉に叔母が釘を刺す。

―――そうそう、と叔父は話を変えるように言葉を続けた。

「梨花ちゃん、研究の方はどう?捗ってるのかい?」

私は大袈裟に首を横に振る。

「もう全然だよ、行き詰まっちゃってさ。ウミウシの生殖行動と配偶子形質の関係性に起因する事象も―――」

「―――はい、先にご飯!難しい話は後でね」

叔母が会話に割り込みながら言うと、椅子に座るよう私達に促した。

私は、大学院で海洋学を専攻している。

実家は都内にあるのだが、夏休みを利用して、母の妹にあたる叔母の家へ居候させてもらい卒業研究に取り組んでいる最中である。

ここは小さな港町であるが、海まで徒歩10分で行ける立地と、研究対象である海洋生物が豊富な事が私にとって願ってもない好環境であった。

子供のいない叔母夫婦は、私が小さな頃から非常に可愛がってくれていた事もあり、居候について2つ返事で快諾してくれたのだ。

―――いただきます、と手を合わせると、誰も座っていない席に、叔母はおもむろに顔を向ける。

「今日は、圭介の好きな鯵の干物だからね。たくさん食べなさい」

叔母が無人の席にそう語りかけても、美味しそうな朝食が静かに湯気を立てているだけであった。

その奇妙な光景を叔父はただ黙って見つめている。

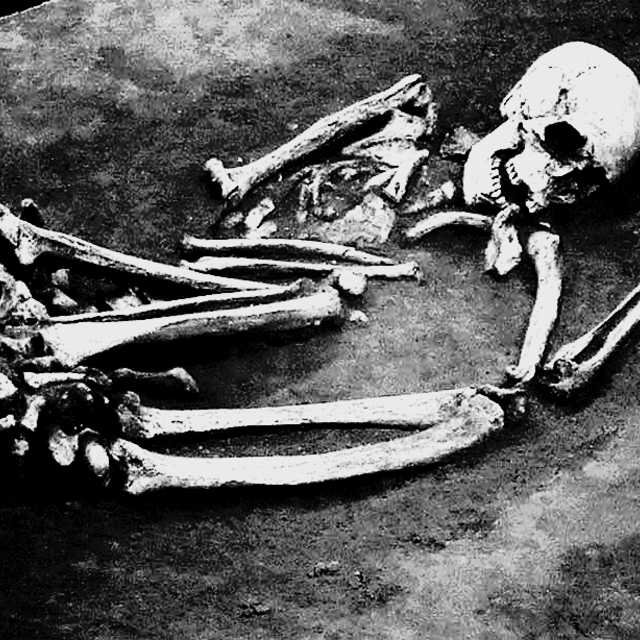

以前、叔母夫婦には「圭介」という一人息子がいたのだが、17年前に海難事故に遭い亡くしている。

圭介は私より1歳年下で、幼い頃よく遊んでいた。

「お姉ちゃん、お姉ちゃん」と私の後をついてくる可愛らしい姿をまだ覚えている。

亡くなってからも、叔母はを圭介の分の朝食を毎日欠かさず用意しているらしい。

今では圭介の死を受け入れているが、当時は生活が荒れてしまい、大変だったそうだ。

―――もし圭介が生きていれば、今年で22歳になっていた。

そんな事を考えると、私も胸がチクリと痛むのだ。

「梨花、おみおつけ早く飲みなさい。冷めるわよ」

物思いにふけりぼぉっとしていた私は、叔母の言葉で食事を再開した。

味噌汁をすする私に叔母は言葉を続ける。

「卒論は終わりそうなの?そろそろ夏休み終わりそうじゃない、梨花がいつまでもここに居たって私達はいいんだけどね。あんたはそうもいかないでしょう?」

「”卒論”じゃなくて”卒研”ね、おばちゃん。さっきもおじちゃんと話してたけど正直まずいかも。だから今日はもうちょっと奥の磯に行ってみようと思う。テトラポットの奥に、干潮になるとだだっ広い磯場があるでしょ?もう少し日が昇れば―――」

「あそこはダメよ梨花。」

私の言葉を遮るように叔母は言うと、叔父がそれに被せるように言葉を続けた。

「あの磯場は地形上、潮の満ち引きが激しいんだよ。海の状況によって大きく左右されるから、干満時間が当てにならないんだ。地元の人間もあまり近づかないからね。それに―――」

叔父は一呼吸置くと、私の眼をじっと見つめた。

「この辺りの海には、”海天狗”が出るからね。あまり人がいない所に行かない方がいい」

―――海天狗

叔父の話によると、海に棲む悪い神様で、“海の死神”とも呼ばれているのだとか。

この土地に古くからある伝承で、昔から海で起きる凶事は全て海天狗の仕業だと考えられており、この土地に住む人間は海天狗伝説を畏怖している。

海天狗によって命を奪われた者は成仏する事ができず、未来永劫海を彷徨うのだと伝えられているようだ。

その姿・出で立ちは名前の如く、まるで天狗のような時もあれば、修行僧や僧侶のような時もあり、時折浅瀬に来ては人の魂を食らう為に海へ人間を引きずり込むのだという。

「でも、おじちゃん、それって言い伝えでしょ?オカルト話じゃん」

「うん。でもこの土地に住むほとんどの人間が、海天狗伝説を信じているのは確かだよ。おじさんもね、小さいころよく言われたもんだよ。“魚を綺麗に食べないと海天狗様に祟られるぞ”ってね」

叔父は笑いながらそう言うと、納豆を慌ただしくかき混ぜる。

ーーーとにかく、と叔母が口を開いた。

「あそこには近づいちゃダメよ。あんたはもう成人しているけれど、まだ学生だし姉さんから預かってる大切な子供なんだから。漁るなら、港近くにしなさいね」

ーーー圭介の事もあったからかな。

念を押すように言う叔母を見ながら、私はそう思ったのだが、この時の叔母の眼には、不思議な光が宿っていた気がした。

separator

朝食を済ませ叔母の家を出た私は、ライフワークである磯場へ向かった。

太陽が容赦無く照りつけるが、自転車で坂道を下ると少し湿った海風が体を冷やしてくれる。

磯場に着くと、早速磯の観察に勤しんだ。

2時間はあっという間に経っただろうか。

突如テトラポットの上から、男が声をかけてきた。

逆光で顔はよく見えなかったが、笠のような大きな被り物をしているのが印象的だ。

「そろそろ潮が戻りそうだから、お上がりなさい」

その言葉に私は首を傾げ、腕時計を見ると大きな声で返答する。

「もうですかぁ?まだ、満潮には早いんじゃないんですか?」

「いつもならそうなんだが、今日は海の様子がおかしい。悪い事は言わんから、もうその辺にして帰りなさい。」

無機質な声、という事もあったが、何より男の妙な命令口調に少しムッとした私は、でも―――と言いかけ見上げると、男はいつのまにか姿を消していた。

風や波は穏やかで、私の眼にはいつもと同じ光景にしか映らなかったが、頭上ではウミネコやカモメが喧しく鳴いている。

ーーー仕方ないな、今日はもうやめようか

そう考えた私だったが、突如今朝話をしていた磯場の事を思い出した。

満潮になると言っても、この様子だとまだ2時間程は平気なはずだ。

ーーー少しだけ、少しだけならーーー

急いで自転車に跨った私は、叔母達への罪悪感を感じながら例の磯場へとペダルを漕いだ。

自転車を停めて磯場を見下ろすと、なるほど、漁港近くの磯場と違い複雑な地形をしていた。

しかし、あまり荒らされている様子がなく非常に綺麗な状態であったが、人気もない事も手伝い、妙な静けさと独特な雰囲気に包まれている。

不思議と、この場所だけ海鳥の姿も見えなかった。

心配していた潮も問題なさそうだったので、私は気分揚々と磯場へ入り、観察や採取を始めると、やはり睨んだ通り、非常に生態系が豊富である。

時間があまりない私にとって、まさに天からの恵みのように感じられた。

時間も忘れ、作業に没頭していた私は海水が膝丈上まできていることに気づいた。

時計を覗き込むと、到着した時刻から1時間半経過していた。

あの時の男が忠告した通り、海の様子がなにやらおかしいようだ。

しかも遠浅の磯場ということもあり、いつの間にか奥の方へに進みすぎてしまっていた。

そろそろ戻らないと、と、背負っていたリュックに観察道具等をしまい、陸を目指し歩を進めようとしたが潮の流れが想像以上に荒れており、うまく前へ進む事ができない。

岩場の高低差も激しく、非常に歩きづらい。

―――まいったな、おばちゃん達の言う通りにすれば良かった

そう思った瞬間、突如後ろから激しい波が私を襲い、私の体をあっという間に海へ引き込んでいった。

separator

ーーーここはどこだろう?

辺りは仄暗く、目の前に見える光が徐々に遠ざかっていく。

ーーーあぁ、そうだ、これは夢で見ていた感覚だ。正夢だったんだ

まるでデジャヴの様な、奇妙な感覚のまま体は海底へとゆっくり沈んでいる事を何となく理解していた。

ーーー私は、もう死ぬんだ

死という覚悟が脳裏に過ったその時、頭の中で懐かしい声が響いた。

ーーーお姉ちゃん、もう大丈夫だよ

その”声”と同時に、目の前に大きなウミヘビのような生物が現れたのだ。

朧げにそれはまるで龍のような、神聖なものに私の眼には映ったが、頭の中では姿は違えど、それが圭介だという事を確信していた。

意識が徐々に遠のいていく中、体が光に向かって急浮上していく感覚がわかった。

separator

私が目を覚ましたのは、その日の夕方であった。

例の磯場から1キロ以上離れた、漁業場の網に引っ掛かっている私を、漁師が発見したらしい。

全身に擦り傷があるものの、脳波にも異常は見つからなかった。

漁師達の話によると、奇跡的にうまく潮の流れに乗って大事には至らなかったのだという。

その日のうちに退院し、叔母達には当然大目玉を食らったが、圭介の事は話さなかった。

叔母達にとって圭介という存在はかなりセンシティブであるし、圭介の死と私の一件がタイムリー過ぎて、不謹慎に思えたからである。

何より、意識が混濁していたし、私の思い過ごしであったかもしれない、と半ば強引に思い込むようにしたのだった。

そして翌日の正午、私は圭介の墓参りをする為、この町の寺に訪れた。

圭介が私を助けてくれたのかもしれない、と深層心理では考えていたのだろう。

どうしても、御礼が言いたかったのだ。

献花し手を合わせ、しばらく墓石を眺めていると、住職と思われる御坊さんが掃き掃除をしながら私に声をかけてきた。

「こんにちは。お墓参りですか、この暑い中御苦労様です」

「ーーーあ、いえ、そうですね、はい」

別段疚しい事もないのに、何故か戸惑った様子で返答すると、思いも寄らぬ言葉が返ってきたのだ。

「あぁ、その子が貴方を守ったのですね」

私がぽかんとすると、住職はゆっくりと微笑み私をじっと見つめた。

「なるほど、血縁関係にある方なんですね。とても優しい空気が貴方を包み込んでらっしゃる。」

「どうしてわかるんですか?何か知っているんですか?」

「どうです、冷たいお茶でも。よければ本堂へいらっしゃい。こちらへどうぞ」

言われるがまま、私は住職のあとに続いた。

招かれた本堂はクーラーがよく効いていて、生き返るようだった。

私が差し出された緑茶を半分ほど飲み干すと、住職が唐突に口を開く。

「お恥ずかしい話、最近じゃ檀家さんもめっきり減りましてね。これも、時代の流れなんでしょうな。もっぱらご近所さんの愚痴聞きや人生相談等ーーーまぁ、諸々ですな。暇でいけない」

そう言いながら微笑むと、住職は静かに緑茶をすする。

私は言葉を選びながら、話を切り出した。

「あの、さっきの話なんですけど、なんていうか、圭介の事を知ってらしたんですか?」

一瞬の沈黙の後、住職は私の目をじっと見つめる。

「ほう、圭介くんという名なのですか。私は存じ上げませんがーーー長い事坊主をしとりますとね、不思議と色々な事が見えてくると言いますか、わかるものなんですよ。貴方を包む空気感がそれを教えてくれる。ま、わかる人間にはわかるでしょうな」

私は堰を切ったかのように、昨日起きた事を全て住職に話すと、住職は一呼吸置き意外な言葉を口にした。

「ーーーこの土地に伝わる海天狗伝説を、ご存知で?」

「ええ、親戚から聞かされました。何でも、海の悪い神様だとか」

私は若干戸惑いながら答えた。

「うん、今の若い人達はそう認識しとりますな。海天狗は、悪さを働き人間の命を奪う死神であると。」

住職は頷きながら、更に言葉を続ける。

「貴方の身に起きた事と、圭介君の事、そしてこの土地の言い伝えは全て因果がありましてな。それらを説明するには、多少の時間が必要です。これから私が話す事を、信じるも信じないも貴方の心に委ねますがーーー聞く気はおありですかな?」

私は訳の分からないまま黙って頷くと、住職は静かに語りだした。

ーーー遥か太古の時代、日出ずる国として、日本という国が形成された頃まで遡る。

かつて、この日本には“八百万(やおよろず)”と呼ばれる神々が存在していた。

それらは、国の秩序と摂理、ありとあらゆる生物の繁栄を守る事を、天より命じられた。

そして、天は八百万の神々を海や山、川・森・木・土・道等、あらゆる場所・物に宿された。

当然、この土地の海にも“オオミウミノミコト”という名の八百万の神が存在していた。

オオミウミノミコトはとても温和で優しく、知性に溢れ人間達を常に見守っていた。

人間も、そんなオオミウミノミコトに対して敬意を払い、信仰の対象として崇めていた。

オオミウミノミコトは、人間達との共存する事にいつも歓びを感じ、幸せだったのである。

しかし、ある大きな問題があった。

この土地の海は非常に気性が荒く、人間が命を落とす事が多々あった。

時には大津波によって、数百人の尊い命を奪い去って行く事もある。

八百万の神々の中でも、とりわけ人間好きで優しかったオオミウミノミコトは、この事に大変胸を痛めていた。

八百万の神とはいえ、あくまでも自然の中に共存する“摂理”に過ぎない。

人間に知恵や恩恵は与えられても、生き死にや未来を変える事はできないのだ。

ーーーどうすれば、使命を全うする事ができるのだろうか

ーーーどうすれば、大好きな人間達を守る事ができるのだろうか

そしてオオミウミノミコトはある決意をする。

それは、悪鬼と名高い天狗の仮面を被り、自らを“海天狗”と名乗る事で、この荒海から人間を守ろうと。

つまり、人間達から恐れられる存在になる事で、不用意に海に近づかせないようにする事であった。

それからは、オオミウミノミコトは”海天狗”として、海が荒れる日に人里へ姿を現しては恐ろしい形相で悪さを働いた。

漁船や漁場を破壊したり、時には海へ続く道に石や土砂を落としたりもした。

そんな中、生活がかかっている人間達が無理に漁に出て死人が出ると、それもオオミウミノミコトのせいにされた。

当然の如く、人間達はオオミウミノミコトを忌み嫌うようになり、やがて人間達も海天狗と呼ぶようになる。

そして、海やこの土地で起こる凶事は全て海天狗の仕業とされ、恐ろしい“海の死神”という烙印を押される事となったのである。

この真実を知った神職、つまり住職の先祖が事実を流布しようとすると、オオミウミノミコトは頑なにそれを望まなかったという。

何故か、と神職は理由を尋ねると、こう答えたという。

―――人間は良い生き物だが、思い上がる節がありすぐに忠告を忘れてしまう。だから、私はこれから未来永劫、海天狗としてこの海で守り続ける。“仮面の真実”を知っている者は、そなたと、そなたの家系の者だけでよい

これを聞いた神職は、オオミウミノミコトの決意と信念に水を差してはいけないと、心を打たれ承諾し、ある約束をした。

―――未来永劫、子々孫々後世に渡るまでオオミウミノミコト様の為に、静かに祈り続けます。決して灯火が絶えぬよう、この真実を代々受け継ぎ語り続けます。そして、穏やかな凪の日には必ず供物し、感謝し続けます

そして、時代の流れと共に、“オオミウミノミコト”という名の神は歴史から姿を消し、今日では真実を知る者達のみがひっそりと語り継いでいる。

ーーー全ては、人間を守る為に。

「これが、海天狗伝説の真実とされています」

住職の言葉と同時にコップの中の氷が溶け、カラン、と音が鳴る。

私は足が痺れていた事も忘れていた。

「それは―――なんていうか、辛い事ですね」

「オオミウミノミコト様の悲しみは、計り知れないものだったでしょうな。優しい神様のようでしたからね」

そう言った住職の顔は心なしか、寂しそうに見えた。

この人も大変な宿命を背負って生きていると思うと、たまらない気持ちになる。

遠慮がちに私は口を開いた。

「あの、でもどうしてこんな大事な話を私なんかに?私は部外者じゃ―――」

「部外者だから、ですよ。オオミウミノミコト様はこの土地に住む人間達に真実を知られたくなかったのです。それに、まだ続きがありましてな。“海童子”というのは聞いた事はおありですかな?」

「うみ…わらしですか?」

「ええ。海童子は、オオミウミノミコト様の弟子と云われておりましてな。この海で亡くなった人間は、海童子となり、生まれ変わる輪廻の狭間で、徳を積む為に海の平穏を守っていく、と代々伝えられとります。海で危険が迫った人間を助けたりする実に良いものですよ。文献によると、嵐の後龍のような姿で近海を舞泳ぐ、と記述もある。十中八九、貴方は海童子に助けられたのですよ。」

「つまりーーー、それが圭介なのではないかと?海童子となった圭介が、私を助けてくれたという事ですか?」

住職は、私の言葉に静かに頷いた。

半ば信じられなかったが、住職の言葉には不思議と妙な説得力があった。

なにより―――と住職は言及する。

「貴方がこうして生きていて、今私とお茶を飲んでいるのが論より証拠ですよ。それでいいではありませんか」

そう言うと、住職は目尻に深くシワを作りながらゆっくりと微笑んだ。

確かに、海天狗の定説通りであれば、私はあの時死んでいただろう。

圭介は海童子として海で生きていて、オオミウミノミコトに代わって私を助けてくれたーーー

そう思わざるを得なかったのである。

separator

wallpaper:742

そして寺を出る際、住職が私を呼び止めるとこう言い加えた。

「人間には通常、いくつかの相があるのですが貴方には所謂、水難の相が一切見られません。恐らく死ぬまで、水に起因する事故はないでしょう。それでは、お元気で」

寺を後にした私は、例の磯場へ行くと、相変わらず静かに海が佇んでいるだけであった。

海に向かって一礼をして、途中買った花を岩場へ立てかけると、静かに手を合わせる。

帰路に着こうと海に背を向けようとした時だった。

あの時、私に忠告してくれた笠を被った男が岩場に座っていたのを、一瞬であったが見逃さなかったが、振り向き二度見してもその姿はなかった。

海から吹く風は、潮の匂いが混ざりつつも秋を雰囲気を漂わせていた。

作者タカミヤ