迷子になってしまった。

夏祭り、暑苦しい浴衣を着せられて、少年は両親に連れられて歩いていたが、両親の姿を見失ってしまったのだ。

もう小学4年生なので、泣きながら歩くのも恥ずかしいが、泣きそうな勢いで両親の姿を探した。

あまりに金魚を掬うのが上手いお兄さんに見とれていたのだ。そのお兄さんは、真っ黒な髪の毛に、切れ上がった涼しげな目元がまるで女の人みたいに綺麗だった。肌の色は白く、真っ黒な浴衣が印象的で、まるでこの世の物ではないような雰囲気を醸し出していた。

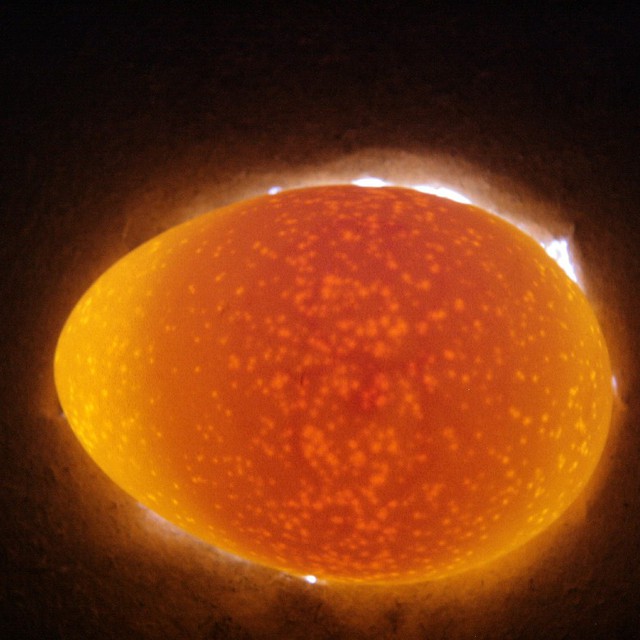

赤い出目金を僕に差し出してきた。少年にくれると言うのだ。差し出された金魚は、水を入れた袋の中を泳いでおり、お兄さんの黒い浴衣を透過して、まるで宇宙を彷徨う金魚のようであり幻想的だった。少年がお礼を言って、振り返ると両親はもう居なかったというわけだ。

出店の一軒一軒を必死に探したがなかなか両親は見つからない。その時、ふいに暗がりから声をかける者がいた。

「おや、僕は迷子かい?」

そこには、これまで少年が見たことも無いような、綺麗なお姉さんが座っていた。少年は浴衣を着て、両親を必死で探していたので、汗まみれなのに、そのお姉さんは巫女さんが着るような着物を着ていて、しかもその生地は見たこともないような虹色のような色の繊維で織られており、まるで今の季節が冬であるかのように、汗ひとつかかず、涼しげな顔でそこに座っていた。

お姉さんの座る屋台には、真っ白な卵が所狭しと並べてあり、食べ物ばかりの屋台と一線を画しており、摩訶不思議な雰囲気の店であった。

「うん、お父さんとお母さんとはぐれてしまったの。」

少年は、その人に助けてもらいたくて、すがるような目で見つめた。

「そうかい。じゃあ、そこの卵を好きなのを持っていくがいいよ。」

そう言うと、形の良い唇を両端に引いて笑った。少年は両親を探して欲しいのに、女は卵を持って行けという。まったく話がかみ合わないことに少年は戸惑いを覚えた。

「あの、迷子になったんです。警察の人に知らせてください。」

少年がそう訴えると、その女は静かに笑うばかり。

「その卵を持っていれば、僕の両親にきっと会えるよ。持ってお行き。御代はいらないよ?ただしタダではないけどね?」

御代はいらないけど、タダではないとはどういうことだろう。

少年はそう言われ、半信半疑で、一番手前の卵を手に取ろうとした。

その瞬間、卵がパンッと音を立てて爆発した。

その瞬間に、割れた卵から緑色の汁が飛散し、少年の浴衣に飛び散ってしまった。

猛烈な腐臭がした。あたりは、その腐臭に騒然とし、ちょっとした騒ぎになった。もちろん少年もそのにおいに耐え切れず、思わず口と鼻を手で押さえた。卵屋の女はその強烈な臭いにも微動だにせず微笑んでいた。

「っくさ、臭い!」

あたりは阿鼻叫喚となり、その店と少年は遠巻きに取り残された。

騒ぎを聞きつけたのか、ようやく両親の顔が見えた。

「おとうさん、お母さん!」

少年が駆け寄ると、両親は思わず顔をしかめた。

「どこいってたの?どうしたの?そんな酷い臭いをさせて。」

口と鼻を覆いながらも少年に畳み掛けた。

「そこの店で、卵を持っていくようにお姉さんに言われて手で触れた瞬間に卵が爆発して、中身が浴衣に飛び散ったの。」

と少年が指を指す先には、その店も女の存在も消えうせていた。

「あれ?確かに、そこに・・・。」

「とにかく!家に帰って着替えるわよ!」

そう両親に手を引かれ、祭りもそこそこに引き上げたのだ。

家に帰って、浴衣も体も洗ったが、いつまでたってもその臭いは消えなかった。

あくる日、学校に登校するも、臭いは消えず、同級生からずいぶんとからかわれた。

あれからというもの、少年は臭いにやられたのか、いっさい食欲がなくなってしまった。

食欲が無いというより、まったくおなかが空かない。

少年の好物の物を作り、母親はあの手この手で少年に食べてもらおうと努力するもまったく効果はなく、少年にしみついた臭いで、家族も何となく食欲がなくなってしまった。

「おかしいわね。ちゃんとお風呂にも入ってるし、服も綺麗なものを着せてるのに。」

母親は悩んだ。あの卵騒動から依然として、少年の体からは腐臭が漂っているのだ。

食事をせずとも、少年は元気だったので、とりあえず学校には通っていた。ただし、友人は相変わらず遠巻きに彼を拒絶するので、少年は孤立してしまっていた。そんな少年をあわれに思ったのか、同級生の女の子が大丈夫?と近寄ってきた。その時、少年は猛烈な空腹に襲われた。その女の子から良い匂いがしたのだ。

食べてしまいたい。

少年は、自分がとっさにそう思ったことに戸惑った。なぜ、女の子を食べてしまいたいと思ったのか。

少年は、怖くなって走ってその場を逃げ去った。残された同級生の女の子は呆然と、彼を目で追った。

少年は家に帰る途中に、車に轢かれてしまった猫を見つけた。また少年にどうしようもない空腹感と食欲が襲い掛かる。少年は、道路わきにしゃがみこむと、あたりを見回した。誰も居ないことを確認して、猫の轢死体を食べた。美味しい。なんて美味しいんだ。遠くから車が来るのを確認すると、慌てて道路から少年は離れた。

「僕、どうしちゃったんだろう。」

少年は自分の衝動と行動に自ら驚き悩んだ。あの死体は、僕と同じ匂いがする。

少年は、自分の匂いが死臭であることに気付いたのだ。ゾンビ。いつか映画で見た、あれと同じだ。

ゾンビが次々に人に襲いかかって、人を食い荒らす。僕、ゾンビになっちゃったんだろうか。

ああ、中途半端に食べたらおなかが空いた。

そうだ・・・。

少年は、どうしても我慢ができなくなり、家に帰りつくと、ある番号に電話した。

「もしもし、中村さん?さっきはごめん。ちょっと用事があるんだけど。僕の家まで来てくれない?」

少年の両親は共働きで留守である。少年は、台所から一本の包丁を持ち出し、パーカーの中に隠し持った。

やがて、少年の家のチャイムが鳴らされた。

「こんにちは。中村です。」

作者よもつひらさか

まー様のお話「夏の日の卵」http://kowabana.jp/stories/29199

のオマージュを書かせていただきました。

夜の卵と勝手にコラボです。