どのあたりから、記憶が無いんだろう。

気がつけば、俺は、小さな路地裏を歩いていた。

この町に越して来て1年になる。

会社での俺の居場所は無くなっていて、言えばこれは左遷というやつである。

この小さな田舎町に左遷になった時には、それなりに自尊心が傷ついたし、無能のレッテルを貼られ、今までとはまるで違う内容の作業をする本社の下請工場に出向という形で出されたのだ。

今までは、本社で総務職に従事していたが、度重なるミスで、向いてないとみなされたのだろう。

しかし、いざ従事してみれば、単純作業でやり甲斐はあまり感じないが、気分的には楽になった。

本来であれば、本社は、俺が自主退職することを望んだのだろうが、意外と居心地が良くなったのだ。

転職なんてしても、どうせいつまで経っても良い仕事が見つからずに、フリーターになるのがオチだ。

それからというもの、俺の生活は、工場と自宅を行き来するだけの生活。

親しい友人も無く、趣味もない。

同じ道を通って、会社に通い、帰って眠るだけ。

面白みも無いが、ストレスもなかった。

気分転換に、いつもと違う道を通ってみようなどと思ったのが間違いだった。

1年も住んでいれば、それなりに土地勘みたいなものは身につくと思っていたが、道に迷ってしまったのだ。

おかしい。確かにこの路地は、大通りに繋がっているはずなのに、いつまで経っても大通りに面した、自分の家に帰りつけない。それにしても、この路地裏は、どこか古臭い軒並みばかりである。

ビニール製のひさしが突き出しているタバコ屋であったり、土間にテーブルを並べただけの、駄菓子屋があったりして、まるで昭和にタイムスリップしたようだ。

「マジかよ、喫茶店にインベーダーの筐体があるぜ。」

俺は喫茶店の窓から、中をうかがった。

それは、何十年も前に流行ったようなゲーム機で、昔は喫茶店などでは、その筐体の上に平気で飲食物を置いて食べさせたりしていたそうだ。

「こんな路地裏、今まであったっけなあ?」

いくら路地をグルグル回っても、一向に大通りに出られないことに苛立ちを感じ、たまたま店先を箒で掃いていたおばちゃんに道を聞いてみることにした。

「あのー、どう行ったら大通りに出られるんですかね?」

俺が訊ねると、おばちゃんはピタリと手を止めた。

俺を上から下までジロリと見ると、箒を真っ直ぐ振り上げて言った。

「これを真っ直ぐ行って、左だよ。」

「ありがとうございます。助かりました。」

そうお礼を言うと、おばちゃんはニヤリと不穏に笑った。

まあ、あれが精一杯の笑顔なんだろう。

ところが突き当りを左に行っても、一向に大通りに出られる気配が無い。

そこで、俺はまた、小さな古本屋の店先で、はたきをかけているおじいさんに聞いてみた。

「あのー、どう行ったらこの路地を抜けられますか?大通りに出たいんです。」

「ここを抜けるだと?」

またまた、俺は上から下までジロジロと見られた。

なんか、感じ悪いな、ここの商店街は。

するとおじいさんは面倒くさそうに

「これを真っ直ぐ行って、右だ。」

と教えてくれた。

「どうもありがとうございます。」

感じが悪いことをいちいち目くじらを立てていてはこちらが疲れる。

俺はまた道を真っ直ぐに行き、今は右へと進む。

「おかしいな。」

いつまで経っても、グルグルと、路地を回っているような気がする。

俺は、もしかしたらよそ者だからからかわれているんだろうか。

途方にくれた、

もう動き回ることに疲れてしまった。

どこかで休みたい。

そう思った時に、目の前にコンビニが見えてきた。

「助かったぁ。こんな所にもコンビニ、あるんだな。」

そのコンビニだけが、昭和の風情を残したこの路地裏商店街で浮いていた。

しかし、コンビニにしては、やけに看板が薄暗い。

しかも、見たことも無いロゴのコンビニだ。

看板は煤けてしまって、何と書いてあるのかすらもわからない。

まあ、外から見た目、コンビニだから、腹も減ったし喉も渇いたから、何か買って行こう。

道も聞けるし。

ドアを開けて中に入ると、店内も薄暗く、品揃えは少なく、コンビニというより小さな商店を思わせるほど、棚には物が無かった。

俺は、仕方なく、数少ない菓子パンとジュースを買って、レジに持って行った。

俺しか客が居ないと思っていたら、見知らぬ爺さんが俺のすぐ後ろに並んだ。

店員は、酷く顔色が悪く、髪の毛はボサボサで、普通に路上で寝泊りしていても違和感の無いほど清潔感の無い店員だった。見た目通り、無愛想に勘定をすると、小さな声でぼそぼそと合計金額を告げてきた。

「店員さん、この路地裏を抜ける道、知りません?」

そう問うと、店員は、一瞬間を置き、さあと答えた。

「さあって、君もどこからか通ってきてるんだろ?」

そう怒りをあらわにすると、自分は住み込みで、ほとんどここを出る事は無いと答えた。

失意のまま、俺は、タクシーを呼ぶことに決めた。

それくらいのお金は持っている。

早速店員にタクシーを呼ぶように告げると、店を出た。

タクシーが来るまでに、腹が減ったので、コンビニの袋から、食べ物を取り出そうとしたその時だった。

「食べてはならーん!」

後ろから唐突にそう怒鳴られて、袋をひったくられた。

驚いて振り向くと、そこには、先ほどコンビニで俺の後ろに並んでいた爺さんが立っていた。

「何すんだ、このジジイ!」

爺さんに掴みかかろうとして手を伸ばすと、その爺さんはその場から忽然と消えてしまった。

「えっ!」

俺は驚いて回りを見回した。

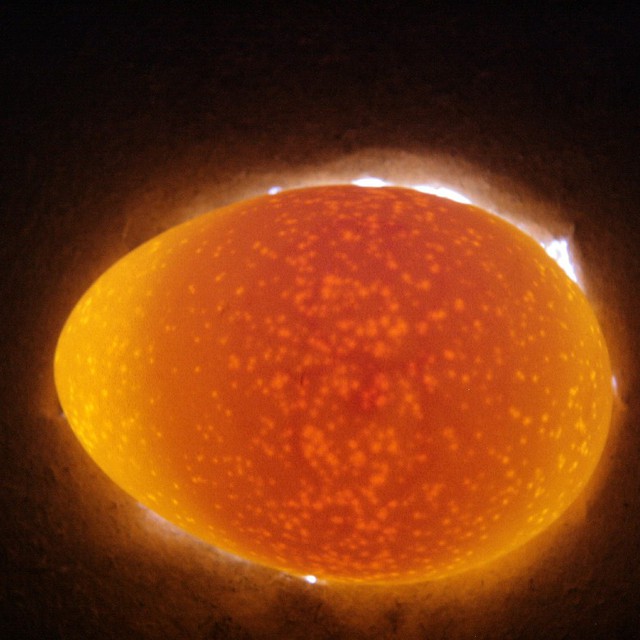

すると、先ほどまでコンビニが建っていた場所にはコンビニがなくなっており、かわりに白い卵ばかりを並べた露店が店を構えていた。

「ど、どういうことだ。これは、夢か?」

その露店の店主は、今まで見たこともないような妖艶な美女で、巫女の着るような着物を身につけていた。

「夢か現か。アンタには、この店が見えるんだねえ。」

その店主は、そう言って微笑んだ。

「ねえ、お姉さん、いったいここはどこなんだ。」

「第四の色でできている世界さ。」

「第四の色?」

「そう、第四の色。世の中は、赤、青、黄の三原色でできているだろう?第四の色は、それ以外の色さ。アンタみたいな特別な人間が見ることのできる世界さ。」

「俺をここから出してくれ。頼む!」

そう懇願すると、女は怪しく微笑んだ。

「アンタ、命拾いしたね。先ほどの爺さんに助けられたんだよ。」

「は、あの泥棒爺さんが?」

「そうさ。アンタがあのパンを口にしてたら、どうなったと思う?」

「そんなことは、どうでもいいから、ここから出られる方法を教えてくれ。」

俺が懇願するのも無視して、さらに女は続けた。

「あれを食べてたら、アンタは二度と元の世界に戻れなくなったんだよ。」

「どういうことだ?」

「あれは、現世の食べ物ではない。つまり、よもつへぐいと言って、あの世の食べ物を口にした者は、二度と現世に帰れない。」

「え、じゃあ、つまり、俺は、あの世に居るってことか?そんなバカな。」

「アンタ、一度でも、自分の姿を映してみたかい?」

女は不思議なことを言って、手鏡を渡してきた。

鏡で自分の姿を見て、俺は驚いて尻餅をついて叫んだ。

「うわあああああ!」

体中、傷だらけで、肉が抉れ、妙なところから内臓が飛び出している。

「自分が事故にあった自覚はなかったんだねえ。」

「た、たす、たすけて!」

女にすがり付こうとするが、手がおかしな具合に曲がって上手くいかない。

「これは、夜の卵。」

女は、そう言って、店先の白い卵を手渡してきた。

「持ってお行き。」

「卵なんてもらっても、俺は助からない!」

「助かるさ。その卵は、願いを叶えてくれる卵だから。」

「ほ、本当か?」

「ああ、アンタが生きたいと望むならね。」

「生きたいに決まってるだろ!」

「お代はいらないよ。ただし、タダではないけどね?」

「いくらなんだ!金ならいくらでも出す!」

「お代はいらないって言ってるじゃないか。」

女はクスクスと笑った。でも、タダではないというのはどういうことか。

男は、そんなことはどうでもいいので、その卵をどうすれば助かるのかたずねた。

「アンタの好きにしなよ。」

そう言うと、女は霧のように消えてしまった。

卵と路地裏に取り残された、朽ち果てそうな肉体を抱えて、今来た道を引き返してみるが、やはり路地裏の人間達はのらりくらりと道を教えるだけで、全く大通りに出られない。

「死にたくない、死にたくない、死にたくない!」

俺は、卵を握り締め、必至に祈った。

そして、目を開けると、そこには白い世界が広がっていた。

体のあちらこちらが痛む。

ほぼ指先しか動かすことができない。

「ケンジ!良かった!お父さん!ケンジが目を開けたよ!」

かすむ視界にも、それは母親だとわかった。

父親と母親が代わる代わる俺の手を握る。

どうやら、俺は、工場の機械に挟まれたようで、労災扱いとなった。

体の方も徐々に回復したが、俺はもう現場では働けない体になったため、また本社の古巣へと帰れることになった。

ああ、本当に助かったのだ。

俺は、あの女に感謝しなくてはならない。

そして、あの爺さんにも。

あとでわかったことだが、あの爺さん、どうも見覚えのある顔だと思っていたら、俺のじいちゃんの家に飾ってある、曾じいちゃんの顔だった。ご先祖様が俺を守ってくれたのだ。

目が覚めた時には、あの卵は無くなっていた。

そう思っていた。

俺が退院して、久しぶりに実家に帰ると、その卵はテーブルの上にあった。

卵なんて、どれでも同じだと思うが、俺にはわかった。

あの卵は、あの女が渡してきた卵だ。

俺は、そっとその卵を手に取る。

その様子を、襖の陰から、コンビニの顔色の悪い店員と、古本屋の爺さん、喫茶店のおばちゃんがニヤニヤと笑いながら見ていた。

作者よもつひらさか