今日も俺は、放課後の校庭を走る君を、遠くから見つめていた。

一目惚れだった。夕暮れ、一人で無心に走る君を見たあの日から、俺の目はいつも君を探している。

白く吐く息が、一定のリズムを刻み、俺の心を揺らしている。俺とは、真逆の君。

人というものは無い物ねだり。自分に無い物を、補おうとしているのだろうか。貧弱で眼鏡、がり勉タイプの俺に対して、君はイキイキと躍動し、常に輝いている。陸上部のエースだが、俺は君がエースと呼ばれるまでに、血の滲むようなこういう努力をしているのを知っている。知っているのは俺だけでは無いのかもしれないが、まるで自分だけが知っているような気がするのは、きっと、俺が自分の中だけで歪んだ愛を温め過ぎた所為だろう。

好きな人を遠くから見ているだけでいいと言うのは嘘だ。誰だって、愛した人に愛されたいと願う。しかしながら、人というのは、自分が傷つくことを極度に恐れる生き物である。例外にもなく、俺もそうだ。はじめから始まらないことを確信しているからこそ、俺はこの気持ちを告げられずに、毎日熱に浮かされたように君を探し続けるだけだ。

ため息が出た。あまりに見つめすぎて、君に気付かれて嫌われるのも嫌だ。

「理沙さん」

名前を口にするだけで、俺は自分の不毛な行為に見切りをつける。

マフラーを首に巻きつけると、背中を丸めて、教室を後にする。今日は一段と寒い。校門を出る時に、未練がましくまた、一度だけ校庭を振り返ると、まだ君は走り続けている。マフラーの下で小さく「頑張れ」と呟いた。

冬の夕暮れは早く、歩いているうちに、あっという間に闇に包まれ、空には満天の星が輝いている。もう彼女は、練習を終えて帰り支度をしているのだろうか。女子がこんな暗闇を一人で歩くのは危ないが、俺が彼女に一緒に帰ることを提案する勇気は無い。そんなことをボンヤリと考えていると、とある寂れた神社の前にたどり着いていた。

「こんな所に、神社なんて、あったっけ?」

俺は怪訝に思いながらも、鳥居の前に立つ。

すると、奥に薄ボンヤリと灯りが灯っているのを見つけた。

「なんだ、アレ。」

俺はよせばいいのに、好奇心に勝てず、鳥居をくぐっていた。

「こんばんは、お兄さん。」

そこには、俺より少し年下であろう、中学生くらいの女の子が、椅子に腰掛けていた。

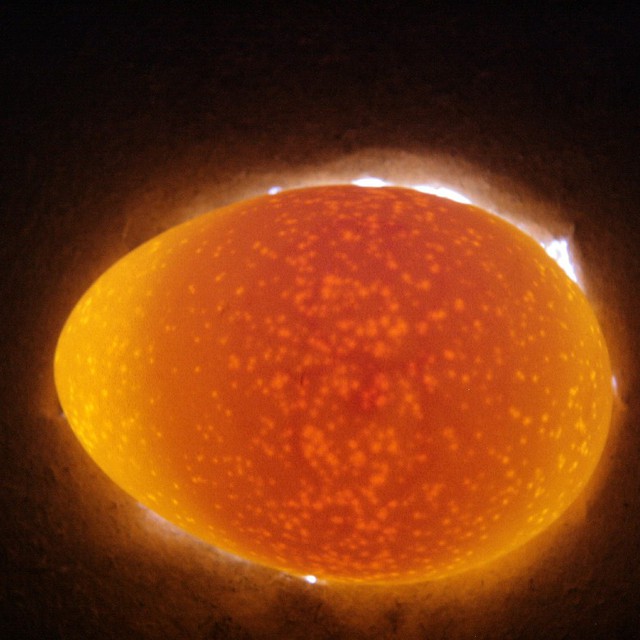

女の子の前には、小さな粗末な木製の陳列台が置いてあり、小さな卵がぽつんと一つ置いてあった。

「こんなところで、どうしたの?」

俺は、無視すればいいのに、こんなうら寂しい神社で一人で佇んでいる女子中学生の身を案じて声を掛けた。

「お兄さん、卵、買ってくれませんか?」

「は?卵?」

「うん、卵。」

そう言って微笑むと、その女子中学生は、陳列台の上の卵を指差した。

「君、こんなところで、女子が一人で居たら危ないよ。変な人に襲われたらどうするの?」

俺は、彼女の問いかけを無視して、彼女を早く帰そうと声を掛けた。

「ねえ、買うの?買わないの?」

彼女も俺の心配をよそに、問いかけを無視した。

「どんな事情があるのか知らないけど、早く帰ったほうがいい。この卵が売れたら家に帰るの?」

この子はきっと病んでいるのだろう。俺は、何とか言いくるめて、彼女を家に帰そうとした。

「うん、帰るよ。だから、卵買ってよ。」

やれやれ、最近のガキときたら。こういう親切心につけ込んで金銭を得るなんて。

まあ、自分の身を売ってお金を稼いでいる女子よりはマシか。

「いくらなの?」

どうせふっかけてくるんだろう?

「百円。」

「は?百円でいいの?」

「うん。」

俺は三千円くらいはふっかけられると思って、それ以上だったら無視しようと決めていたので拍子抜けした。

百円を得るために、こんなうら寂しい神社で薄明かりのもと、卵を一つ携えて寒空の下客を待っていたというのか。こんなうら寂しい神社に立ち寄る人間なんてほとんど居ないだろう。本気で、お金を得たいのであれば、街で助兵衛そうなオヤジに言えば、ホイホイ百円くらいくれるだろう。

「わかった。」

俺は、財布から百円玉を一つ出すと、彼女に手渡した。

すると、彼女は満面の笑みを浮かべて、

「はーい、交渉成立!じゃあね、お兄さん!」

と言って、さっさと立ち上がると、神社の鳥居の方へ歩いて行った。

「ちゃんとまっすぐ帰るんだよ。」

俺は、彼女に声をかける。

「うん、わかった。」

彼女は笑顔で俺に、ちぎれるほどに手を振った。

「さようなら。」

俺がそう彼女に叫ぶと、彼女は立ち止まって俺に叫んだ。

「おだいじに!」

作者よもつひらさか

お待たせしました。(誰も待ってない?)

夜の卵、新作です。

もしかしたら、もしかして、久しぶりにJCのあの娘の登場かも?