玄関先に地蔵が落ちていた。

夜間に降り積もった新雪を踏みしめたくなって、休みにも関わらず柄にもない早起きをし、散歩に出ようと実家の玄関をガラガラと開け、キラキラと雪に反射する太陽の光に目を細め、後で雪掻きを母親に命じられそうだなぁ、などと思いながらサクリと初めの一歩を踏み出した所で、僕は玄関先に落ちている地蔵を認識した。

絶句とは正にこの事なのだろう、と後ほど思う程に言葉が出なかった。

厄介な事に、この近辺では見たこともない地蔵だった。

俗に言う──首無し地蔵だったのだ。

其れは、かの有名な怪談師の語る怪談に出てくる容姿そっくりに、胡座をかき、己の頭部をちょこんと抱えているのである。

「八王子でもあるまいし。首無し地蔵とは──」

ポリポリと頭皮を掻きながら、そう独り言ちた僕は、ここでどうしたものかと、思わず腕を組み考えこんでしまう。

何故なら、件の首無し地蔵は──障《さわ》るのだ。

話の中では、遊び半分で触った若者が、事故に遭う描写がある。つまり、触《さわ》ると障《さわ》る。何とも激しい呪物だ。

しかし、その障《さわ》り、俗に云う祟りを恐れて、このまま放置しておくのは気がひける。なんせ実家の玄関先であるので、いつ誰が地蔵に対して不備を働くかわからない。其れならば、多少の知識を持っている自分が動かした方が良いだろう、という結論に達したのだった。

知識と云っても只の怪談好きなだけなのだが──

「まあ、其れは其れでネタになるか」

背中を地面に付け、達磨の様に転がっている地蔵を正位に起こすと、その様相が想像以上の不気味さであって、早くも僕は後悔する羽目になった。

「こいつは重いし、なかなかに……よろしく無いな」

先程まで煌めいていた世界は反転し、降り積もった雪の白ささえも禍々しく見えてくる。

僕は、出来るだけ丁寧に扱う気概《きがい》で地蔵を恭《うやうや》しく、表の道沿いに移動させた。その周囲だけが仄かに、薄暗くなった気がした。

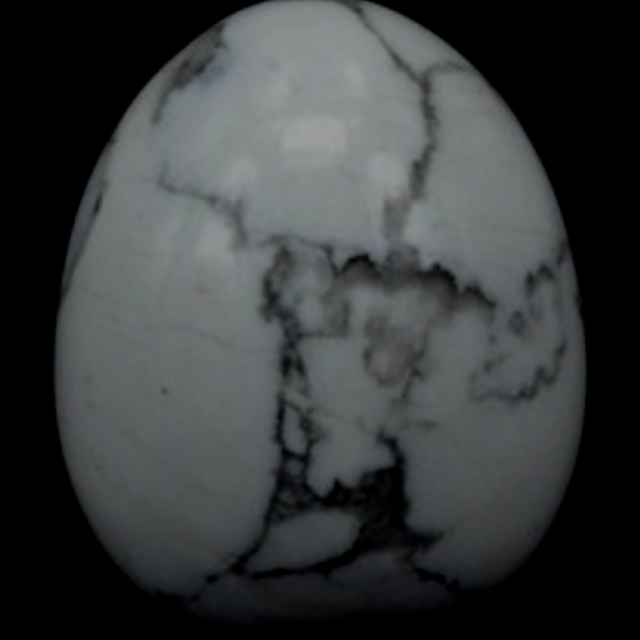

改めて地蔵をまじまじと観察してみる。只の石仏でしかない筈だが、首が無いだけでこれ程に恐怖を煽るのか。本来、顔のある部分は綺麗に均《なら》されており、創作者が丹念に研いだのかと考えると、背筋が凍る思いであった。

──ふぅ

ため息を一つ。白い吐息が、目の前を雲散する。

僕は本来の目的を果たすため、地蔵を避ける様に逆方向へと散歩を再開した。

nextpage

二、

小一時間程、近所をぶらつき、見慣れた景色が白く染まる様の新鮮さと、踏みしめる雪の感覚に飽きてきたので、僕は自宅へ帰る事にした。近所の人々が動き出し、厳かだった静寂も日常に上塗りされる。

自宅へ向かう通りの最後の角を曲がると、そこには、

──地蔵が無かった。

この角からでも十分目視出来る場所に置いたのだが、地蔵は消え失せていた。

「んー、んー」

唸りながら歩みを進める。設置場所の前に立ち、屈んで観察してみると、確かに窪みがある。

「誰かが持って行ったのかしら──」

首筋を掻きながら立ち上がり、目線を来た道と逆方向、つまり反対側に向けてみた。真っ直ぐに続く住宅街の狭い道路の先、右に折れるこれまた狭い路地の角に、地蔵が鎮座していた。

よく見ると、雪に轍の様な、引きずった跡が残っていた。誰かが持ち去ろうと、運んだのだろうか。

「あぁ──嫌だ、なんだか嫌だ」

薄っすらと耳鳴りがしだし、頭痛の気配を感じながら、僕は逃げ込む様に自宅に飛び込んだ。

nextpage

三、

その日の夜も雪が降った。あまり雪の降らないこの地方では珍しく、子供達はひたすらにはしゃぎ、大人達は交通網の不通を嘆いた。

とはいえ、踝《くるぶし》あたりの積雪が、足首を少し越える程度の物に変わっただけである。雪国育ちの人間にはちゃんちゃら可笑しい程度であろうが、雪に馴染みの無い土地の人間にはある意味で死活問題だった。

遅れるであろう電車の運行状況を見越し、僕は早めに家を出た。サクサクと新たに積もった雪を踏みしめ、駅に向かおうとした時、また思わず、んー、と唸ってしまった。

そう、あの地蔵だ。駅に向かうには、あの動かされた地蔵の前を通る以外に道は無いのだ。

「んー、むぅ……」

唸り声しか出てこない。が、足を止める訳にはいかないので、僕は極力見ない様にしながら、サクサクと歩みを進める。しかし悲しい哉、意思とは裏腹に、目は地蔵を追っていた。怪談脳、とでも云うのか、ついつい余計な物を見たくなる。

地蔵の轍《わだち》は昨夜の雪で消えていたが、そのかわりに新しく引きずられたであろう轍《わだち》が、細い路地の奥に向かって付けられている。

昨日は、路地と通りの境目に確かにあった地蔵は、その細い路地に吸い込まれる様に奥へ奥へ動かされているらしい。そして、何故か地蔵の頭頂部、本来の頭部が存在する筈の場所には──、

──紅い花が生けられた植木鉢が、器用にのせられていた。

遠目からでも、その異様な雰囲気がビリビリと背中まで伝わってくる。流石に、花の種類までは遠すぎて判断がつかないが、近く気にはならなかった。いや寧ろ、あれを見て近付こうと思える人間が、存在するのだろうか。

そもそも、例の首無し地蔵とは所謂、あの有名怪談師の怪談ありきでの話である。怪談マニア以外の人間には、コイツが障《さわ》るという事実も概念も存在しないだろう。どれほどの呪物でも、知らねば只の石像。故にあのような所業も可能なのだ。

僕は込み上げる吐き気を抑え、早足で駅に向かった。

「見てない、見てない、見てない、何も見てない」

ブツブツと呟きながら、一心に会社を目指した。

nextpage

四、

この日ほど、仕事に忙しさを求めた事など無かったと思う。仕事に忙殺されたい──そうすれば、その間だけでも忘れられる。

しかし週始めの緩い職場の雰囲気と、僕のメンタルがマイナスに相互し、何とも鬱屈した一日となってしまった。

「帰りたい──帰りたくない──いや、帰りたい」

なんだ、生理か?とにやけた同僚にからかわれるが、僕は冷笑を返してその場を収めた。因みにその同僚は女性だ。相変わらずステキな職場である。

特に残業をする事も無く、定時に帰路についた。ただそのまま帰りたく無かったので、意味も無く駅の本屋をぶらついた。真冬なのに、例の有名怪談師のポスターが貼られていた。最近は真冬でも怪談ツアーを行うらしい。

大好きな人だが、見ていると吐き気がした。

今夜も雪がチラついていたが、積もる程ではなさそうだ。溶けた雪が、汚らしく歩道を彩る。何処かの子供が作ったのであろう、小さな雪だるまも半分以上崩れ落ち、その様は哀愁を通り越し、こちらを暗鬱とさせた。

家が近くと、あの路地も近く。

「見たくない見たくない。いや暗いから、きっと見えない見えない」

などと呟きながら、自分を鼓舞して僕は夜道を歩く。ぽつんぽつん、と街灯が道を等間隔で照らすが、圧倒的に闇が多い。

──例の路地は、更に暗かった。

しかし、唯一存在する街灯のその下に、地蔵はいた。紅い植木鉢を載せて。

周囲が暗いので、余計に地蔵が浮き立つ。その様相は戦慄としか云いようがなかった。

「馬鹿じゃないのか?馬鹿だろ馬鹿馬鹿馬鹿」

僕はこの所業を行っている何者かを、ひたすら罵りながら、家に逃げ帰ったのだった。

nextpage

五、

「そんなに寒かったの?」

──寒いなら早く着替えなさいよ、風邪ひくわよ。と息を切らしながら居間に飛び込んできた僕を見て、母は呆れ顔で云った。

父は炬燵で、パソコンの画面に向かい一心に文字を打ち込みながら器用に蜜柑を食べている。

「風呂入れ、風呂、風呂は良いぞおー」

──温い風呂は良いなあ、ぬくぬくだぁーなぁー、などと即興で歌っている。

「あのさ、あの家の先にある路地にあるさ、地蔵って、なんか──怖くない?」

「あー、あれな。奥のあれだろ、今枝さんの婆さんが世話してるあれだろ?地蔵だよただの。何処から持って来たのか知らないけどなあ。迷惑だよなあ──」

──やだなあ、嫌だなあ。と父がまた歌い出す。

母に至っては話すら聞いてない。

楽観主義も甚だしい夫婦だ。その血を引く僕も所詮は同類なのだが──。

朝起きると、体の節々が痛く、熱っぽかった。これは──障《さわ》りか、と思う前に、インフルエンザの可能性を恐れた。現代人は祟りよりインフルエンザの方が怖いのだ。

会社に連絡を入れ、病院に向かうとテロリストを見る様な目で早々に対応していただき、無事陰性の診断を頂いた。只の風邪だと──。

解熱剤を処方され、栄養ドリンクとマスクを購入し出社すると、上司から、「今日はえーから、さっさと帰って寝ろ」と、雑菌を見るような三白眼で有難いお言葉をいただき、僕は早々に帰路についた。

駅からの道のりが途方も無く遠く思えたが、タクシーを使うほどの距離でも無いので、コンビニ袋を振りながらツラツラと歩いた。時刻はまだ十五時を回ったところだ。太陽が燦々《さんさん》と輝いている。両親はまだ働いている時間で、迎えも期待できなかった。

処方薬と馬鹿高い栄養ドリンクの作用か、苦しさは多少落ち着き、精神的余裕も生まれてきた。しかし其れが仇になった。

nextpage

六、

ふらつく体を抑えながら、例の路地にかかった。

熱で歪む視界が、地蔵を捉えた。

老婦人が地蔵にジョウロで水を掛けていた。正確には、植木鉢に水をやっていたのだろう。ジョウロから糸の様に垂れる水が、キラキラと陽の光に煌めいた。

僕は──足を止めざるを得なかった。

老婦人は水を一頻《ひとしき》りかけ終わると、足元に置いてあったワンカップの酒らしき物を持ち上げると、渾身の力を込めて蓋を開けた。そして──

ブツブツと何かを呟きながら──

──地蔵の抱えているその頭に掛けた。

老婦人は幸せそうに笑っていた。

激しい耳鳴りがした。

僕は突然の吐き気に襲われ、身をかがめて側溝に吐いた。朝から何も胃に入れてないので、出るのは黄色い胃液と少しばかりの水分のみだった。

路地の奥から中年の女性が、何か喚きながら現れ、老婦人を抱きかかえる様に引きずっていく。

熱と吐き気で朦朧とする視界に、その光景が何とも虚げに映った。まるで古ぼけた映画館で一人、カタカタと揺れる映像を観せられているような、色褪せた世界だった──

数日後、今枝さんの家は全焼したらしい。

家族と思われる数体の遺体が見つかり、出火元はどうやら居間のストーブだと、両親から聞かされた。

狭い路地ゆえ、消火活動に手間取ったのだと、要らぬ情報もくれた。

家が燃え尽きると時を同じくして、何故か首無し地蔵が何処かに消えた。消火活動の妨げになる故、動かしたのか──、只、誰もその行方を知らないのが不気味だった。

僕の風邪は直ぐに治り、上司はネチネチと僕の体調管理を責めながら、昼ご飯を奢ってくれた。

同僚は相変わらずニヤニヤと僕を揶揄《からか》う。

──独り身は辛いネェ。と、己も同じ立場なのを差し置いて、そんな事を宣《のたま》うので、僕はマスクをずらし、スレ違いざまに彼女の耳元で、

「だったら次は看病してくれ……な」と云ってやる。

顔を真っ赤にして、俯いて黙る彼女を横目に、僕はほくそ笑む。本当に良い職場だ。

──呪いは、あるんだよ、本当に。

効くかどうかは、知らないけどね。

〈終〉

作者退会会員

はい、こんにちは。

僕は稲川淳二座長の「八王子の首なし地蔵」の話が好きなんですよネェ。

なのでねえ、そこから考えて作ってみました。

ええ──良いですよねぇ、座長の怪談って。