私は幼い頃から幽霊や妖怪が見えてしまう。それが私以外には見えていないと知ってから、この事は自分だけの秘密にしている。きっと人に話せば頭のおかしい奴だと思われてしまう。それが嫌だったから…。

〇

六月も終わろうとしてるのに今日はやけに肌寒い。

七月になれば本格的な暑さがやってくるのだろうか。暑いのが苦手な私にはしんどい季節である。今もちらほらと聞こえる蝉の鳴き声が鬱陶しくて仕方がない。

鬱陶しいと言えば私には今、悩みの種が一つある。

それは遡ること四日前。

大学からの帰途、いつも降りる下宿から最寄りのバス停を見送って、一つ先の橋の袂に程近いバス停で私は下車をした。そこから川沿いの道を上流に向かって歩いていくのが最近の日課になっている。

このところ真っ直ぐ家に帰らず、こうして寄り道している。

この道は人通りが全くなく、こそばい葉擦れの音や川のせせらぎがよく聴こえる。その自然のハーモニーが耳に心地良くて、疲れた私にはちょうどいい癒しの音色であった。

「よっ…ほっ…はっ…」

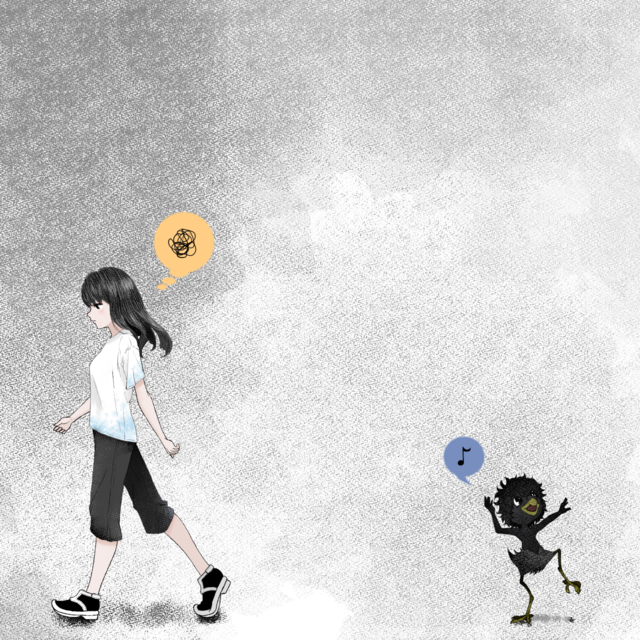

舗装された道が程なくして砂利道に変わる頃、背後から妙な声が聞こえてきた。振り返るとそこに居たのは不思議な踊りを踊っている珍妙な妖怪であった。

だいたい背丈は幼稚園児くらいで、下半身には鳥のような趾が生えており、顔は特徴的なまん丸なお目々と嘴があって河童のようだった。けれど甲羅は背負っておらず、頭に皿もなくて真っ黒な癖毛がもじゃもじゃと生えていた。

この妖はなにゆえ奇妙なステップを踏んでいるのか。周りを見ると私以外誰もおらず、どうやら私についてきてるようだった。

過去に何度かこういう事はあった。そんなとき、私は決まってそれら全てを無視してきた。何か仕掛けてきてもこちらが無反応であれば向こうは「甲斐のない奴だ」と諦める。大抵は三日坊主だから今回も知らぬ存ぜぬを突き通したわけだ。

翌日もその妖怪は私の後ろを踊りながらついてきた。お陰様で目障りだったけど、分を弁えているのか大学構内と私の部屋には侵入してこなかった。バスや電車には一緒に乗車してきて車内でも脇目も振らず踊るくせに、変なところで律儀である。

妖怪は私が下宿を出るとどこからともなくふらっと現れる。大学に到着すると正門の前でじっと私を待ち続け、私が大学を出ると踊りを再開してまたついてくる。そして私が帰宅するのを見届けるとどこかへ消えていく。

そんなこんなで三日が過ぎ、本日めでたく四日目を迎えたわけだけど…。

「よっ…ほっ…はっ…」

妖怪は相変わらず奇妙なステップを踏んでいた。三日坊主という言葉も当てにならない。なかなか意思の強い妖怪である。

その日も私は家路を逸れて道草を食っていた。葉擦れの音も川のせせらぎも、妖怪の合いの手のせいでどうも心地良くない。この妖怪は一体いつまでついてくる気なのか。

道の途中にあるベンチに腰を降ろし、私はしばし思索に耽ってみた。声を掛けるべきか否か。話の分かる奴ならいいけど、そうでないと色々と面倒だ。人畜無害な見た目だけど、果たしてどうだか…。

「よっ…ほっ…はっ…」

そんな私の気持ちも露知らず、妖怪は踊りながらベンチの周りをぐるぐる周回している。

うざったい。ああうざったい、うざったい。

「君、なんで私についてくるの?それとその変な踊りは何?」

痺れを切らした私は妖怪に話し掛けていた。妖怪は私が見えている事に驚く様子もなく、踊りを中断して問いかけに素直に答えてくれた。

「これは幸せの踊りに御座います。貴女様に幸せが訪れるよう、こうして神様に頼んでいるので御座います」

幸せの踊り?私に幸せが訪れるように?何で妖怪が私の為に?

「ごめんね、そんな事される覚えがないんだけど…。人違いじゃないかな?」

私が言うと妖怪は大きく首を横に振った。

「人違いに御座いません。貴女様は蜘蛛の巣に囚われた綺麗な蝶を助けた事を覚えて御座いませんか?」

綺麗な蝶…。ああ、そういえば先週、大学へ向かう道中で蜘蛛の巣に捕まった随分と大きくて綺麗な蝶を見かけて、私は気まぐれにその蝶を助けてやったのだけれど、あれの事だろうか。

「確かに助けたけど…」

「その蝶は私奴の大切な友人に御座います。ですから、その御礼に貴女様に幸せが訪れるよう、こうして踊って神様に頼んでいるので御座います。よっ…ほっ…はっ…」

言い終わると妖怪はまた踊り始めた。

私が見えるのはその蝶を助けた事で分かっていた筈なのに、声も掛けないで毎日私の後ろで踊り続けていたのは、なんというか義理堅い。と、いうよりは不器用なのか。いまだに踊りが続いているのは私にまだ幸せが訪れてない、という事だろう。

…うむ。

幸せってなんだ?どうすれば私は幸せになるんだ?

「ねえ、幸せっていつやって来るの?」

私が訊くと妖怪はまた踊りを中断して答えてくれた。

「それは貴女様が幸せを感じた時に御座います。要するにそれは神様が私奴の願いを聞いて下さったと言う事に御座いますから」

それって何でもありじゃん。

「なら私が幸せを感じたら君はもう、ついてこないの?」

「左様に御座います」

左様であるなら早急に幸せを感じようではないか。私はその足で近所にある洋菓子屋さんを訪ね、以前から気になっていたチョコレートケーキを購入した。フルーツやナッツ類が何ものってない、シンプルなチョコレートケーキだ。

ガラス越しにこちらの様子を伺う妖怪は、陳列する洋菓子達を怪訝な表情で眺めていた。

「そんな物で幸せを感じるので御座いますか?」

私の横を普通に歩いてついてくる妖怪はケーキの箱に疑いの眼差しを向けながら言った。

「人間ってこういう事で幸せを感じることができるの。案外安上がりなのよ、人間って」

私が言うと妖怪は「左様で御座いますかあ」と納得のいかない様子であった。

私は帰宅すると真っ先にケーキを頬張った。

これで明日からあの妖怪はついてこなくなるだろう。

〇

「よっ…ほっ…はっ…」

翌日、相も変わらず奇妙なステップを踏む妖怪がそこに居た。馬鹿にされているのだろうか。

私は夢中で踊る妖怪のおでこを指でぴんっと弾いた。

「痛ッ!…如何なされましたか?」

妖怪はおでこを摩りながら言った。

「如何なされましたか、じゃないでしょ。何でまだついてくるの?もう幸せなら昨日やって来たよ。だからもう踊る必要ないの」

私の言葉に妖怪は「うーん」と腕を組んで考えると、しばらくして申し訳なさそうに口を開いた。

「誠に勝手では御座いますが、昨日のあの小さな泥の塊で貴女様に幸せが訪れたとは思えないので御座います。ですから、またこうして踊っているので御座います。よっ…ほっ…はっ…」

誠に勝手にも程がある。それに泥とはなんだ泥とは。これじゃあ、私は手も足も出ないではないか。

「それって君の都合じゃない。私はあれで幸せだったの。だからもう踊らなくていいの」

「はあ」

妖怪は踊りを中断するとまた腕を組んで考え始めた。このままぐだぐだしてると遅刻してしまう。私は一言「じゃあね」と妖怪に声を掛け、その場を後にした。

妖怪はあれで納得してくれただろうか。私の為に踊ってくれるのは嬉しいけど、毎日ああしてついてこられるのは少々迷惑である。

その日、いつも正門の前で待ち伏せてる妖怪の姿が見当たらなかった。どうやらあれで納得してくれたらしい。ほっと一安心である。

「あっ!お待ちしておりました!」

ほっと肩を撫でおろしたのも束の間、帰宅すると下宿の前で妖怪が待ち伏せていた。純粋無垢な眩しい笑顔でこちらに手を振っている。どうやら納得していなかったらしい。

私は妖怪にちょいちょいと手招きすると、人通りのない川沿いの砂利道を目指した。こそばい葉擦れの音も優しい川のせせらぎも今は聴く余裕がない。心なしか砂利を踏む音がいつもよりうるさい気がする。

ここなら大丈夫だろうと、私は振り返って妖怪を見下ろした。

「もうついてこないでって言ったでしょ。私はあれで幸せなの」

けれど妖怪は私の怫然とした態度に意も介さず、首を大きく横に振った。

「いいえ、私奴にはそう御見受けする事が出来なかったので御座います。ですが御安心を、貴方様を幸せにする方法が分かったので御座います」

「幸せにする方法?」

「はい。ですから今からそれを貴女様に御見せしたいので御座います」

見せる?何を?

私が訊こうとすると妖怪は「さあ、此方へ」と私の手を引いて勢いよく走り出してしまった。慌てて振り払おうとしたけど、その見た目からは想像できないくらい妖怪の力は強く、非力な私ではとてもじゃないけど敵わなかった。

妖怪の掌はとても冷たくて、そのひんやりとした感触が私の掌から全身へと伝っていく。そこで冷静になった私は自分の行動を思い返していた。

私は妖怪相手に何をしていたんだろう。

人畜無害な奴だと思って警戒心を捨てて接していたけど、こいつは腐っても妖怪なのだ。今まで霊や妖に魅入られた人達を散々見てきた私がなんて様だ。

このまま地獄に連れていかれるのだろうか。それとも生きたまま頭から喰われてしまうのだろうか。いくつもの陰惨な想像が頭を過ぎる。

「迂闊だったなあ…」

まあ、今更後悔しても遅いのだけれど…。

〇

空はすっかり藍色に染まっていた。地平線の向こうにうっすらと見える橙色がなんだか頼りない。もう少しであの橙色も藍色に呑まれていくだろう。

妖怪に導かれるままに進んでいくと、ずかずかと暗い雑木林の中へ入っていった。夜目が利くのか妖怪は颯爽と林の中を駆けていくけど、夜目の利かない私はついていくのがやっとだった。

「ねえ…、もう少しゆっくり…。暗くて足元が見えないの…」

「左様に御座いますか」

妖怪はすんなりと私の言うことを聞き入れ、すぐに走るのをやめてくれた。そして大きく息を吸い込むと「ぴー」と笛ような高い声で鳴き始めた。音は木霊し、まさに木の精霊が妖怪の声に答えるようだった。しばらくして遠くからぼんやりと青白い光が近づいてきた。

「あれなに?」

「灯柄長に御座います」

アカリエナガと言われても何の事か分からない。やがて光が目の前までやって来ると、ぱたぱたと羽ばたいて私の肩にちょこんと留まった。それは尾の長い小さな鳥であった。

「此処からは歩いて行きましょう」

妖怪が言うと鳥は肩から降りて私の腰の辺りを飛び回り、ぼんやりと足元を照らしてくれた。

光が目の前にあると辛うじて見えていた遠くの景色が黒一色に染まり、光で照らされた周囲しか見えなくなる。鳥を中心に私達を囲む青白い灯りがまあるい光の籠のように思えた。

枝葉を踏む音が耳元で鳴るようにうるさくて、ときおり吹く風の音が獣の弱々しい鳴き声に聞こえて不気味であった。

どれくらい歩いただろう。火照った体は汗で冷え、風が通り過ぎる度に寒くて仕方がなかった。青白い灯りが余計にそう思わせる。この寒さは夏と言うには些かそぐわない。

「此処に御座います」

そう言って妖怪が足を止めると、目の前には何故か一本だけ枯れた大木があった。青々と生い茂る木々に囲まれ、その枯れ木は孤独に根を張っていた。

「もう少しで始まりますので、暫しお待ちを」

ここで何か起こるらしい。辺りには私達以外誰もおらず、人間一人に妖怪二匹が、ただ静かにぼーっと枯れ木を眺めていた。

もうすっかり夜である。風の音と葉擦れの音以外は何も聞こえず、この世界に私達以外誰もいないんじゃないかと思うくらい、辺りはしんと静まり返っていた。

この時間を利用して、ここから離れる為の当たり障りのない口実を考えてみた。けれど対して妖怪と会話をした事もないのに、口実を考えたところで当たるし障るだろう。

なら隙を見て走って逃げるか。しかしこの暗さではまともに走れずにすぐ追いつかれるだろう。良い考えが浮かばない。

…どうしよう。

「…あのね、君の気持ちはすごく嬉しいんだけど、別に無理して私にお礼をする必要ないんだよ。だからね…」

「あっ!始まりました!ほら!」

急に声を上げた妖怪はそう言って枯れ木を指差した。見ると枝先に小さな青い光が灯っている。その光が小刻みに震えると、風鈴の様な音が辺りに響いた。

すると別の枝先から赤い光が灯り、また別の枝先から緑色の光が灯り、そうしていくつもの光が体を震わせ、ハンドベルのような美しい音を鳴らしながら綺麗な旋律を奏で始めた。

その瞬間、枯れ木に色とりどりの光の花が一斉に咲き乱れ、私達は瞬く間に色彩豊かな光に包まれていった。壮大な鈴の音は共鳴して美しい音の波となって押し寄せ、まるで至福が耳の中に一気に流れ込んでくるようだった。

「…綺麗」

初めて目にする光景だった。割れた虹の破片が降り積もったように枯れ木は彩られ、コンサートホールのオーケストラと言っても足りないくらい、荘厳な演奏会が目の前で繰り広げられていた。

「これは『渡燈(わたりび)』と呼ばれる怪異に御座います。木に棲み憑き、木を喰らい、そして木が枯れると新しい棲み家を探す為に空を渡るので御座います。今は一斉に飛び立つ準備をしているところに御座いますね」

その光景に見惚れている私に、妖怪は教えてくれた。

「木を食べるんだ…」

「正確には木の生命に御座いますね。自然と怪異が魅せる非常に美しい光景に御座います」

すると、どこからともなく強い風が吹いて、一斉に光達が真っ暗な空に舞い上がっていく。その瞬間、私達は更に強い光に包まれ、周囲は昼間のよう明るくなっていった。

「その表情に御座います」

見ると妖怪は優しく微笑み私を見上げていた。

「とある人間様から教えていただいたので御座います。人は幸せでいると笑顔になるんだと、笑顔は幸せの証なのだと、そう教えて下さったので御座います」

笑顔…。ああ、そうか。私さっきからずっと…。

真っ暗闇の空に大きな一筋の光が、まるで龍のように天高く昇っていく。名の通り、怪異達は新しい棲み家を見つける為、夜空の向こうの遥か彼方を渡っていった。

〇

六月の肌寒さが嘘のように、七月の初日は猛暑日となった。蝉の鳴き声も騒がしいから騒々しいに一段階上がり、この暑い陽気に拍車を掛けてくる。本格的な夏の到来である。

そういえば私の悩みの種だけど、お陰様で綺麗さっぱりなくなった。というよりは芽が出て花が咲いたようだ。

あれからあの子は私の前に現れなくなった。

光を見届けた後、「では参りましょうか」と今度は優しく手を引いて私を林の外まで案内してくれた。不思議と冷たいと感じていた鳥の青白い灯りが暖かかったのを今も憶えている。

「貴女様に幸せが訪れて安心致しました。それでは、失礼致します」

そう言うと深々と頭を下げ、鳥と一緒に暗闇の中へ消えていった。

あの子は見た目通りの人畜無害な妖怪であった。妖怪も全部が全部「悪」というわけではなく、悪い奴も居れば優しい奴も居る。あの子みたいなのは特別かもしれないけれど。

よくよく考えると妖怪に恩返しをしてもらったのは初めてかもしれない。友達を助けてくれたってそれだけの理由で、こんなに素敵な恩返しをしてくれるとは、世の中捨てたものではない。

その日、私は友人達と駅前にある話題のドーナツ屋さんを訪れていた。友人のおすすめを押しのけて、私は「ミルクチョコリング」なる商品を購入した。頬張るとドーナツにコーティングされたミルクチョコレートの風味が口いっぱいに広がり、舌の上に至福が溶けていくようだった。

以前チョコレートケーキを食べたときには感じなかった幸福感に私は不覚にも顔がほころんでしまった。心に余裕がある証拠だろう。

和気藹々と女子トークに花を咲かせていても妙な心細さを抱かなくなった。こうして今も、ドーナツを頬張りながら他愛もない話で盛り上がっている最中だ。

「昨日のドラマ、伏線回収すごかったよねえ。続き超気になる」

「ほんと、早く来週になんないかなあ。あんたは観た?」

「あたしはその時間大食いのやつ観てた。双子ちゃんの大食い選手が可愛くてさあ」

「また観てないのかよ。莉柚(りゆ)は?ドラマ観た?」

「んー…」

昨日のその時間、私は部屋の窓に家族を引き連れてやって来た、八つ目の蜥蜴達を追っ払うのに必死であった。

腹についたまん丸な目が相変わらず鬱陶しくて、以前と同じようにスマホのライトをかざすも目を瞑るという単純な解決策で防がれてしまった。試行錯誤した結果、カーテンを閉めるという単純な解決策があることに気づいた頃にはドラマは既に終わっていた。

私はまだ口の中に残るドーナツを紅茶で流し込んだ。

「…ん、昨日は疲れて寝ちゃってたから、ドラマ観てないんだ。ごめんね」

「お前もかい。じゃあ、今度ウチで上映会しないとね」

「うん、お願いね」

こうして相変わらず小さな嘘もついてるけど、その事で煩わしさを感じる事もなくなった。

あの子のおかげで私の肩の重荷は少し軽くなった。

そういえば、あの子にちゃんとお礼を言ってなかった。もしまた逢う事があったら、しっかりお礼を言わないとな。

〇

私は幼い頃から霊や妖が見える。

見上げれば頭が人で体が鳥の怪異が飛んでいて、横を見れば穴ぼこだらけの女の子が通り過ぎ、下を向けばタンブルウィードのように目玉がころころと転がっていく。

これが私には当たり前であり、いつもと変わらぬ日常である。切り離せるものなら切り離したいこの能力だけど、私に一生付き纏って離れないだろう。

甘んずるつもりはないが受け入れるしかない。これからも私は怪異の姿を見て、声を聞き、様々な事象に巻き込まれ、不愉快な思いをするのだろう。

見えないモノが見えてしまうのは、面倒で何の役にも立たない欠陥能力である。実益のあることなど何一つない。

でも、稀にではあるけど、こんな素敵な出逢いがあるのなら甘んずるのもやぶさかではない。

作者一日一日一ヨ羊羽子

槻木莉柚ちゃんの不思議な怪異譚は今回で一旦お終いです。

想像以上に怖ぽちとコメントが頂けて驚いてます。

本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。

不定期とは言いつつ何だかんだシリーズ物は月に3話づつ投稿してきましたが、

これからは次回のお話ができるまで気まぐれに怖いお話を投稿していこうと思います。

最後までお付き合いいただいてありがとうございました!

⇩◆水彩画の魚◆⇩

https://kowabana.jp/stories/33091

椥辻生雲の怪異譚

⇩◇土筆◇⇩

https://kowabana.jp/stories/33468

槻木莉柚の怪異譚

それぞれシリーズ物の第1話です。

実は繋がってる二つのお話。

よろしければどうぞ。