最も強い者が生き残るのではなく、

最も賢い者が生き延びる訳でもない。

唯一生き残るのは、変化できる者である。

ーーーC.ダーウィン(1809年-1882年)

separator

8月21日 AM2:50頃。

宮田悠介の運転する車は、尾久根山へ向かっていた。

昼間はいつも渋滞するこの県道も、さすがに丑三つ時は車の台数はまばらである。

悠介は運転中、気が気でなかった。

深夜の慣れない運転が彼をそうさせるのではなく、これから向かう場所が“曰く付き”である事が明白であったからだ。

「なぁ、本当に行くのかよ?」

悠介は溜息混じりにそう言うと、ルームミラー越しにちらっと後部座席を見る。

後部座席でくつろいでいる高木圭太と進藤結衣は、あっけらかんとした様子だ。

「そんなびびるなよ。肝試しくらいどうって事ねぇよ。」

圭太の言葉に、結衣が同調するように笑うと、その様子に少し苛ついた悠介が口を開く。

「尾久根山って、さすがにヤバイだろ。あの、尾久根事件があった所だぞ?タブー中のタブーで有名じゃん。ここらじゃ誰も近づかないぞ」

「ああ、幽霊がうようよいるって話だ。俺達で実証しようぜ」

意に介さず、圭太は笑いながらそう言うと、煙草に火をつけた。

俺は知らないぞ、と悠介は念を押すように呟き、アクセルを踏み続けた。

そして、尾久根山の入り口に着いた3人は、車を降りると大きく伸びをした。

あたりはシンと静まり返っており、時折夜鳥の不気味な鳴き声がこだまする。

8月とはいえ、この時間ではさすがに随分と涼しかった。

3人は山へ入ると、黙々と道を進んだ。

月灯りがあるとは言え、辺りは真っ暗であったが、元々尾久根山は工業地として有名だった為、幸いな事に道は所々舗装されており、歩きやすい。

程なくすると、木々の中からボロボロの建物が目の前に現れた。

工場だろうか、廃墟マニアが喜びそうな雰囲気である。

「やっと着いた、ここだな。ネットによるとこの辺りに出るらしいぞ、自殺した霊がな。」

そう言いながら圭太はスニーカーについた泥を落とす為、木を蹴りながら擦り当てる。

「それって、尾久根事件の関係者って事?」

結衣が首をすくめながら確認すると、圭太は頷き言葉を続ける。

「この工場で、社長含めた何人もの従業員が集団自殺したらしい。噂によると、躍起になった社長が次々と殺した、って話もあるけどな。まぁ、どっちにしてもさ、そりゃそうだよな、あんな事件があったんだから」

圭太は思わず生唾を飲んだ。

尾久根事件は当時、テレビや新聞でも大ニュースになった事件である。

ここは心霊スポットとして相当に危ない場所というのはわかっていたが、この場でその話を改めて確認すると、今更であるが背筋が寒くなる。

その束の間、圭太はひとつの異変を感じ取った。

何か臭い匂いが漂っている。

線香に似ているけれど、どこか、そんな匂いが鼻をかすめる。

とにかくさーーー、と圭太は廃工場を指差す。

「中に入ってみようぜ。さぁほら」

それに促され結衣が後に続き、廃工場へ向かって歩き出した。

ーーーあの中に入るなんて、正気の沙汰じゃない。

とてもじゃないが、俺には無理そうだ。

圭太と結衣には悪いけれど、待たせてもらおうーーー

悠介がそう決心した矢先だった。

突如、圭太が崩れるように地に倒れこんだ。

口から泡を吹き、激しく痙攣し始める。

結衣の叫び声が響き渡った。

悠介は一瞬呆気に取られたが、すぐさま圭太の元へ向かう。

「圭太!どうした、大丈夫か!」

悠介の呼びかけに圭太は、霊がいる、そこに、霊がいる、と呟き嘔吐し出した。

結衣の方へ目をやると、彼女もまた倒れ込んでいるではないか。

一体、何がどうなってるのか。

混乱しかけている頭を冷静にさせる為頭を左右に振ると、グラリ、と視界が揺らいだ。

薄れゆく意識の中、悠介は確かに見た。

廃工場の側に、霊であろう男が悠介達を指差し、不気味な笑みを浮かべているのを。

separator

スマートフォンの着信が、けたたましく鳴り響く。

松岡隆也は重い瞼を開け、時計に目をやると、針は14:35を指していた。

こめかみはチクチクと痛み、思わず目頭を抑える。

連日困難な捜査が立て続き、慢性的な寝不足は否めなかった。

大きく溜息をつき、鳴り続けるスマートフォンを恨めしそうに睨みつけると、一呼吸おいて電話を取った。

「松岡ですが。何です?課長。」

「金山だ。あぁ、松岡君、夜勤明けにすまないね。実は至急対応してほしいヤマがあってな。」

「いえ、仮眠を取っていただけですから。詳細は?」

「マル害は高校生の男女3名。内、2名は軽症だが1名は意識不明の重体だ。目撃者はいないが、意識のあるマル害は、何やら奇妙な事を供述しているらしい。まぁ、軽症とは言えせん妄状態らしく、要領を得た聴取は今の所できなかったようだ。」

「傷害で?」

「いや、目立った外傷もなくてな。今日未明、マル害が自分の携帯電話から110番してきたらしい。心霊スポットで肝試しをしていたら、友人が卒倒した、と。現段階のみでは何者かによる傷害事件の線は薄いんだ。

ーーーただ、何というか、事件現場と、マル害の状態が問題でな。」

何です?という松岡の問いに、金山は躊躇う様に言葉を続けた。

「単刀直入に言う。君に、尾久根に行ってもらいたい。ーーーあの、尾久根事件の現場だ。尾久根山だ。」

松岡は、金山の言葉を理解できず一瞬たじろいだ。

「あぁ、課長、それはーーー」

松岡の言葉を遮るように金山は言葉を続ける。

「君の立場もよく分かっている。あの事件の時、君がどれだけ骨を折ったのかも、理解しているつもりだ。だが、そうも言っていられない状況でな。マル害の主な症状として、言語障害と手足の痺れが見られるそうだ。理由は今のところ不明だがーーー」

「尾久根事件と、そっくりだ。」

次の言葉を待たず、松岡は思わずそう呟く。

そして、金山の様子を伺うように意を決して口を開いた。

「尾久根事件は、まだ終わっていないという事ですか?」

「その可能性が高い。事件現場とマル害の症状、現状の状況だけ見ると、充分疑う余地はある。それも、今回だけじゃない。6月から既に9名の被害が出ているんだ。いずれも同様の状況だ。」

松岡は頭をガン、と殴られた気分に襲われた。

必死に冷静を取り繕いながら、恐る恐る尋ねる。

「しかし課長、何故私に?確かに当時、私が尾久根事件を担当しましたが、それももう、10年も前の事だ。それに今は私は東京ですし、あっちは管轄外でしょう。」

「あっちからの正式な依頼なんだ。というより、もっと上からだ。既に連携を取っていてな。マスコミ連中に騒がれる前に捜査解決して欲しい。ーーーそれに、あれだけ大規模な公害事件を扱ったノウハウもある。君には辛い仕事になるかも知れんが、頼むよ。それと、この件は現地の連中以外は内密にな。」

ーーーあぁ、それと、と金山は言葉を付け加えた。

「尾久根事件の続きではない事を祈っているよ。」

ツー、ツー、と通話の切れたスマートフォンを横目に、松岡はベッドサイドに置かれた写真をぼぉっと眺めた。

そこには、松岡と女性、そして男の子が楽しそうにピースしていた。

翌日早朝、新幹線で移動中の松岡は複雑な思いで、流れる外の風景を眺めていた。

ーーーまさか、自分が再び尾久根の地を踏むとは思いもよらなかった、と。

separator

10年前、松岡は尾久根の地で刑事として活躍していた。

小さな港町で、豊かな自然とゆったりとした空気が気に入っていた。

だが、そんなのどかな地で世間を揺るがす大事件が起きたのだ。

膝元にある尾久根山の工業地帯で、産業廃棄物が長年不法投棄されていた事が原因により大規模な公害が発生した。

ーーーこれが、尾久根事件のあらましである。

当時、松岡は事件の全容を解明する為に寝る間も惜しまず捜査を続けたが、それに時間はかからなかった。

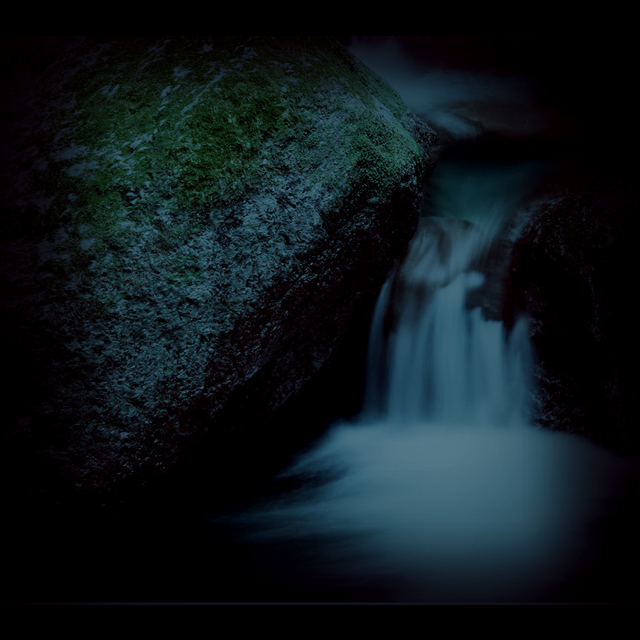

尾久根山はおろか、空気や川は汚染され、そこに生きる生物は死に絶えた。

それは、町で生活を営んでいた人々にとっても同様である。

汚染された空気や作物、魚を摂取していた人々は奇病に冒され、あっという間に病院はパンク状態になった。

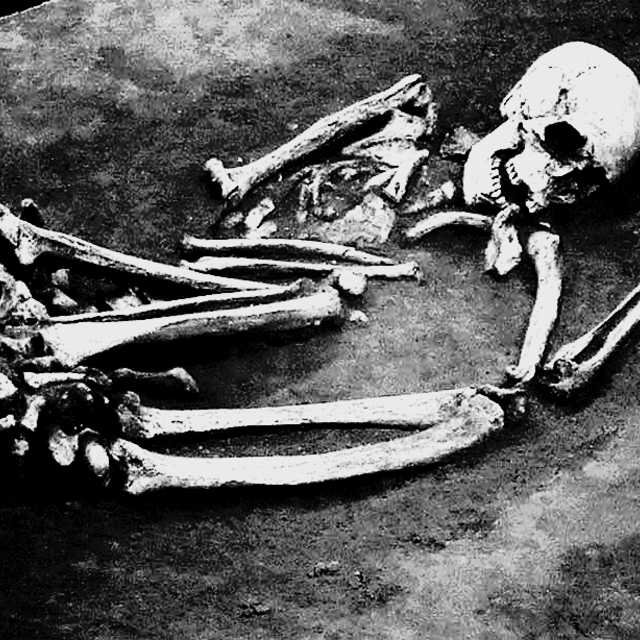

言語障害や骨軟化症、喘息症状に苦しむ人達で町は溢れかえる事態となる。

特に、小さな子供達の死亡が甚大であった。

そんな中、松岡には拓海という5歳になる息子がいたが、多分に漏れずこの奇病に冒され、短い生涯を終えた。

喘息に悶え、苦しい、苦しいよ、と呟きながら事切れた最期を生涯忘れる事はないだろう。

小さな身体にたくさんの管で繋がれ、ヒュー、ヒュー、と力なく呼吸する痛々しい姿が脳裏に焼き付き離れない。

ーーー後に、この事件は公害事件に認定されると、謎の奇病は“尾久根病”として特定疾患認定を受け、今でも多くの人々がこの尾久根病と闘っている。

この地から決別しようと、思いを振り切る為に異動した。

その筈なのにーーー。

「まもなくーーー到着いたします。お忘れ物のないようーー」

到着を告げる車内アナウンスに松岡は我に返った。

窓の外は、10年前と変わらない風景が広がっていた。

駅の外に出ると、強い日差しが容赦なく松岡を襲う。

少し動くだけでじんわりとワイシャツが汗で滲む。

駅前の風景は随分と変わってしまったが、時折吹く潮の香りが混じった風だけは変わらなかった。

ーーー今日も暑くなるな。

松岡は息を大きく吸い込み吐き出すとと、迎えの車に乗り込み、早速尾久根山へと向かった。

尾久根山の入り口へ車を停めると、“KEEP OUT”が張り巡らされており、仏頂面の警官が数人で物々しく歩き回っている。

こちらです、と案内された方へ歩を進めると、懐かしい光景が眼前に現れた。

尾久根事件の現場となった工場地である。

取り壊されることも無く、寂れ不気味な様子でそこに建っていた。

木々に囲まれたそれは、何故だか不自然な程静寂を保っていて、異様な雰囲気を感じ取れる。

鼓動の高鳴りを実感していると、前方から背の高い痩せた男が近づいてきた。

「松岡警部ですか。暑い中遠方遥々、ご苦労様です。捜査一課の宮崎です。お待ちしていました。」

宮崎と名乗る男は名刺を差し出すと、短く刈り上げた頭を掻きながら、廃工場を指差した。

「丁度、松岡警部が立たれている場所が現場です。マル害は工場の中には入っていないようで、ここで何かしらの理由で倒れたらしい。いやいや、参りましたわ。これで12人目の被害でして。」

「何かしら、とは?」

「それがよう分からんのですわ。場所が場所ですしマル害の症状も、例のーーーほら、尾久根病にね、酷似していたんで、毒物が残留していないか念の為鑑識を呼んで調べさせたんですがね、さっぱりですわ。」

宮崎はそう言うと、大袈裟に肩を竦める。

「尾久根病は、産業廃棄物から発生した毒物が体内に蓄積されて発病しますから、例えこの場所に残留物があったとしても、昨日今日来た人間がいきなりそれにかかるとは考えづらいですね。直接、多量を口にしたなら別ですが。」

辺りを大きく見回しながら、松岡は言葉を続ける。

「何か不審な物は?」

「工場内も確認しましたがね、スケルトン状態ですわ。」

うーん、と松岡は唸ると、足元に1匹の蝉の死骸があるのに気づいた。

松岡はなんとなしに蝉の死骸を拾い上げると、木々を見渡す。

様々な可能性を考え巡らせながら、暫く辺りを確認したが、それらしいものは何も発見できなかった。

「第三者による犯行の線は薄いんですか?」

「足跡もマル害以外確認できませんでしたし、何より外傷が見当たらんでね。それにここは、あの事件以来閉鎖されとるんで、可能性としては低いでしょうな。巷では心霊スポットとして有名みたいですが。マル害も肝試しが目的でここへ来たようです。」

宮崎はそう言うと、力なく首を振った。

「心霊スポット、ですか。マル害は何と供述して?」

「霊が現れて祟られた、と言いよるんですわ。ここで自殺した、尾久根事件の関係者がね。確かに、事件後は社長含む3名の社員が自殺しているんで曰く付きっちゃあ曰く付きですがね、さすがに幽霊は逮捕できないでしょう。」

「ま、とりあえずはマル害に直接会った方が早いと思いますんでね、行きましょうか」

宮崎にそう促され、入院先の病院へ向かった。

病室に着くと1人の青年がベッドに座りぼうっと窓の外を眺めていた。

松岡達の存在に気づいていないのか、視線は変わらない。

宮崎は怪訝な表情を浮かべている。

構わずに、松岡はつかつかと青年に元へ向かっていった。

「警視庁の松岡です。今回の件で話を聞きたいんだけど、具合はどうかな?」

青年は、あ、ええ、悪くないです、と短く返事をすると、再び窓の外へ顔を向けた。

松岡は丸椅子に腰掛け、笑顔を作り再び問いかける。

「名前を、聞いてもいいかな」

「宮田です。宮田悠介といいます。」

「宮田君だね。今回の事件の事、教えてくれるかな。君が話してくれた事は、全て信用するよ。勿論他言はしないし絶対に疑わないから、起きた事、感じた事、全て話してくれないか。」

悠介は俯くと、真っ直ぐ松岡の目を見つめた。

「ーーー本当に、信用してくれますか。」

「ああ、信じるよ。正直言うとね、私も何が何だか訳が分からないんだ。はっきり言うと、君は重要参考人なんだ。だから、教えてくれないか。今回の事件は、私にとっても重要なんだ。頼むよ。」

松岡も、悠介の目を真っ直ぐ見つめ返し頭を下げると、悠介は躊躇しながら口を開いた。

「ーーー幽霊は、信じますか。」

「ああ、その類の話はよく聞くが、残念ながら私は見た事がなくてね。存在自体の肯定はできないけれど、君の話は信用するよ。だけど、事件当日に君はそれを見たのかい?」

悠介はこくりと頷いた。

「どんな幽霊だった?どんな状況だったのか、詳しく教えて。」

「最初は、友達が工場の中に行こうって言ったんです。でも俺はビビったから、ここで待ってる、って言おうとしたら、急に友達が倒れて、痙攣して、それでーーー」

途中、興奮したのか息を整えながら悠介は続ける。

「そしたら、俺も気絶しました。でもその時、確かに見たんです。男の霊が、俺達を指差して笑ってるのを。本当ですよ、工場の側に立っていましたから。友達も霊を見た、と言いながら気を失いました。絶対です。だから、あれは多分霊の祟りなんじゃないかって、思うんです。」

そう言うと、悠介は大きく咳き込んだ。

「それは怖い思いをしたね。教えてほしんだが、その霊を見る前に、何か思い当たる事はなかったかい?何でもいいんだ、寒かったとか暑かったとか、何か聞こえた、とか。」

少し俯き考え込んだ悠介は、ハッとして顔を上げる。

「匂いです。そういえば、直前にお線香みたいな、ツンとした匂いがしました。ーーーでも、それくらいですね。」

そう言うと、再び悠介は俯いた。

「ちなみに、それはどんな幽霊だったか覚えているかい?」

「いえ、男の霊だとは直感でわかったんですけど、どんなかと言われても覚えていません。ただ、怖かったです。」

「そうか。あと、当日の君達の行動を教えてもらえるかい。些細な事、細かな事でもなんでもいいんだ。」

そこから数十分間、2人は話し込んでいた。

松岡が時折メモを細かく取る。

「ーーーなるほどね、よく分かった。さ話してくれてありがとう、参考にさせてもらうよ。今はゆっくり休んで。具合の悪い所申し訳なかったね。」

松岡は頭を軽く下げると、病室を後にした。

小さな決意を、胸を秘めながら。

「聴取しても、ああいう感じなんですわ。要領を得なくてねぇ。」

宮崎に対し、松岡は踵を返し答えた。

「彼は少なくとも嘘は言っていませんよ。恐らく、としか言えませんが、話してくれた事は事実でしょう。目と雰囲気を見れば分かる。」

「ちょっと、待ってくださいよ。あんた、彼の言っていた事を真に受けるんですか?ーーー霊の仕業とでも?」

「宮崎さん、我々の持っている過去の経験則なんてたかが知れていますよ。この事件を解明できるのなら、藁にもすがります。」

そう言い放つ松岡を、宮崎はただ呆然と眺めていた。

separator

そして、日付の変わったAM2:00頃、松岡は現場へ1人到着していた。

松岡は捜査に行き詰まると、事件現場で被害者と同じ時刻、同じ場所で同じ行動をする癖がある。

そうする事で、解決の糸口が見つかった事が何度もあったのだ。

そう、8月21日の宮田悠介と同じ行動を取るつもりなのである。

何も手掛かりがない中、現在のところこれだけが頼りなのだ。

木々と茂みの中を抜けていくと、眼前にあの廃工場が現れる。

闇の中、うっすら月明かりに照らされる様子は薄気味悪い、という表現がぴったりだった。

ーーーここで、何が起きたのだろうか。

そう考えながら、メモを懐中電灯で照らし、悠介から聞いたように同じ行動を取る。

すると、線香に似た渋い香りが漂い始めたのだ。

一気に緊張が走る。

何か気配を感じた。

木々の生い茂る方だ。

視線をやると、ぼんやり人が浮かび上がる。

それが何なのか、理解するまでに暫く時間を要したのだが、その姿に松岡は愕然とした。

「拓海!!」

それは、10年前に亡くなった筈の拓海だった。

懐中電灯を照らしてもいないのに、その姿は鮮明であった。

ーーー拓海か?拓海なのか?

あまりの驚きに声にならなかったが、松岡は口をパクパクとさせながら歩み寄ろうとする。

ーーーもう一度、この手で拓海を抱きしめたい。

あの時、救えなかった事を詫びたい。

1人で、寂しくないか?

元気でやってるのか?

様々な思いや感情が津波の様に押し寄せる中、何故か目の前の拓海が徐々に消えていく。

松岡は、自分の意識が朦朧となり気を失いかけている事に気付いていなかった。

separator

目が醒めると、松岡は見知らぬ部屋の布団に横たわっていた。

額に手を当てると多量の脂汗が滲んでいる。

慌てて飛び起き、今置かれている状況を必死に理解しようとした。

ーーー俺は確か、現場検証をしていて、拓海が現れて、それからーーー

ポケットからスマートフォンを取り出し日時を確認すると、“8月23日 PM14:56”と表示されていた。

あれから丸一日、経過していたのである。

県警からの不在着信が3件残っている事を確認し、電話をかけようとしたその時部屋のドアが開いた。

そこには、還暦程であろう男が立っていた。

ヨレヨレのネルシャツとデニムという出で立ちで、何やらペットボトルを持っている。

「目が覚めましたか。具合はどうですか?」

男はそう言うと、ペットボトルを差し出した。

「あの、ここはどこです?あなたは一体ーーー」

まぁまぁ、落ち着いて、と男は箪笥の中からペンライトを取り出し、松岡の目に光を当てた。

「うん、瞳孔も異常なさそうだ。嘔気はないですかな?」

ええ、大丈夫です、と松岡は呆然とした様子でそう返すと、部屋をぐるりと見渡す。

男はよっこらしょ、と言いながら腰を落とすと、あぐらをかいた。

「ここは、尾久根山ですよ。この家は僕の別荘みたいなものでね。今朝5時頃でしょうかね、倒れていたあなたをたまたま見つけたんです。まぁしかし、無事で良かった。」

ーーーここが、尾久根山山中?

あり得る筈ない。

松岡は慌てて尻ポケットをまさぐり、警察手帳を男に提示した。

「私は警視庁の者です。実はある事件で昨日から尾久根山を捜査をしていたのですが、閉山されているし家屋なんてない筈だ。尾久根事件以来、この山は関係者以外立ち入り禁止の筈です。」

男は驚いた様に目を丸くすると、警察の方でしたか、と呟きゆっくりと松岡と視線を合わせた。

「僕は、その関係者でしてね。不法侵入にはあたりませんよ。あの事件以来、尾久根山の管理を任されてるんです。調べて頂ければ、すぐわかると思いますよ。」

松岡は一体何がどうなっているのか訳がわからなかった。

そんな様子を見兼ねた男は、順を追ってぽつりぽつりと、説明した。

男の名は小松原といい、とある研究機構に普段は勤務しているが、大学でも非常勤講師として教鞭をとっているという。

尾久根山の委託管理と尾久根山の研究の為、週に何度か訪れているという。

松岡も、今自身が置かれている状況や経緯、起きた事を小松原に全て話した。

守秘義務の保持よりも、小松原であれば事件解決の糸口を握っているかもしれない、と睨んだからである。

何より、尾久根山で何が起きているのかを解明したかったのだ。

「ーーーそうですか。10年前、尾久根事件に携わっていたんですね。あれは本当に、酷い有様だった。」

小松原はそう言うと、深い溜息をつく。

「事件後、巷では尾久根山が心霊スポットとなっているみたいですね。それに、6月から何人もの被害者が出ている。症状は尾久根病に酷似していて、聴取すると、霊が現れた、と。私には正直信じられませんでしたが、昨日確かに見たんです。死んだ筈の息子を。」

「霊の存在を、認めざるを得なかったと?」

松岡は真剣な表情で頷くと、一呼吸置き小松原が口を開いた。

「わかりました。僕が知っている範囲で、お話しましょう。」

松岡は固唾を飲む。

「事件後、尾久根山を調査してわかってきた事がありましてね。この山は、人間を怨んでいるですよ。」

「山が、怨む?」

「ええ。人間の私利私欲の為に垂れ流した廃棄物で汚染され、殺されかけたんですから。至極当然の原理だ。」

「原理とは?」

段々と、要領を得ない小松原の話に違和感を覚え始めた。

「尾久根山は、人間を敵と見なしたんだすよ。松岡さん、あなたが見た息子さんの霊とやらは幻です。」

「どういう事です?」

「ーーーあれは、幻覚作用があるんです。一種のせん妄状態に陥り、多量に摂取しすぎるとたちまち命を落とすでしょうな。あなたはたまたま微量で済んでよかった。心霊現象に遭った、という人達は心霊スポットである、という事前情報の思い込みや自己暗示による幻覚を見たのだと、そう考えています。」

「それは、尾久根事件での残留毒物がある、という事ですか?そんな筈はない、鑑識が既に調べて検査値は出なかったのですから。」

ええ、と松岡の言葉にこくりと頷き、小松原は言葉を続ける。

「仰る通りです。あなた方警察の鑑識結果は正しい。事件後、汚染された尾久根山は時間をかけて生態系を回復させました。当時の残留毒物もゼロベースと言っていいでしょう。ーーーしかし、一度死にかけたこの山は、対策を練り次の脅威に備える必要に迫られたんですな。自然選択という奴です。」

「ちょっと、待ってください。一体何の話なのかーーー」

「あの事件後、尾久根山の木々は毒物に対する耐性を持ちました。今のところ確認できているのは、工場地周辺のナラの群生です。ーーーそして、驚くべき事に、その木々は産業廃棄物から得た毒素を数年かけて蓄積し、自らの意思で精製・発散する事がするようになったんです。まるで、敵から身を守る行動をとるようにね。」

松岡は、とんでもない話を淡々とする小松原に呆気にとられていた。

この男は正気なのかーーー

いや、自分が今置かれている状況がそもそも正常ではないし、何が真贋なのか。

そんな精神状態の中、気を振り絞って小松原に問う。

「ーーーそれじゃまるで、植物が意思を持って人間を攻撃していると?そう仰るんですか?」

「意思を持っているかどうかは、残念ながら今の科学では解明できません。しかし、本能的に人間という生物を敵と判断し毒物を発散しているデータがあるんです。」

「その仮説を、どのように立証する気ですか?」

「今の所は立証できないでしょう。ここのナラの木が発散した毒物は、コカインに近い自然由来の化合物なのですが、不思議な事に人体に入ると形跡は残らず蒸発してしまう。しかし、その毒素を多量に吸い込んでしまえば、たちまち尾久根病に陥る可能性があるんです。つまり、人間に対抗する為、環境の変化に対応し進化せざるを得なかった、という表現が正しいでしょうな。」

「私や被害者が心霊現象に遭遇した事も、症状も、すべて植物の仕業だと、そう言いたいのですか?あり得る筈ないでしょう。」

「何故あり得ないと言い切れるんです?世界にはネズミさえ捕食してしまうウツボカズラという食虫植物も存在するし、スウェーデンのとある森林地では、食虫被害の危険を察知した木々がシグナリングし合い、毒素を分泌する事が知られています。つまり、進化したんですよ。植物は周囲の環境に関する情報をできるだけ多く集めて、変化に注意を払い、優れた判断力を有していると判断せざるを得ないんです。」

それにーーー、と言葉を続けた。

「松岡さん、今はまだ少ないですが、このブナの子孫達が次世代に繁栄したらどうなると思いますか?」

ーーーそんな木々が今よりも増えたら、こんな小さな町はひとたまりもないだろう。

松岡はそう思いながらも、口をつぐむ。

「しっぺ返しがきたんですよ。あの事件の代償はそれだけ大きかった。木々が必要に迫られ、進化せざるを得ないほどの、ね。」

「何故公表しないのですか?あなたの説が正しいのならば、これは大発見だ。いや、というより実際に被害が出ているんです、早く公表しなければーーー」

「今はまだ時期ではない。誰も信じないでしょう。あなたが心霊現象を信じなかったように、人は自らの経験から学ばないと実感する事はできないんです。例えばですがーーー痛みを、伴わなければね。」

そう言うと、小松原は窓を開け、覗かせる空を仰ぎ呟いた。

松岡はとある疑念を覚えていた。

それを確信に変える為、ある事を尋ねた。

「小松原さん、あなたはもしかしてーーー」

もうすぐ、夏も終わる。

外は蝉時雨に包まれていた。

作者タカミヤ