とある友人に聞いた話。

separator

nextpage

あるとき、二人で居酒屋のテーブルを囲んでいた友人が唐突に、「変な記憶があるんだ」と言い出した。

nextpage

彼がまだ物心ついたくらいの頃。

夜中に、ベッドのかすかな振動で目を覚ました。なにかと思って目をこすると、隣で眠っているはずの父親が、母親に覆いかぶさっていた。

「おとうさん、おかあさんが重いよ」

驚いてそう言うと、父親は小さく笑った。

「こっちに来ちゃダメだよ。いま、お父さんはお母さんを食べてるんだから」

なんとなく怖くて、父親の言うとおりそちらには近づかず、寝たふりをしたという。

そんなことが何度かあったが、朝になるといつも、父親は何事もなかった顔で彼に接していたそうだ。

nextpage

「それは、あれじゃないのか? お前、ご両親の邪魔をしてたんじゃないのか?」

私は言葉を濁しながら苦笑いしたが、友人は真面目な顔で首を振った。

「そう思うだろ。でも、母親は俺を生んですぐ亡くなってるんだ。俺は写真でしか母を知らない。なのに、なぜ父親と暗い部屋にいた女が母親だと思ったのか、それはわからない」

「……」

「父親が恋人を連れ込んでいた可能性は、確かにある。でも、身内の欲目かもしれないが、あの人はそういう人じゃなかったんだ。生真面目で、亡くなった母親のことをずっと想っていた、と、思う。結局最後まで再婚もしなかったしな」

言葉を探す私を気にすることなく、友人は続けた。

「成長してからも時々、両親が一緒にいるところを見かけたよ。母親の顔は、なぜかいつも暗がりに隠れてよく見えなかったけどな。さすがにベッドで抱き合うどころじゃなかったが、俺に隠れてこっそり、寄り添いあったりキスしたり… そういうの、本人たちは隠れてるつもりでも、なんか気づくもんでさ。でも、多感な年頃だったはずだけど、不思議と嫌じゃなかったよ。映画でも見てる感覚だったのかもな」

母親は死んでいるのだ。では、父親は一体なにと寄り添いあっていたのか。

友人は、そのことは考えないようにしていたそうだ。母親を抱きしめる父親は、この上なく幸せそうに見えたという。

nextpage

やがて生真面目な父親は、友人が成人するのを待っていたように病を得て、呆気なく逝ってしまった。

遺言書が残されており、財産や家のことなど詳細に記された最後に、奇妙な一文があった。

『寝室のクローゼットの中の箱を、私の遺骨と一緒に墓に入れること』

気持ちも生活も少し落ち着いた頃、友人はその箱を探してみた。死期を悟っていた父親は身の回りのものを綺麗に整理していたのだが、寝室の空っぽのクローゼットの中には、遺言書のとおり箱が一つ残されていた。

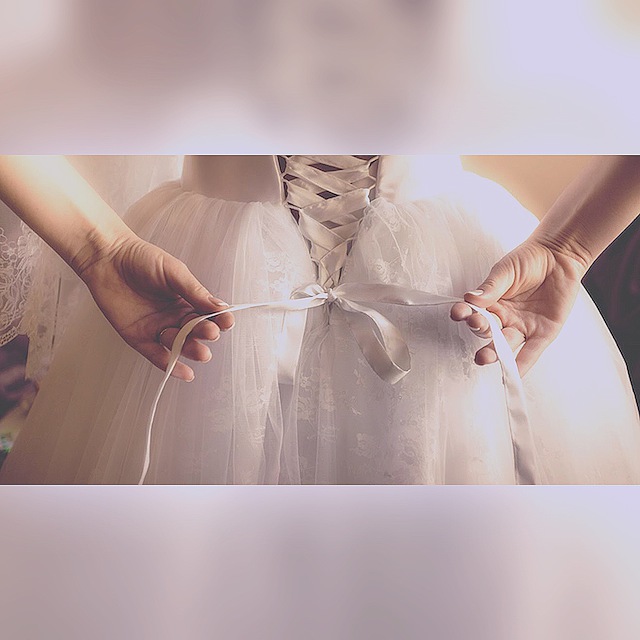

しっかりとした作りのそれは、二十センチ四方ほどの桐箱に白い布を貼ったものだった。布はツヤツヤと光沢があり、所々をレースや刺繍で飾られている、美しく高級そうなものだった。

そこになにが入っているのか、大人になった友人には容易に想像できた。

果たして箱のふたを開けると、中にはやはり真っ白な壺が、ぴたりと収まっていた。同じものを、つい先日目にしている。

それは骨壷だった。

壺には名前は書かれていなかったが、誰のものなのか友人はすぐ感づいた。

nextpage

「…お母さんのか」

「じゃなきゃ、おかしいだろう。

骨壷の中は細かいカケラばかりで、まとまった骨はほとんど入っていなかった。それを見てな、俺は子供の頃に見た両親の姿に合点がいったよ。親父は本当に、母親を食べてたんだろう、ってな」

なにも言えない私を見て、友人は相好を崩した。

「いや、悪い悪い。そんな顔をさせるつもりじゃなかったんだ。実はな、俺、今度結婚するんだよ。そうなると、なんだかやたらと親父のことが思い出されてなぁ。……誰かにこの話を聞いてもらいたかったんだ」

突然の告白に、私はしんみりするやら驚くやら。その後は祝いの酒盛りとなった。

nextpage

友人が言っていた、「父親と一緒にいる母親の顔はいつも暗がりに隠れていた」という一言が、私の中で小さなささくれのように引っかかっていたが、無論そのことは口にしなかった。

友人がご両親と信じる二人のように、彼らが深い愛情と絆で結ばれた夫婦となり、末長く共にあらんことを願う。

作者実葛

以前他サイトに投稿していた作品を、加筆修正したものです。

画像を投稿してくださった方、ありがとうございます。