この町にはヤマンバ伝説がある──ということになっている。

町のホームページにはヤマンバの里などという謳い文句が堂々と掲載されており、ヤマンバ饅頭などといった特産品まで生産されている。

が、これらは全くの嘘なのである。もちろん、大半の町民はこのことを知らない。

私だってついこの間までは知らなかった。たまたま、飲み屋で知り合った町職員にかの裏事情を聞くまでは。

その町職員によれば町を活気付けるために致し方なく、かのような嘘をでっちあげたという。

実際、観光客の数が増加していると町職員は主張していた。

たしかに、私自身は小規模の飲食店を切り盛りしているのであるが、その恩恵を肌で感じられるほど客足は伸びていた。

町のあちこちにはスタンプラリーや顔ハメ看板があり、観光客が記念撮影などに興じているのをよく見かけたものだった。

確かに嘘八百かもしれないが、私は町職員を責めることはできなかった。

と、ここでまで話していたところで町職員は話題を変えた。

町職員はすでにかなり酔いが回っていたため水を差し出したのだが、それには脇目を振らずにもう一杯の酒を煽った。

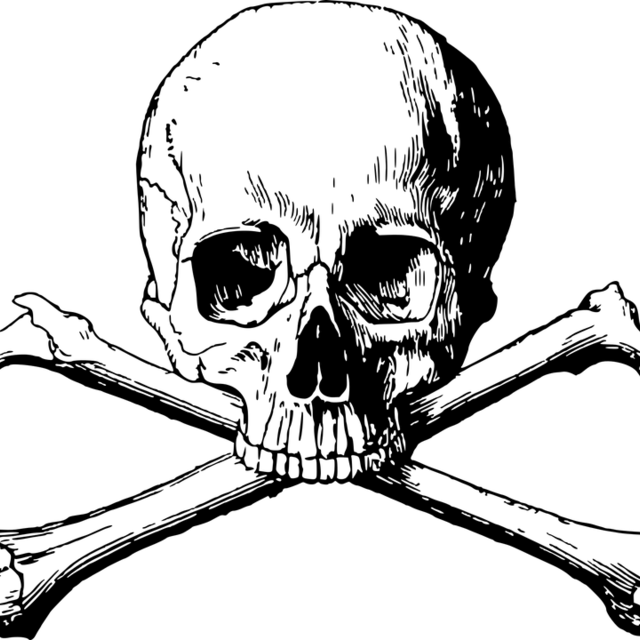

話題は行方不明事件に関してだった。先日、小学三年生の女児がショッピングモールで行方不明になったというものである。

母親がほんの一瞬だけ目を離した隙にいなくなっていたというが、その後の行方はまったくわかっていない。

ニュースなどではヤマンバの神隠しなどと表現される始末だった。

「あれねえ、私たちがやったんですよ」

私は度肝を抜かれた。

「知り合い達と一緒にねえ、やったことなんですよ」

呆気にとられた私が相槌を打てずにいると、町職員は呂律の回らない舌でこう続けた。

「いやぁ、最高でしたよ…」

町職員はこちらを覗き込むような上目遣いをしてきた。

「ほんとう、ほうとうですか?」

なんて答えたらよいのかと迷っているうちに、自然とそんな言葉が吐いて出た。

「ヘッ ヘッ ヘッ ヘッ ヘッ ヘッ」

町職員は薄気味悪い笑い声を上げた。

「冗談に決まってるじゃないですか」

「そう、ですか」

私はすぐに席を立った。例え冗談でもそんなことをいうような人間とこれ以上関わりたくはなかったのだ。

「すみません、ちょっと用事があるので」

「いえいえ、気にしないでください」

町職員は私が店を出るまで、ずっとこちらを見つめていた。

酔いのせいで据わった目ではなく、しっかりとこちらを見つめていた。

どうやら酔いは、冷めたらしい。

作者Yu