桜も散り、5月も後半へ差し掛かると新緑が芽吹く季節へ移り変わる。

この時期は、四季の中において最も新鮮な気持ちにさせてくれるので、私にとっては特別である。

それは私だけではなく、隣で海鳥と戯れる渡辺にとっても同じに違いない。

「だいぶ鹿児島湾から離れたな。栗田、お前、船酔いなんてしてないだろうな。」

渡辺は意地悪そうな表情を浮かべてそう言うと、私の顔を覗く。

以前、船釣りをしていた時私は大変な船酔いでダウンした事がある。恐らくその時の事を未だに茶化しているのだろう。

「うるさいな、高速フェリー船じゃ酔わないよ。それに、俺にはこれがあるからな。御守りだ」

そう言いながら私は、スマートフォンで我が子の写真を渡辺へ見せつける。生後4ヶ月の愛娘だ。渡辺は面白くなさそうに、ハイハイ、と手で振り払う。

「41歳にしてようやくだろ?そりゃ可愛いだろうな。でもなお前、子供の写真は俺以外にはあまり見せびらかさない方がいいぞ。親バカも大概にな。」

「渡辺、お前も早い所身を固めたらどうだ。新しい世界が広がるぞ。」

「俺はいいんだよ、結婚なんてまっぴらさ。草花があれば十分だ。あれはすごいんだぞ、奥が深いっていうか、正解がまるでないんだ。新しい学説や発見が次々と出てくる。そうそう、もう8年研究を続けてるシダ類でな–––」

渡辺はそう熱心に語っていた。

separator

初夏の休暇を利用して、私は友人の渡辺と屋久島に向かっている。

一泊二日で屋久島を縦走する計画である。

目的は、西部照葉樹エリアをフォレストウォークしながら行うアニマルウォッチングだ。

学術調査のフィールドとしても名高い屋久島は、私達のような研究オタクにとってまさに聖地である。

渡辺は大学時代の同期であり、卒業後の研究所もセクションは違えど同じであった。私の研究対象は主に動物行動学で、彼は植物学をメインにしている。

今回は仕事は抜きに、純粋なレジャーの名目で屋久島の多様かつ貴重な各生態を楽しむ為に訪れる計画なのだ。

声をかけたのは私の方であり、渡辺は二つ返事で快諾であった。

互いに研究に追われ、まともなプライベートも楽しめない日々が続いていたので、今回初となる屋久島計画は私達にとって格好の息抜きと言える。

『–––御乗船のお客様へお知らせ致します。まもなく、屋久島へ到着致します。お降りの際は、お忘れ物のないよう–––』

アナウンスが流れ、船の前方へ顔をやると屋久島が姿を現した。

遠目で見ていても神々しさを感じる。

「神々が住む島、だからな。気持ちはわかるよ。屋久島の神様に感謝してお邪魔しようぜ。」

渡辺は私の気持ちを汲みとるようにそう言うと、下船の準備をいそいそと始めた。

separator

フェリー下船後、私達は港の食堂で一服し、すぐに登山口へ訪れた。

ガイドが注意事項の説明をしながら、そうそう、と言うようにこんな事を付け加える。

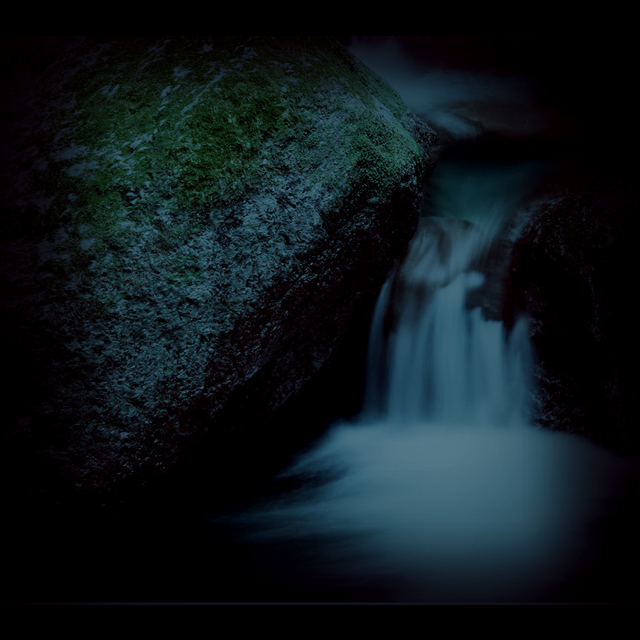

「万が一、大雨になった際沢の近くにおられたら、すぐに沢から離れ高台へ上がるか、引き返して下山してくださいね。ここ近年、鉄砲水が多発していましてね。」

ガイドは空を見上げ、まぁ、と言いながら言葉を続けた。

「今日明日は晴天で天気も崩れなさそうですから、大丈夫とは思いますがね。–––時々、この屋久島は気まぐれな時がありますから。それでは、お気をつけて。」

私達は入山し、快調に進んでいった。

途中、バーナーでコーヒーを煎れ、休憩がてら辺りの風景を楽しんだり、地図を見ながらああでもない、こうでもないと議論しながらのトレッキングは、実に私達を高揚させた。

屋久島トレッキングという非日常が男子特有の冒険心に火をつけ、余計に心を解放させる。

更に奥へ歩を進めると、徐々にシダ類の原生林が目立ち始め、緑が色濃くなっていった。

時折頭上を見上げると、照葉樹からの木漏れ日が幻想的だ。

屋久島の豊かさを五感で味わうように、胸一杯に空気を吸い込む。

「おい栗田、これ見てみろよ。」

渡辺が指差す先に、細長の白い花を咲かせた植物が生えていた。葉は瑞々しく可愛らしい

「ヤクシマシライトソウだ。双子葉植物で、本土に自生しているシライトソウの亜種とされているんだよ。屋久島で独自の進化を遂げたってのが定説だが、俺はそうは思わないね。というのも、ヤクシマシライトソウのDNAを紐解くと–––・・・」

渡辺が興奮気味に持論を展開させていると、奇妙な光景が眼前に現れた。ネズミの大群が列を成して移動していたのである。方向的にはどうやら沢の方からである。

私はそれに近づくと、思わず感嘆の声を上げた。

「すごい、ヤクシマヒメネズミだよ。こんな所で、しかもこんな大群に出会すなんて、信じられない。」

このネズミは屋久島のみに生息する固有亜種である。幻のネズミとも呼ばれ、それ故に生態はほとんどわかっていない。

恐らくはジネズミと同様と推察できるが、屋久島という独自の生態系を鑑みるとそう決め付けるだけでは早計である。

私は、はやる気持ちを抑えて胸にぶら下げていた一眼レフでシャッターを切った。

「すごい場所だな、屋久島は。」

「あぁ、本当に来て良かった。それに、結局俺達にとっては研対(研究対象の略)に対する知的好奇心が全てって事が、よくよく分かったよ。」

そう言いながら渡辺は額の汗を拭う。

すると、冷たい水滴がポツリと私の頬に滴り落ちた。

それをきっかけに、水滴はやがて数を増しあらゆる範囲に広がっていった。

予想外の雨である。

それも勢いを増し続け、辺りは雨音で一杯になった。

「参ったな、どうする?引き返すか?」

「いや、引き返す事はないだろう。とにかく、沢から離れよう。ここから南西へ30分も進めば山小屋がある、とりあえずそこを目指そう。」

渡辺の問いに大声で返した私は、手で進むべき方向を指差す。

私達は慌ててジャケットを取り出し、フードを被ると山小屋を目指した。

暫く歩き続けると次第に雨は弱まり、今度は霧が立ち込めてきた。

ただの霧ではない。濃霧である。

数分も経つと、1m先も見えない程の霧が私達を憚る。自分達がどこを歩いているか分からない程だ。

先程の豪雨とはうって変わり、辺りは静寂に包まれていた。

雨に濡れた事もあり、身体はすっかり冷え切っていた。降雨前の蒸し暑さが嘘のようである。

完全なホワイトアウト現象であった。

たまらず、渡辺が声を上げた。

「屋久島は霧が頻繁に出るとは聞いていたけど、まさかこれ程とはな。何も見えないよ」

「さっきの雨とこの温暖差のせいだな。闇雲に歩き回るのも危険だし、少しここで待った方がいい。渡辺、どこにいる?手を伸ばしてくれないか。離れないようにしよう。」

私は渡辺の手を握ると、渡辺も強く握り返した。

低体温症も危惧していたが、何より、ホワイトアウトによる不安でパニックに陥る事を一番に避けたかったのだ。

私達はその場へ腰を下ろし、霧が晴れるのを待つ事にした。

「懐中電灯を使うか。くそ、ザックの下の方に入れちまった。渡辺、寒くないか?大丈夫か?」

「あぁ、俺は大丈夫だ。それよりすまない、少し催してきたみたいだ、ちょっと立ち小便してくる。」

渡辺のこの言葉に、幾分か緊張感が和らいだ。

「おいおい、こんな時に小便かよ。見えないからって、頼むからこっちにかけてくれるなよ。」

分かってる、と渡辺は笑いながら言うと、霧の向こうへ消えていった。足音だけ遠ざかっていく。

–––しかし、こんな霧は初めての経験であった。仕事柄、山等でのフィールドワークは何度も行ってきたがこれも屋久島の洗礼であろうか。

–––今、自分達は遭難してしまっているかもしれない。

ふと、そんな考えが脳裏を過ぎった。

霧によるホワイトアウトが無駄に不安を掻き立てる。

–––いや、そんな事はない筈だ。地図を見ながら歩いてきたし、迷わないよう、今こうして待機しているのだ。

そんな事を考えながら、冷える身体を温める為両腕で全身をさする。

ジャケットのゴアテックス素材が擦れる音が、シャカシャカと頼りなさそうに辺りにこだまする。

「待たせたな。」

突然耳元で聞こえた声に、思わず驚いてしまった。

いつの間にか、渡辺が帰ってきたようだ。

声の方に目をやると、霧のせいで見えづらいが、赤いジャケットがぼんやりと浮かんでいる。

「道が分かったんだ。ここにいると危ないから、こっちへ行こう。」

渡辺はそう言い歩き出すが、私は待ったをかけた。

「待ってくれ、視界が悪い上にここが何処だかも正確に分からないんだ。霧が晴れるまでじっとしていた方が賢明じゃないか。」

「ここは危険なんだ、あっちに行けば安全だから。道は分かってるんだ。さぁ、俺の言う通りに、こっちへ」

用を足している時に、道でも見つけたのだろうか。

何故か渡辺は私の制止に耳を貸さず、黙々と歩き続ける。

彼は一度決めたらやり遂げるまでとことん続ける、こう思ったらこう、と根拠もなく思い込み突っ走るような、そんな頑固な一面があった。

研究手法においても、少しでも可能性があれば、とにかく実行して効果検証を繰り返しブラッシュアップしていく、と言えば聞こえはいいが、周囲を省みずに行動する様は時に酷く滑稽に見えた。

それは長所でもあるが、研究者としての特質上致命的であり、危うい部分でもあったのだ。

そんな彼の感性を巡って、酒の席でよく言い合いをしたものだった。

–––しかし渡辺という男は、いつも根拠こそ無いものの、いい加減な事は言わない人間である事を知っていた。自信に溢れているせいか、妙な説得力があった。

私はどちらかと言うと渡辺とは真逆で、しっかりと裏付けが取れている事象やプロセス、物事でないと先に進む事ができない、謂わば石橋を叩いて渡る典型的なタイプだ。

研究者は本来であれば、多少のリスクを背負っても未知の領域へ踏み入る覚悟と、勇気が必要である。

だが、私は渡辺と違ってその感性は持ち合わせていなかった。

この部分に関しては私にも、研究者としてあるべき姿であるかどうかを問いたださなければならない部分である事は間違いなかった。

渡辺と唯一合わない所があるとすれば、その感性の違いである。

–––自分の劣等感を棚に上げ、心の何処かでは行動力のある渡辺に嫉妬していたのかもしれない。

そう考えると、自分が堪らなく嫌になった。

–––とにかく今は、渡辺が耳を貸さず歩を進めてしまっている以上、彼を信じて歩くしかない。

「渡辺、手を伸ばしてくれ。何処にいるのか確認したい。」

「いいから、心配するな。早くついて来て。」

私は仕方なく、渡辺の声のする方へついて行く他なかった。

そして、私達は黙々と歩き続けた。

相変わらず濃霧が私達を包み込んでいる。

自分達がどこへ向かっているかも、もはや分からない。

先の見えないマラソンのようで、私の疲労はピークに達していた。

–––そんな中、私は何かの疑問と違和感を覚えていた。

何かが、おかしいのだ。

何故、渡辺はこの濃霧の中歩き続けられるのか。

何故、道が分かるのか。

そんな事ではなく、もっと明確な疑問があったのだが、それが何の違和感なのか分からず、まるでこの霧の様に私の心はもやもやとしていた。

「違う、そっちじゃない。こっちだ。」

そんな事を時折私に指示するのだ。

まるで、私の事がよく見えているかの様に。

そして、徐々に歩くペースが速まっていく。

もはやどっちが前でどっちが後ろなのか、渡辺がどこにいるのかさえ目視では分からないのだが、何故か感覚では分かるのだ。不思議な感覚であった。

「ちょっと、待ってくれ渡辺。いくら何でも早すぎるよ、ついていけない。」

私を肩で息をしながら、ゼェゼェと膝に手をつけて歩みを止めた。もう限界であった。

「何故止まるんだ。早くしろよ。」

「何故って、もう身体が動かないんだよ。ちょっと待ってくれないか。」

「待てないよ。もうすぐだから。もう着くから、早く行こうよ。早くしろよ。」

その声は、確かに渡辺なのだが妙な違和感は拭えなかった。と言うよりも、あまりに奇妙であったのだ。

そして、それまで抱えていた疑問の一部が見えてきた。

–––心のもやもやが徐々に晴れて行くのが自分で分かるように。

私は決心すると、息を整えてこう言った。

「なぁ渡辺、さっき見つけたヤクシマシライトソウのDNAに関する考察って、どんな結論が導き出されたんだっけ。」

「もう着くぞ。着くんだから早くしろよ。早くね。早くしてね。早く、早く、早く、早く、早く、早く、早く、早く」

–––渡辺ではない。

声こそ渡辺であるが、これは確実に渡辺ではない。

そして同時に、人間でもないであろうという事が直感で分かった。

何故、自分だけの足音しか聞こえないのかも、理解こそできなかったが何となく分かった。

だとすると、今まで渡辺だと認識してきたこれは、一体何なのか–––

そんな事を考えだすと、披露と恐怖で膝がガクガクと笑い出し、震えを止められなかった。

次の瞬間、腕を誰かに掴まれ、後ろへ強く引っ張られた。

あまりの出来事に私は思わずヒッと声を漏らし、転倒してしまった。

顔を上げると、そこには渡辺が立っていたのだ。そして、私にこう言った。

–––あれは俺じゃない。あれに耳を傾けるな。こっちが安全だ。早く、来るんだ。お前を導く–––

"その"渡辺はそう言うと、私の手を強く握った。私もしっかりと握り返した。もう、離さないように。そして迷わないように。

そして、やはり根拠はないのだが、妙に説得力を感じさせるいつも通りのそれであった。

separator

濃霧からどれくらい経ったのか、私は何とか下山する事ができた。

息も絶え絶え、尋常ではない私の様子を見た登山口付近のガイドが駆け寄る。

私はガイドの肩を掴み大声で叫んだ。

「渡辺を、友人を助けてください!霧で遭難したんです。」

そう、渡辺の姿はなかったのだ。

霧が晴れはじめ、辺りの視界が見えてくるのと同時に、渡辺も私の前から静かに消えてしまったのである。

–––まるで、霧のそれのように。

separator

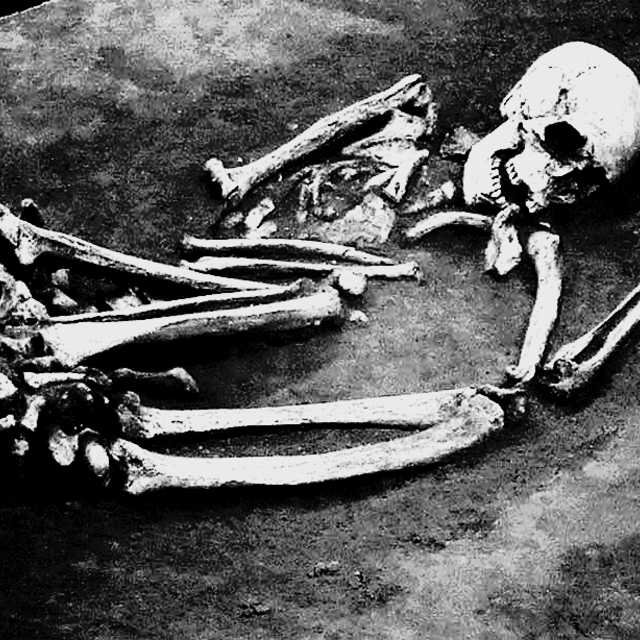

1週間後、渡辺の葬儀がしめやかに執り行われた。密葬であったので、残念ながら参加する事は叶わなかった。

–––あの後、すぐに渡辺は変わり果てた姿となって発見された。

救急隊員によれば、死因は全身打撲による外傷性ショック死だという。

発見現場は、私達が初めに立ち往生した登山道真下の沢であった。

状況から見ると、霧の視界不良により、足を踏み外し転落してしまった線が濃厚だそうだ。

私は、現実を受け入れられずに自分を責め続けた。

あの時、山小屋へ行こうと言わなければ。

渡辺の小便について行けば。

渡辺を誘わなければ。

そんな自責の念に駆られた。

そして同時に、こんな事も脳裏を巡っていた。

あの時既に事切れていた渡辺を騙る、あれは何だったのか。

あれは、私をどこへ連れて行こうとしたのか。

今考えても背筋を凍らせるのだ。

いや、そんな事はもはやどうでも良いかもしれない。

唯一確かな事は、渡辺は死後何かから私を守り導いてくれた。

それは紛れもない事実であったし、今の私にとっては十分過ぎるものであったからだ。

道すがら、ふと脇に目をやるとタチアオイの花がひっそりと咲いている。

それは、春の終わりと梅雨の始まりを静かに告げていた。

終

作者タカミヤ