「私の感情を消して欲しい」

その願いが私(天堂春香)の必然であり、根底に潜む切実な思いだった。

目の前の男は私にとっての救世主、まるで神様のように光り輝いて視えた。

「それが、君の願いかい?」

男の言葉に私はコクリと頷いた。

ーー

例えば、テーブルの上に二つ、透明のコップがあったとしよう。一つには濁った水が入っていて、もう一つは綺麗な水。アナタはどっちを手に取る?

答えは明白、後者の方だろう。誰も汚水へと手を伸ばす事などしないだろう。

しかし、私は伸ばしてしまった。誰がどう見ても誤った選択だろう…そして、私自身もそう思いながら…

事の発端はニ年前、私は家族団欒で幸せだった。母と父と弟、家族四人、決して裕福ではなかったけど、細々とした小さな幸せが私達を包んでくれていた。

今思えば、奪われてからだったかもしれない。その幸せに気付いたのは…

ある日、家が燃えた。全焼だった。メラメラと燃えさかる炎と共に、母と父は私達姉弟を置いて、遠い所へ逝ってしまった。

あの日、母は弟に覆い被さり、死亡した。しかし、弟は全身が丸焦げ状態で病院に搬送された。まだ呼吸はあるようだが、意識が戻らない。

あの日、父の下半身は崩れた瓦礫の下敷きになり、身動きが出来なかった。

「お父さん!お父さん!」

そう叫ぶ私は無力だった。徐々に燃えてゆく父の身体を引っ張るもびくともしない。やがて火は私の身体にも燃え移り始めた。

「春香…お前だけでも…早く…」

それが私の脳に残った父の最期の言葉だった。

私は全力で駆け抜けた。家を出た頃には、大勢の人間が家の前に集まり、私を見ている。

見慣れないその光景に、私はふわふわとした感覚を覚えた。周囲からは、不思議な生き物を見ているような視線を浴びた。

私は背後を振り返った。様々な思い出が、あの炎にやって焼き尽くされてゆく。その記憶は、ゆっくりと時間を掛けて紡いできた尊い記憶、それら全ての思い出が今まさに消え去ろうとしている瞬間だった。

「おい!大丈夫か!?」

一人のおじさんが私の肩を揺すり、声を掛けてくれる。

私は放心状態だった。そのおじさんの顔すらぼやけていて、わからない。自分の感情がわからない。それは悲しみなのか、虚しさなのか…憎しみなのか…それは私の……

「あぁ…私の…あああああああああああああああああああああああああああぁ…!!」

やっと感情を思い出した頃、私は膝から崩れ落ち、叫んでいた。

現実はなんて残酷なのだろうか…なんて無情なんだろうか…憎くてたまらなかった。なんで…なんで…こんな事に…

ーー

その後、私は父方の祖母に引き取られた。弟は病院のベッドに横たわり、意識が戻らない。

「ねぇ健ちゃん、これ見て、綺麗なお花でしょ?ここに飾っておくね」

毎日、私は弟の元に訪れる。そして言葉を掛ける。もちろん、返事など返ってこない。全身包帯が巻かれた弟に…

花瓶に花を生ける。綺麗な青紫色の花『ムスカリ』という。先程、花屋さんで貰った物。

「健ちゃん、この花の花言葉知ってる?『明るい未来』、『通じ合う心』だって…だから私も…健ちゃんも…この花のように…」

そう口にすると思い出す…あの日の記憶…決して忘れる事の出来ない残酷な記憶…そして、嗚咽してしまう…

「春香…」

祖母が私の背をさすり、言葉を掛けてくれる。

「ごめんなさい、おばあちゃん。私先に帰るね…」

「そうかい…気を付けてね」

「うん」

祖母に背を向けたその時、囁くように祖母は私に声をかけた。

「春香や…お前もまだ13歳…人生まだまだこれからだよ…まぁ…私がどうこう言う話ではないが、お前には幸せに生きて欲しい…」

「うん。ありがとう」

帰路の道、淡い入道雲を見上げる。雲の自由が羨ましい。決して沈む事がなく、ふわふわと宙を遊泳しているだけだから。

それは、私の心とは正反対の存在……私はまだあの日にいる。焼け焦げた臭いに母と父、二人の断末魔が脳裏から離れない。その時何も出来なかった自分への罪悪感…いつになったら忘れる事が出来るだろうか…

河原道で、恐らく野球部であろう学生達が、声を上げながら走っている。学生達の表情はとても辛そうだが、私から見れば、彼らはちゃんと生きている。ちゃんと青春を謳歌している。

私には味わう事が出来ない別世界の景色に見えた。どうやら私は自分以外の世界を羨ましく思うみたいだ。どうしようもない自分の人生が、とても嫌いだった。とても憎くかった。世界中で私が一番不幸な人間とまでは言わないが、私は自分の人生を恨んだ。

中学二年、祖母が言う通り私の人生はまだまだこれからだ…でも、これからどうしろと?深い傷を負った私の心をなにで癒せばいいの?私に対して誰がどう出来るの?どうせなら私もあの時家族と一緒に…ぐるぐると頭の中はそんな事を考えてばかり…

ずっと都会暮らしだった私は、この田舎に馴染めない。いや、馴染もうとしてないだけかもしれない。

ーー

「春ちゃん!東京ってホントに山とかないの?」

「うん。私もここに来て初めて自然に触れたよ。いいもんだね」

「え〜あたしはヤダなぁ。セミとかめっちゃうるさいし」

「そう?私はそれも含めて結構気に入ってるよ」

都会から越して来た事もあって、物珍しさからか、私に話し掛けてくれる人は多かった。その中でも、この子(真田千代)は特に私に興味を示してくれた。

もちろん、家庭の事は誰にも話していない。私はただ、都会から来た普通の女の子を演じ続けた。

「真田さんは、この土地が嫌い?」

「う〜ん…嫌いって程ではないけどさぁ〜。ってか千代でいいよ。あたしも下の名前で呼んでるし」

「わかった。じゃあ、千代はこの土地を出たいの?」

千代は少し照れた表情になり自分の両手で顔を隠した。

「ちょっ、いきなり下の名前で呼ばれると…なんか、恥ずかしいね…」

私は微笑み「だって千代がそうしろって言うから」と言った。

「えへへ、そうだね。春ちゃんって最初少し怖い印象だったけど、こうして話してみると、印象変わるね。笑顔、とってもかわいいよ」

「ありがとう」

「さっきの質問なんだけどね…」

「うん」

「あたし、都会で花屋さんになりたいの」

「花屋さん?」

「うん。あたしの家、花屋さんなんだ。でも、正直、結構経営キツくてさ…なんせ、こんな田舎じゃん?客足だって、なかなかね…でもね、あたし、いつかあの店を大きくしたんだ。色んな人に花の良さを知って欲しいって思っちゃってさ…変…かな…?」

千代はもじもじとしながら自分の中に秘めていた夢を語り始める。千代にとっての大切な想いなんだろう。私は被りを振った。

「ううん。全然変じゃないよ。むしろ、立派な夢だと思う」

「ホントに…?」

「うん」

「春ちゃん、ありがとう!あたし、頑張るね!あっ、よかったらさ…この後、少し寄ってかない…?」

「千代のお店?うん。見てみたい」

私がそう言うと、千代は上機嫌になる。

「ありがとう!春ちゃんに見せたい花、いっぱいあるんだ!」

そう言って千代は、私にはない澄んだ双眸を輝かせた。

ーー

店に着くと、千代の両親が花の手入れをしていた。

私が軽く会釈すると、千代が嬉しそうな顔で両親に私を紹介する。

「お母さん、お父さん、紹介するね!友達の春ちゃん。ほら、いつも話してる」

すると千代の母親は目を円くさせる。

「あっ!あなたが春ちゃんね!いつもうちの千代がお世話になってます」

「いえいえ、こちらこそ、千代さんには色々と教わる事ばかりです」

私はそう言って一礼する。そして、顔を上げ、母親を見ると、顔の輪郭が千代とよく似ている。そして、この嬉しそうな表情や仕草も、千代そのものに思えた。

次は父親が話し始めた。

「いつも娘が嬉しそうに君の話をしてね。なんでも、都会から来られたみたいじゃないか。こんな田舎だと窮屈だろう!」

そう言って、大きく口を開け、笑っている。父親の方は千代とは正反対で冗談好きの明るい人とのようだ。

「ちょっとお父さん!春ちゃんが困ってるじゃない。恥ずかしいよ…」

私もこの穏やかな空気に合わせて、談笑にふけった。懐かしい感覚と共に、千代が少し遠い存在だと感じた。金銭的には決して裕福ではないはずだが、この家族の心だけは眩しい程の幸福で満ちていたから。

ーー

「春ちゃん!これ見て!あたしが1番好きな花!」

千代が薄い紫色の花を指差しながら、私を手招きで呼んでいる。

「この花は?」

「『ムスカリ』って言うの。見た目はブドウみたいだけど、あたし、ムスカリの花言葉が気に入ってて」

「花言葉?」

「うん。花言葉は、『明るい未来』」

その言葉を聞いた時、一瞬だが頭に微弱な電流が走ったような感覚が私に襲いかかり、時が止まったかのように硬直してしまった。

「春ちゃん…春ちゃん?」

千代が無表情な私に心配そうな口調で名前を呼ぶ。

「うん。千代らしい素敵な言葉だね。ちょっと見入っちゃったよ」

私がそう言うと千代は安堵したかのように柔らかい笑みを浮かばせた。

「あたしもこの言葉を糧に、この花と一緒に強く、現実を生きていきたいなぁ〜って思っててさ…なんか綺麗事みたいに思うかもしれないけど、あたしは絶対夢を叶えてみせる!」

「うん。千代の夢、私応援するよ」

「春ちゃん…ありがとう…」

ふと千代の横顔を見ると、千代の瞳から一粒の雫が滴り落ちていた。私は千代の顔を覗き込むようにして言葉をかけた。

「泣いてるの?」

「ごめんね…あたし…こんな話するの初めてだからさ…なんか嬉しくて…ごめんね春ちゃん…キモいよね…人前で…こんな…」

千代の声が段々と濃く震え始め、涙の量を増す。私が寄り添えば寄り添う程、千代の涙腺は脆く、滝のように溢れ出す。

「不安なの?」

私がそう言うと、千代の声は更に震え、その場でしゃがみ込んでしまった。

「うん…すごく不安…不安で不安でしょうがないよ…」

「そっか。でも、それを口に出せるって事は千代がそれだけ本気って事じゃないの?」

「そう…なのかな…?」

「例えばクラスのみんなにしても、何かしらの小さな不安って結構抱えてると思うんだ。でも、それは漠然とした不安だから、普段は心の奥に眠ってるんだ。でも千代の不安は今起きている。それって不安と一生懸命向き合ってる証拠だと思うよ」

千代の両親が客達と会話をしていてこの場所が見えていない。今、この場所、ムスカリの前で私と千代、二人だけの空間、私は千代に言葉を渡す。

千代はしっかりと私の言葉を受け入れ、自分の不安と向き合っている。その姿に私は少しばかり複雑な気分になっていた。

「春ちゃん…?」

千代がむくりと起き上がり、私の方を真っ直ぐ見据える。目元から顎まで綺麗で透明な線の跡がある。そして、爽やかな笑みを浮かばせて、言う。

「あたしの夢が叶ったらさ、一番最初に来てくれる?」

「うん。約束する」

お互い、小指を混じり合わせ、誓い合う。尊い少女の小さいようで壮大な夢を。自然と私も頬の筋肉が緩んでしまう。

そういう未来もアリかと、心が揺らいでしまっていた。

「千代、ムスカリ、一輪買って帰ってもいい?なんか私もその花、好きになっちゃったみたい」

そう言うと、千代は嬉しそうな顔をして被りを振る。

「ううん、春ちゃんからお金なんて取れないよ。あたしの夢を応援してくれたお礼にプレゼントするよ」

「ありがとう」

ーー

家に帰ると、しんみりとした気持ちになる。誰も居ない空間にまだ身体が慣れていないのだろう。私は畳の上で寝転がり、天井を見上げた。

年季の入った電球の光で目を細くさせる。その内に、うとうとしてしまい、そのまま眠りについた。

ーー

「お姉ちゃん!見て見て!」

青い空、青い海が永遠と広がる浜辺で弟が私を呼び砂で作ったお城を披露する。

「はいはい」

私はやれやれといった様子でそう言い、弟の元へ向かう。途中、お父さんとお母さんが少し遠目から笑顔で私に手を振る。私も同じように笑顔で手を振る。

微笑ましい光景が目の前に映る。それは、家族四人で訪れた、小豆島の光景。美しい波打ちや、潮風を肌で感じながら過ごした煌びやか記憶だった。

ーー

「春香、春香や」

祖母の声で私は目を覚ました。

「ごめんなさい、私眠っちゃってたみたい。夕飯、すぐ伝うね」

「あぁ、ええよ。春香も疲れているんだろう?ゆっくりしてなさい」

「うん。ありがとう」

私は祖母に言われるがまま、居間で寛ぐ。そして、先程見た夢を思い返す。

綺麗な思い出は時として残酷な思い出へと変貌をとげる。私の感情は溶けるように崩れてゆき、ベトベトとしていた。祖母の声で目を覚ました時の虚しさはとても言葉では表現出来ない。私はまだ、あの頃にいる。そして、あの頃に戻りたい…現実を見たくない…

「春香、出来たよ」

「ありがとう、今行くね」

祖母と二人だけの食卓、祖父は十年前にこの世去り、祖母はずっとこの田舎で一人で生きていた。そのせいか、私が来た事で少し表情が豊かになったような気がする。

「あの花、どこで積んできたんだい?」

「ムスカリのこと?」

「ムスカリって言うのかい?」

「うん」

「青紫で綺麗な花だね」

「友達に貰ったの」

私がそう言うと祖母の表情が綻んだ。

「そうかいそうかい。春香に友達が出来たんだね。どうだい?この土地にはもう慣れたかい?」

茶を啜りながら祖母は私に問う。

「うん。ちょっとずつだけど」

「そうかい。春香はずっと都会で住んでいたからここで上手く馴染めるか不安だったけど…安心したよ。私の息子…春香のお父さんだね。春香を庇って迎えた最期…本当に誇りに思うよ…」

そう言って小さな涙を溢しながら、しんみりとした空間が食卓に広がる。

しかし、私はその言葉で、まるで電気が走ったかのような頭痛が一瞬おこる。その様子を見た祖母は言う。

「すまないね。嫌な事を思い出させてしまって。これからも、辛い事が沢山あるだろうけど、強く生きていくんだよ…」

苦い言葉使いがまた頭痛を悪化させる。

「ありがとう。頑張るね」

私はそう言って食事を終え、部屋へ戻る。暫くすると、ズキズキとした頭は徐々に弱まってゆく。

ーー

居間へ足を運ぶ。頭痛が治り、感情が安定したから、私は祖母へ疑問を投げかけた。

「おばあちゃん、あの話って本当なの?」

祖母はゆっくり振り返り、私を見る。

「ほら、私が小さい頃から噂されていたあの話…」

「ああ…あそこの事かい…覚えていたんだね…私もこのまだこの土地に"それが"あるかわからかいが…なにか用があるのかい?」

「いいえ、噂の内容って本当なのか少し興味があるだけで深い意味はないよ」

「そうかい、興味ね…私も噂でしか聞いたことがないから真意はわからないよ」

「そう」

その噂とは、不思議な店の話、そこへ訪れた人間は不気味な男に自分の願いを問われ、それに答えて願いが叶う。

それだけ聞けばとても良心的な話なのだが、叶えた人間は必ずしも幸福を得るとはかぎらない。さらに不気味なのは、この話、あの店の情報の発信源がどこから伝わってきたのかは一切不明な事、どこに存在するかもわからない。

ーー

「え?春ちゃんって弟いたの!?」

学校の帰り道、私は千代に弟の存在を話した。

「うん。健介って名前なの。ちょっと怪我しちゃって今入院してるんだけど、もう少しで退院できるみたい。この前千代に貰ったムスカリも喜んでたよ」

「そっか…嬉しい…でも、春ちゃんが自分の話をしてくれるのって初めてだよね?なんか…それも嬉しいな…」

千代は頬を赤く染め、視線を外しながら、そう小さく呟いた。

私も何で自分の身の上話を千代にしたのか、真意がわからなかった。本当は誰にも話す気はなかったけど、気付けば口にしていた。

「春ちゃんのお父さんとお母さんは何してる人?」

千代はウキウキとしながら更に私の身の上話を瞳孔を見開きながら訊いてくる。

「私の家族、両親共働きだから、帰ってくるの結構遅いんだ。だから家事はおばあちゃんと私、二人でやりくりしてるんだ」

「そうなんだ。結構大変だね。今日も弟のお見舞い行くの?」

「うん。それも日課みたいな感じかな?健ちゃんにもそろそろ復帰して家事手伝ってもらわなきゃね」

ふと、この会話になんの意味があるのだろうかと考えた。この嘘ばかりの会話に何のメリットが存在するのだろうか。

しかし、どこかこの嘘の会話によって、私の心が緩和されてゆく感覚を覚えていた。

「あれ?」

不意に千代が首を傾げ、指を指す。

私はその指し示した方へ目をやる。

そこには目を凝らしてやっと見える程の細い路地があった。

「こんな所に路地なんかあったっけ?」

「どうだろ…私もこの土地に来たばっかだから、あんまり意識してなかったな」

「ちょっと行ってみない?」

千代は好奇心を高鳴らせ、まるで秘密の抜け道を発見したかのように心が踊っているのが見て取れる。私は小さく頷き千代の後についてゆく。

「ここめっちゃ狭いね」

実際入ってみると、恐らく大人では入れない程狭かった。外壁の隙間で服がガサガサと擦れる音が鳴る。

暫く路地を進むと、少し膨らんだ空間にたどり着いた。数分間の間、狭苦しい思いをしていた分、開放的な気分になった。

千代は辺りをキョロキョロと見渡す。

「な〜んだ、何もないただの行き止まりみたいだね」

「え…?」

「ん?どうしたの?春ちゃん?」

「ううん。何でもない。戻ろうか」

「そうだね」

私達は再び細い路地を通り、表通りに出た。

「千代、私そろそろ病院に行くね」

「うん。じゃあ明日また学校でね」

千代はそう言ってニッコリと微笑んで、踵を返した。

「あっ…千代!」

千代がまた私の方へ目をやる。

「どうしたの?」

呼び止めておきながら、私は口を噤んだ。何を言っていいのかわからなかったから、多分、私としていられるのはこれで、最期なんだと悟ったから…

「あのね…私ね…千代に嘘ついてた。ううん、自分にも嘘ついてたと思う…」

「春ちゃん、どうしたの…?」

千代が心配そうに私を見つめる。多分、千代視点だと、異常だったと思う。私がこんなに取り乱している姿を初めて見るのだから。こんなに震えた声で言葉を放つのは初めての事だから。

「私…千代の夢を全力で応援してる。それはホント…でもね…私が千代のお店に行く事はもしかしたら出来ないかも…」

「え…?どういう事…?」

千代の疑問の声に対して私は落ち着きながら被りを振る。

「ううん。なんでもない。明日また学校でね!千代…ありがとう」

私の言葉に千代は首を傾げる。多分、後半の声は小さすぎて届いてないだろう。

「うん!また明日!」

千代は元気にそう言った。そして、私達はお互いに背を向け合った。徐々に千代との距離が離れてゆく。まだ陽は辺りを照らし、空気の熱で千代の背中がボヤけてゆく。

ーー

あの噂には続きがある。

それは、本当にあの場所を心から望んでいる人間にしか見えないという事だ。

私は再び細い路地に入った。そして、先程と同じ場所に出る。

先程、千代には見えなかった。古屋が聳え立っていた。

私はその店の看板に再び目を向けた。

そこには黒い看板に赤い文字で『祈願屋』と記されていた。

恐らく、千代はこんな場所を頼らなくても、自分の道を自力で歩んで行けるんだろう。一方、私は…

入り口に足を踏み入れると妙な肌寒さを覚えた。恐らくここに入れば、もう後戻りは出来ないんだろう。ここに、私の全てを持っていかれるんだろう。そう薄々感じているが、私の足は止まらなかった。

私が中に入ると顔面に包帯を巻き付けた不気味な男がカウンター越しに立っていた。

「やぁ、いらっしゃい。ずっと待っていたよ」

私からは男に対して無駄な質問などする気などなかった。外気を全く感じない不思議で不気味な空間で私はゆっくりと、乾いた唇を動かした。

ーー

「どうだい?なにか変わったかい?」

「うん。なんだか心が落ち着く。でも実感が持てない」

すると、男は顔に巻いていた包帯を外した。

「さぁ、私の顔を見てどう感じる?」

「何も感じない」

「そうかい。じゃあ君の感情はもうないよ」

「そっ、じゃあ私もう行くね」

「最後に一つ訊いてもいいかい?」

「うん」

「君は一体、感情をなくして何がしたいんだい?」

「さぁね、アナタには関係ないんじゃない?まぁ強いて言うなら、復讐?かな」

「…そうかい…じゃあ、いってらっしゃい」

ーー

私は店を後にして帰路に向かった。途中、ずっとうるさかったセミの声も、ずっと嫌だったこの景色も、千代と語り合ったあの尊い想いも、何も感じない。

家に着き、戸を開ける。

「おかえり、春香」

祖母の声が聞こえる。ずっと隠してきた思いが無感情で駆け巡る。

「ねぇ、おばあちゃん?」

ずっと言いたかったけど、感情が邪魔をしていた。

「なんだい?」

憎しみでいっぱいだったけど、今なら言える。私は背に包丁を持って、祖母に近づく。

「ムスカリって別の花言葉があるの」

以前の私なら崩壊していたに違いないだろう。

「別の言葉?」

「うん。『絶望』とも言われているの」

そう言うと祖母は振り向く。

「ねぇ、おばあちゃん?」

祖母は目を円くさせ、私を見ている。私には感情がない。あるのは私の中に潜む大切な何か、だけだった。

私は少し微笑んで最後の質問を投げかけた。

「なんで私の家、燃やしたの?」

作者ゲル

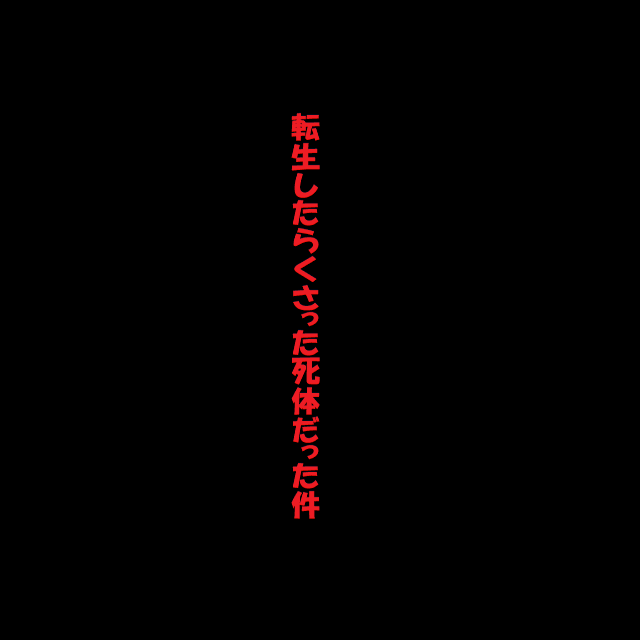

祈願屋シリーズの5作目になります。

読んで頂いて、このコメントを見て頂いている方、ありがとうございますm(__)m

今回は少しミステリー要素を加えてみました。

https://kowabana.jp/tags/祈願屋シリーズ