「最近、変な夢を見るんだよね」

同居する弟が、ソファに寝転び、テレビを見ながら私に言った。

「そこで寝ているからじゃないの?」

「そうなのかなぁ…」

気の抜けた声。暇さえあればソファの上でゴロゴロ…しかも最近は、そのまま就寝する始末。

新築分譲ファミリー向け住宅の第六棟。結婚前からずっと理想に掲げていた、念願のマイホーム…おまけに幼稚園は、玄関から徒歩で約五分という超好立地。

このおかげで、日々の生活にだいぶ余裕が出来た私は、一通りの家事を済ませた後、ゆったりと一人の時間を満喫する…その筈だった。

「ほんと、だらしないね、自分の部屋で寝てよ」

「はは、ごめん…」

いいご身分、とまでは言えない。

私が、あの子を「弟」として受け入れるまで、かなりの労力を要した。そして…同居をお願いしたのも私。

引っ越した矢先に夫が単身赴任となり、娘のリリアを一人で面倒見るという生活が、当時は、どうしても心細くて堪らなかったのだ。

幸い、夫もリリアも、弟を慕ってくれているからいい。そして、このまま過去を知らずに時が過ぎてくれれば…

「りょうたくん、おはよう!」

「おはよ~、早起きだねぇ」

「リリア、良太“おじさん”でしょ?」

「良太君、だよね~」

そう言って、ぐうたらとソファを陣取る良太を尻目に、私は幼稚園へ向かう準備を手際よく進める。

リリアに着替えと食事をさせ、家を出た後は手早く先生に預ける…今日も、私の時間割り通りだ。

清々しい気持ちで木々の繁る通学路を下り、道が開けると、両側に整然と建つ白い外壁は、陽光で照らされて白飛びし、視界を遮った。

「まぶしい…」

見学に来た時も、同じ事を思った。白すぎて、目がおかしくならないか?と。夫は、私の言葉に苦笑していたっけ。

ああ、今頃、家族三人水入らずで暮らしていたはずなのにな…

「…ねえ!いつまでソファを占領するつもり?」

「あ~、ごめん…いや、夜、全然寝れなくてさ…」

「言い訳しないで。何、今朝言ってた、夢の話?」

「そう…何か、めちゃくちゃリアルなんだよ…」

良太はそう言って、夢の内容をブツブツ語り出した。

曰く…その夢は、この家に越してきてから見るようになったという。

どこかの森の中、周囲を木々に囲まれた丸い沼があって、良太はそこに膝まで浸かりながら、スコップのような工具で、ひたすら泥を掻き出しているそうだ。

自分の他にも十人程の男がいて、同じ作業をしているのだが…その殆どがかなり痩せていて顔色も悪く、服や髪の毛はボロボロ。更に…泥は非常に臭く、ヘドロに近いそうだ。

止めたいと思っても、何故か止める事が出来ない。…というより、止めたら「あいつら」に何をされるか分からない、という恐怖で、手を休ませる事が出来ないらしい。

「あいつら」の正体は不明。だがそれは、他の男達も同じ心境らしく…空気は、かなり殺伐としているそうだ。

そうして、息苦しさや全身の痛みに苛まれながら、延々と作業を続けている内に、次第に意識が薄れ…ぼんやりとした視界の中、いつも目が覚めるのだという。

…要約すると、だいたいこんな感じの内容。

そして、今朝見たものには、続きがあったらしい。

いつものように、息も絶え絶えに泥を搔き出していると…目線の先の、沼から上がった所に、女性が立っていたという。

白のノースリーブのワンピースにセミロングの黒髪と、いかにも清楚な姿をした可愛らしい女性だったというが、その顔には表情が無く、一瞬人形のようにも見えたらしい。

良太は作業を続けながらも、その女性をぼんやり眺めていたそうだが…、暫くすると、女性は突如服を脱ぎ始め、全裸になったかと思いきや…男達の目の前で、恥じらいも無く誘う仕草をしたという。

すると次の瞬間―――――良太以外の男達が、それまで疲労困憊だったのが嘘のように、工具を投げ捨てて勢いよく沼から上がると、次から次へと女性に抱き着いていったそうだ。

それは、獣が肉にありつく様子そのものだったというが…女性は嫌がる所か、汚泥や汗にまみれ、貪るように絡みつく男達の塊に埋もれながら、恍惚とした表情をしていたという。

その生々しさに、良太は思わず、その場で嘔吐したが…その光景を見続ける他なかったという。

そして…とうとう女性の顔半分しか見えなくなった時…突然、良太の頭の中で、

「死ね!死ね!」

という、耳をつんざくような大勢の怒号が響き…そこで再び意識が途切れ、目が覚めたらしい―――――

話している間…良太はずっと、声を震わせていた。

「怖いよ…ここ、何かヤバいんじゃないの?」

第三者に、ここまで事細かく語れるほど覚えているという事は、夢の中で見た光景はもっと、おぞましいのだろう。

…だが、ここは私の家だ。悪夢にうなされるのは同情できるが…それを、我が家の所為にされても困る。

「変な事言わないでよ。寝不足なら部屋で寝て!」

「ごめん……わかった」

良太は、うつむき加減で渋々立ち上がると、ダルそうに足を引きずりながら、二階へと向かっていった。

「はぁ……」

良太がうずくまっていた凹みに腰を下ろす。レースカーテンの隙間から陽が差し込み、涼しい風が流れた。

本来なら穏やかに、一人の時間を過ごすはずなのに、朝から悪夢の話なんて…一体どういうつもりだろう。

けど、良太が、夢で見た出来事を話すのは、これが初めてかも知れない。

毎日見ているとはいえ、内容も描写も、かなり詳細だった。

演技ではないという事は分かる。だが、どうしても私には、ゲームだとか漫画とかで見た光景を、夢に見ているとしか思えなかった。

そんな事を考えながらも、私は、一人快適に、うつらうつらと舟を漕いだ。

…が、数時間後。

けたたましくスマホの着信が鳴り、見ると、幼稚園からだった。

separator

教室の前で、若い職員に手を繋がれたリリアは、顔中を涙でいっぱいに濡らしてじっと立っていた。

どうしたの、と私が言うのを遮って職員が言う事には、リリアは、幼稚園の隣にある広場で遊んでいた時、突然泣き叫び、暴れたらしい。

そんな事ある訳ない。リリアは良い子だ。癇癪に至る理由が絶対にある。先生に何度も問い正したが、「思い当たる節は無い」の一点張りだった。

だが…私は気付いていた。リリアの背後にある手洗い場の壁から、小柄な男の子が、私達をじっと隠れ見ているのを。

年の割に小さい体つきと、女の子の様な見た目…安江さんの所の子供だ。

その、スーパーボールのような真ん丸な目で、物珍しそうにリリアの顔を覗く様子に、私は苛立ちを抑えられなかった。

「ちょっと、ねえ!…リリアに何かした?じろじろ見ないでよ!」

私が大声を出すと、彼は壁にすっと姿を隠した。そのすばしっこさに、更に怒りが増す。

「ちょっと待ちなさいよ!」

「…お母さん、落ち着いて!あの子は関係ありませんよ!」

「うるさい!」

「…おかあさん、おかあさんおこらないで…」

足元で、リリアが力なく言ったのが聞こえる。見ると、リリアは申し訳なさそうに私の様子を伺っていた。

「ねえ、何があったの?あの男の子に何かされたんでしょう?ねえ、答えて」

「…ちがう」

「何が違うの?何かあったんでしょ?教えなさい」

「…わかんない、わかんない…ごめんなさい…」

リリアは、そう言って首を横に振った。あの子を庇っているのか、それとも他の理由か…

ふと辺りを見回すと、他の園児や先生が、私の方をチラチラ伺い見ているのに気付いた。

この場でこれ以上、話を長引かせるのは得策ではない。

私は、職員からリリアの手を引き離し、早足で家へと戻った。

リリアは、自分の状況がイマイチ分かっていないようで、制服を着たままリビングの床に座り込んで、ぼんやりと私を眺めていた。私はその顔に向かって、すぐさま問いかける。

「幼稚園で何があったの?何で泣いたの?あの男の子と友達なの?」

リリアは頑なに「ちがう、わからない」と言い続けるだけだった。…一体誰に似たのか…この頑なさが鬱陶しくなる。

何度も何度も否定するリリアの態度に、私のイライラは、頂点に達していた。

「…ねえ、いい加減にしなさいよ?上手に答えられない子は、良い子じゃありません!」

そう言った瞬間、ハッと我に返る。

リリアは驚いた顔をして、その丸くて大きな目から、大粒の涙をボロボロとこぼした。

そして…間を開けずに、今度は爆発したような大きな泣き声が、家の壁という壁に反響した―――――

…また、やってしまった…これで何度目だろう。

――――あなたはね、真面目なのは良いの。でも…固すぎる。窮屈に感じるのよね。正論を人に押し付けるのは駄目よ――――

義母に言われた言葉が、頭の中で繰り返し再生される。

真面目のどこが悪いの。

テレビも漫画も、ネットの中の下らない世界も、昔から好きじゃなかった。

夫は、それを認めた上で私と結婚してくれた。この家だって、私の潔癖さを知った上で、頑張って買ってくれた。

ここなら、一から真新しく始められる。幼稚園だって、家だって、クリーンで、嫌らしい要素は一つも無い…そう信じていたのに。

近所のママ達は、変に若作りして…むかつく、あんな奴ら、あんな奴らの子供、近付けさせたくない。

だから、リリアには一人遊び出来るように、何度も何度も教えてきたのに…何で、こんな事ばかり起きるの。

「…なに、どうしたの…!リリアちゃん?どうした?大丈夫…よしよし、よしよし…」

いつの間に二階から降りてきたのか、良太が、リリアの頭を撫でていた。リリアは、しゃくり上げながらも、少しずつ泣き止んでいた。

何で…

「…私の問いかけに答えないから…」

「…きっと、上手く言えなくてリリアちゃんも困ってるんだよ、怒るのは良くないよ」

夫がいてくれたら。

夫は、読み聞かせもなだめるのも上手い。抑揚や声色をコロコロ変えるから、リリアは夫に絵本を読んでもらうのが大好きだ。

私には、そういう引き出しが一つも無い。全てが、つまらない。でも、恥ずかしい事はしたくない。みっともない事は、罪だ。

だから、良太のことも、最初はみっともなくて仕方が無かった。

でも…最終的に受け入れた。私が貴方の為に、どれだけ精神を削ったか…なのに、都合の良い時だけ、リリアを慰めて味方になろうとして…!

「…ねえ、リリアちゃん、僕と散歩に行こうか。散歩して、アイスクリーム食べよう」

「…うん、行く…」

「食べ物で釣らないでよ、みっともない。リリアにはちゃんと答えて貰わないと—――」

「お姉ちゃん」

良太が、私の前に立ち塞がる。久々に聞いた、鋭い口調。

私の目に映るそれは、かつて「唯」と名乗っていた人間…

「リリアちゃんに聞くのは、もう今日はやめた方がいい。苦しいのは、リリアちゃんなんだよ?」

「な…」

「お姉ちゃんが一生懸命なのは分かるよ。…血が繋がっていなくても、リリアちゃんの母親になろうと頑張ってるのは…良く知ってる。でも、最近やりすぎだと思う。

僕が言える立場じゃないけど…だから、お姉ちゃんは、ここで行彦さんと過ごした方がいいよ」

「待って、どういう意味…」

「僕がいるから、バランスが悪くなるんだと思う。僕は近々家を出るから…」

「は…なんで、貴方は私が居ないと…」

「それは昔の話じゃん…さ、リリアちゃん行こうか」

私の気も知らないで、リリアは嬉しそうに良太の手を掴むと、玄関から出て行った。

暗い。

さっきまで、あんなに眩しかった部屋が、日陰に沈んでいる。何の音も聞こえない。

私は震える手で、夫の電話番号を押した。何十コールして、ようやく夫は電話に出た。

「はい、もしもし~、どうしたの?」

その気の抜けた声に、私は気持ちを抑えられなかった。

「あんたのせいで…!!!」

私は夫に、怒りをぶちまけた。自分が何を言っているか分からないくらいに喚いて、気が付くと私もリリアと同じように泣いていた。

夫は、「え?」と何度も言いながら、それ以上の言葉を言ってはくれない。それが私の怒りを増長させた。

「リリアを、リリアをちゃんとした子にしなきゃいけないのに!!!私達は!!!崇高な血筋の持ち主でしょう!!!汚い!皆汚い!!」

「ちょ、ちょっと…ねえ何を言ってるの?落ち着いて…リリア?血筋って…何かのドラマの話?」

「馬鹿にしてるの?!妹があんな事して!!!穢れてしまったんじゃないの!!!」

「ほんと、落ち着いてって…そ、そうだ今日は、そっちに行くから…ね、落ち着いて…」

「うるさい!死ね!死ね!死ね!死ね!死ね!」

「え…え、何言って―――――」

「死ね!!!!!」

ツー、ツー、ツー、ツー、ツー、ツー、

夫の通話は、一方的に途切れた。

全てを言い終えた後で、私は、我に返ってソファに倒れ込んだ。

自分の口で言った事は覚えている。でも、何故それを言ったのか、意図した覚えがない。

…崇高な血筋?妹?

…死ね、って…

私、大変な事を言ってしまった。後悔ばかりしている。でも、止められない。

だって私の血筋は…

separator

「リリアちゃん、おいしい?」

「うん!」

リリアちゃんはすっかり泣き止んで、目の前のアイスクリームを笑顔で頬張った。

以前、散策していた時に偶然見つけた喫茶店。初老の男性が一人で切り盛りしている、地元の店だ。

古びていて薄暗く、音楽も掛かっていないが…この静かな空間が、僕にはとても居心地が良かった。

「りょうたくんも、はい!」

リリアちゃんは、覚束ない手でアイスをスプーンに乗せると、僕の口元に近付けた。

甘い、美味しい。こんな気分は、久しぶりかも知れない。

姉の要望で、あの家に来てから…僕はずっと、調子が悪い。一歩離れるとマシになるけれど、あの敷地に入ると、途端に具合が悪くなる。

いや、僕だけじゃない。姉も…

バラエティやお笑いに一切興味を示さず、口数の少ない真面目一徹な姉が、昔はスゴイと思っていたけど…ここ最近、潔癖で神経質な性格に、拍車が掛かっている。

行彦さんと結婚して、連れ子のリリアちゃんを快く迎えたと知った時は、本当に心から安心したのに…姉の精神は、思わしくない。その証拠に…いつからだろう、姉は僕の事を、「実は元々女だった」なんて、言い始めた。

確かに、子供の頃は「女の子みたい」と良く言われて、両親に女の子の服を着せられていたし、学生時代、仲間内のノリで、女装コスプレをしていた時期もある。

だけど、僕は生まれた時からずっと、「山沢良太」として生きてきた。

姉は、何を勘違いしているんだろう…精神科の先生に聞いても、ハッキリした答えは出ていないままだ。

「お嬢ちゃん、お口がアイスまみれだよ。ほら」

ふと顔を上げると、店主がリリアちゃんにおしぼりを差し出し、笑っていた。

物静かで、話しかけづらいと思っていたが…リリアちゃんを見つめる表情は、好々爺そのものだ。

「あ、ありがとうございます」

店主は、細い廊下を挟んだ向かいの席にドカッと腰を下ろすと、僕らをじっと見た。

「…ところで、見かけない顔だね。あの分譲地に住んでるのかい?」

「はい、そうです」

「じゃあ、幼稚園も俺の孫と一緒だな。娘夫婦が通わせていてね…サクラ、っていうんだ。仲良くしてくれると嬉しいよ」

「そうだったんですか…リリアちゃん、仲良くだって」

リリアちゃんは、すっかり笑顔に戻って、店主の方を見て元気よく挨拶した。

「こんにちは!やまさわ、ありす、です!」

「ん?アリスちゃんっていうのかい?さっき、リリアって…」

「リリアは…リリアはニックネームというか…家族の中ではそう呼んでて…」

「ふうん…そうなの。で、君は…パンダ君?」

「ぱ、パンダ?」

「目のクマが酷いなぁって、ずっと思ってたんだよ。パンダみたいだって(笑)」

ふと、窓ガラスに映る自分を見る。

いつの間にか、両目の下まぶたが、濃いグレーのアイシャドウを付けたように変色していた。

あの家に来てから、夜、まともに眠れた覚えが無い。

毎晩見る謎の悪夢。そして今日に至っては…あの女性。そして、姉も…

「はは、確かにパンダだ…」

「アリス、パンダ大好きだよ!りょうたくんパンダも大好き!」

「そうかい、そうかい(笑)でも…よりによってあの地域にねえ…」

「え?」

「あ、いやこっちの話」

店主はそう言うと、席を立って僕達の元を離れた。ふと壁の時計が目に入り、いつの間にか夕方になっているのに気付く。流石に姉も、心配しているに違いない。

お代をテーブルに置き、足早に店を出ると、僕とリリアちゃんは家路へと向かった。

微かな外灯に、心細さを感じる。リリアちゃんも、うら寂しい町の空気を感じ取っているのか…じっと黙り込んでいた。

「リリアちゃん、大丈夫だよ、すぐおうち―――」

「わたし、リリアじゃない…アリスだもん…」

「ごめん、そうだね…アリスちゃん、お母さん待っ―――」

「…かえりたくない、おかあさん…こわい、すごくおこってた」

「もう、怒ってないと思うよ。大丈夫大丈夫!…だ…」

その時…目線の奥、古びた街灯が照らす暗がりに、見覚えのある人物が立っているの見た。

黒髪を肩まで伸ばし、裸足で、白いノースリーブのワンピースを纏った…夢と同じ姿の女性が、路地の奥から、ジッと僕とアリスを見つめていた。

そうだ、あの人の名前…皆叫んでいた…泥だらけで…

――――――唯様あぁぁアァア!!!!!

separator

車をガレージに停め、インターホンを鳴らす。が…何の反応も無い。

「おーい…」

時刻は午後七時。普通なら、みんな家に居ても不思議じゃない。なのに、妻もアリスも、良太君の姿さえも見えない。

―――――死ね!!!!!

「うぅっ…」

妻の絶叫が、頭の中で繰り返される。

神経質で、時折口調は強いけど…「死ね」なんて言葉は、今日という今日まで、聞いた事が無かった。

やっぱり、アリスと二人きりにさせたのがいけなかったのか…

良太君がいるとはいえ、真面目な妻は、抱え込んで何でもやろうとしてしまう。単身赴任だって、二つ隣の県なのだから、いつでも様子を見に行けた…その筈なのに。

後悔と不安。それに…心なしか、身体が重い。まるで何か、ドロドロした場所を歩いているような…

「こんばんわ」

びっくりして振り返ると、いつの間にか、良太君とアリスが真後ろに佇んでいた。

だが…様子が変だ。二人共、心此処に在らずといった顔をしている。

「なっ、びっくりしたぁ…あ、あのさ、孝子、どこ行ったか知らない?」

良太君は、無表情のまま、ぼんやりと私の後方を見つめるだけ。アリスは、状況を理解できていないのか、俯いたままだ。

「良太君…ねえ、どうしたんだ一体…孝子は、孝子は一体どうしたんだ?!」

たまらず肩を揺すると、良太君はようやく目線を向けた。しかし…依然無言のまま、口元に微かに笑みを浮かべて、私の肩の向こう、アリスが通う幼稚園の方向を指差した。

「孝子…」

ガチャン

背後で鍵の閉まる音が聞こえ、気が付くと良太君もアリスも居なくなっていた。

一体、どこで何をしていたのか…何が起きているのか何も分からない。…私は、指を差していた方向にとりあえず足を向けた。

不気味な程、整列した家々を通り過ぎる中…時折匂ってくる夕飯の香りや、風呂場の湯気に、胸が締め付けられる。今頃、普通の家族なら、夕飯を囲んで暖かい団らんの中だというのに…

足元は依然重い。それでも、どうにか坂を登り切り、雑木林を抜けた。

目の前は、真っ暗な空間が広がっているだけ…昼間は、園児たちの賑やかな声が聞こえるのだろうが、今は、木々が大きく揺れる音しか聞こえない。

「…孝子、おーい、いるのか?」

そう声に出した時、広場の真ん中の方で、何か人影が動いたのが分かった。

「…孝子なのか?…ちょっと、何をやってるの…」

一歩一歩、重い足を引きずって、影の元へ向かう。たった数メートルの距離なのに、息が上がって、呼吸が苦しい。痛い。体が…足が、腕が、痛い…

「た、たかこ…」

妻は、直立不動で何かを呟いていた。小さくてよく聞こえないが…その声には、負の感情が込められていると、何故か分かった。

顔は、暗がりに溶け込んでよく見えない。が…その手元に、何かの紙を持って、ひらひらさせている。

…そこには、書き殴ったような「●」が描かれているだけだった。

「孝子…帰ろう…ごめんな、アリスを任せっきりにしてしまって…な、帰ろ―――」

「リリアが悪いのよ」

腕を握った途端に、妻が恨みの籠った低い声で言った。りりあ。電話で言っていた、誰かの名前だ。

「…ねえ、その…リリアって誰の事?ドラマか、本の中の名前…とか?」

「わたしたちは、清らかな血筋なの…リリアのせいで、妹のせいでめちゃくちゃになったの…あいつとあの男のせいで汚れてしまった…だから、だから…!!!」

「孝子!しっかりして!!なあ!リリアなんて名前の人、家族にいないよ!?妹って…誰の事?!」

「うるさい!!!お前の…!」

お前達のせいで―――――!!!

…ザクッ、

聞き慣れない音と共に、お腹の辺りを生暖かい感触が広がる。

痛い。今までのものとは違う…鋭い痛み。

体がふらつき、意識が朦朧とするさなか…妻の背後に、もう一つ…別の人物の影が、重なるように漂っているのに気付く。

恨み、苦しみ、嫌悪を抱え、髪を振り乱した女性の姿…そして、私の頭の中を、言葉がよぎった。

「…かおるこ…」

許してくれ………

separator

気付くと、僕はソファに寝転んでいた。

ベランダから差し込んだ陽の光が顔を照らし、眩しさで目が覚める。

どうやって帰ったのか、そこだけ記憶がすっぽり抜けていて、思い出せない。

暫くして、泥だらけのスーツ姿の行彦さんが、疲れ果てた姿で家の玄関を開けた。

家に入って来るなり、しきりに、「孝子に刺された」と言っていたが…刺された形跡も、出血も、全く見当たらなかった。

そして…当の姉は、スマホも荷物も全部置いたまま、靴も履かずに、姿を消した。

「あれは、孝子だった…なのに、なのに…ボクが知っている孝子じゃない」

聞けば、僕が幼稚園の方を指さして、そっちに向かうよう促したらしいが、覚えていない。もしかしたら、僕も何かに操られていたのかも知れないが…確証はない。

それよりも何よりも…僕は、自身の傍らで、穏やかに寝息を立てているアリスちゃんの姿を確認して、心からホッとした。

「…りょうたくん…」

「アリスちゃん、おはよう」

いつも通りの朝。ぐちゃぐちゃに荒れた室内と、パニック状態で風呂場に駆け込んだ男の姿を除けば…

「…もしもし。山沢さんのお宅でしょうか…アリスちゃん、まだ来てないのですが、どうされました?」

「…あ、えっと…その事なのですが…」

実家に連絡を取り、荷物を纏める。アリスちゃんも一緒に帰ると言ったら、両親は喜んで了承してくれた。

血の繋がりは無いとはいえ、思いがけず出来た初孫だ。遠方なのに加え、姉とは折り合いが悪かった為、中々会えずにいたが…

これからは、ずっと一緒。…その筈。

「アリスちゃん、バイバイできる?」

「…うん…」

せっかくお友達が出来たばかりで酷だが、こんな所に、ずっと居させるわけにはいかない。

早く、ここを離れなければ…

「おはようございまーす…あれ、アリスちゃん、お出かけ?」

確か、安江さん…だったっけ。

母親にべったりくっつきながら、男の子は、飴玉みたいなキラキラした目を見開いて、ジッと僕らを見つめていた。

「はい、ちょっと実家に…」

「あら、そうなの。いいなあ…若いお父さんね」

「いや、いや僕は…」

「じゃあ、親子で楽しんで!いってらっしゃい」

男の子の目は、どことなく怯えていた。

まるで、これからお化け屋敷にでも向かうかのように…いや、そうなのかもしれない…

電車に揺られながら…僕は、姉がアリスちゃんから、執拗に何かを聞き出そうとしていた事を思い出した。

「アリスちゃん、幼稚園で何を見たの?」

「う~ん…」

「もしかして、怖い事?」

「おーっきな、まあるいどろだんごが、ふわふわしてたの…」

「どろだんご!?」

「うん、それでね…おいかけて、さわろうとしたらね…いーっ!ってわらったの…」

「え…?」

「いーっ!って、笑って…目が付いててね、こっちを見たの、それで、それでね…」

どろだんごが、たくさんこっちをみてたの…

たくさん…

たくさん……

でもね、

お母さんの背中にも、ついてたんだ…

作者rano_2

ご無沙汰しております。また時間が空いてしまいました…

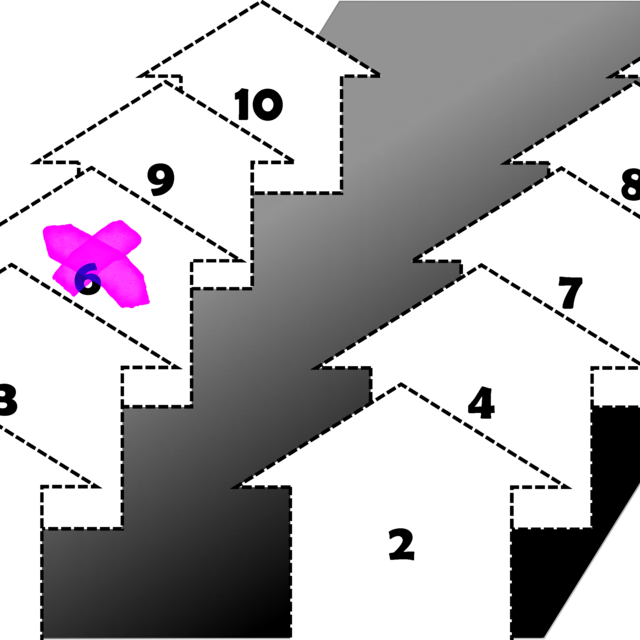

前作、分譲地の怪、オムニバス形式の第二話となっております!

前作含めて全十話、絶賛執筆中なので、是非楽しみにしていてください。

分譲地の怪、シリーズはこちらから。

{本編}

https://kowabana.jp/stories/36304

{オムニバス}

第一話

https://kowabana.jp/stories/36387